|

|

|

人事・採用の現場は、今、大きなパラダイムシフトの渦中にあります。 |

|

「人材不足」という言葉だけでは片付けられない、より本質的な問いが、あらゆる企業に突きつけられています。 |

|

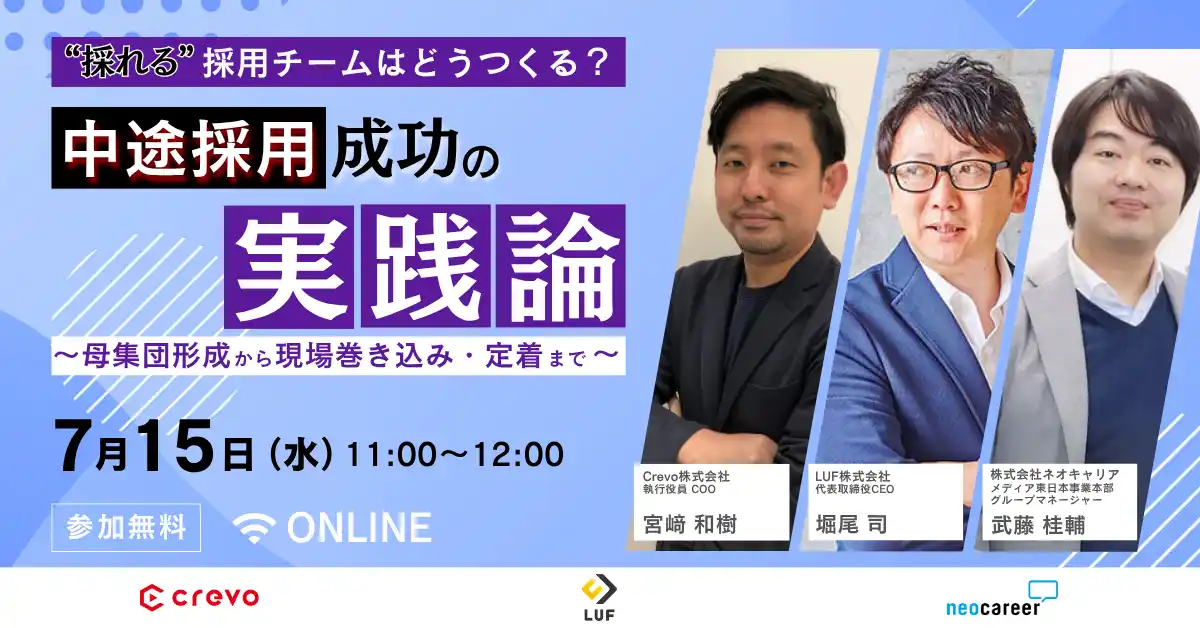

そんな中、2025年7月15日、株式会社ネオキャリア、Crevo株式会社、そしてLUF株式会社という各分野のリーディングカンパニー3社が集結し、オンラインセミナー「“採れる”採用チームはどうつくる?~中途採用成功の実践論~」が開催されました。 |

|

本レポートでは、単なるノウハウの紹介に留まらなかった本セッションから見えた、これからの時代に求められる採用の「新常識」をお届けします。 |

|

|

|

【第一部】「そもそも、出会えない」を解決へ。母集団形成は“戦略的”な時代に(株式会社ネオキャリア) |

|

|

|

採用の最前線を知り尽くすネオキャリアの武藤氏は、「採用は科学である」という視点から、現代の母集団形成について解説。 |

|

求職者の行動が多角化する中、もはや一つのチャネルに依存する採用は限界を迎えていると指摘します。 |

|

重要なのは、自社の採用ターゲットがどの「池」にいるのかをデータに基づいて正確に把握し、限られたリソースを戦略的に投下すること。 |

|

これは、採用活動における「勘や経験」から「データとロジック」への決定的な移行を意味します。 |

|

|

|

【第二部】「選ばれる理由」は創り出せるか?候補者の心を掴む採用コンテンツの本質(Crevo株式会社) |

|

|

|

Crevoの宮崎氏は、「候補者体験(Candidate Experience)」という切り口から、採用ブランディングの本質に迫りました。 |

|

多くの採用コンテンツが陥りがちな「企業が伝えたいこと」の一方通行ではなく、「候補者が本当に知りたいリアルな情報」を誠実に届ける重要性を強調。 |

|

これは、採用を単なる「選考」ではなく、候補者との「対話」と捉え直す視点です。 |

|

「魅力づけ」と入社後のミスマッチを防ぐ「リアリティの提示」という、一見相反する要素を両立させることで、候補者からの深い信頼を勝ち取れると語りました。 |

|

|

|

【第三部】「採用はスタートラインだ」- なぜ人材は定着しないのか?人事こそが“成長エンジン”である(LUF株式会社) |

|

|

|

本セミナーの思想的な核心を提示したのが、LUF代表の堀尾のセッションです。 |

|

「採用のゴールは入社ではない」と力説し、早期離職の原因が「組織の構造的問題」にあると解説。 |

|

これからの採用担当者のミッションを「入口の門番」から、入社した人材が活躍するための「滑走路を整備する役割」へと再定義しました。 |

|

これは、人事部門が単なる管理部門ではなく、経営と一体となり事業成長を牽引する「成長エンジン」へと進化すべきだという、力強いメッセージです。 |

|

そのために、人事担当者自身が常に学び続け、スキルをアップデートしていく必要性を説きました。 |

|

|

|

|

|

■セミナーから見えた、これからの採用「3つの新常識」 |

|

|

|

3社のセッションを通じて浮かび上がったのは、単なるテクニック論を超えた、これからの時代の人事が持つべき思想でした。 |

|

1.採用は「点」ではなく「線」で捉える |

|

母集団形成、魅力づけ、定着支援は、全てが連動した一つのストーリーです。分断された採用活動は終わりを告げ、一貫した戦略こそが成功の鍵となります。 |

|

2.人事は「感覚」ではなく「科学」で語る |

|

データに基づき仮説を立て、施策を実行し、効果を測定する。再現性のある成功を追求する科学的なアプローチが、これからの人事のスタンダードとなります。 |

|

3.採用担当者は「管理者」ではなく「クリエイター」である |

|

候補者の心を動かす体験を創り出し、入社者が活躍する文化を醸成し、経営の未来を共に創る。人事こそ、企業で最もクリエイティブな仕事の一つなのです。 |

|

|