|

~95.5%が「必要」と回答した「オンライン産業医サービス」とは?企業の健康経営推進における新たなアプローチ~

|

|

|

企業内売店・食堂運営をメインに、福利厚生支援サービスを展開する心幸グループの「健康経営」に特化した事業会社である心幸ウェルネス株式会社(本社:兵庫県尼崎市、代表取締役:山崎 忠)は、健康診断を実施している企業(従業員数30名以上)に勤務する人事・健康経営推進担当者111名を対象に、人事対象|従業員の健康情報取り扱いに関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。 |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

01|有所見者への声かけで、人事担当者の約7割が「話しづらさ」や「プライバシー配慮の難しさ」に課題を実感 |

|

|

• |

|

02|産業医がオンラインで従業員の健康相談に直接対応するサービスについて、95.5%が「必要」と回答 |

|

|

• |

|

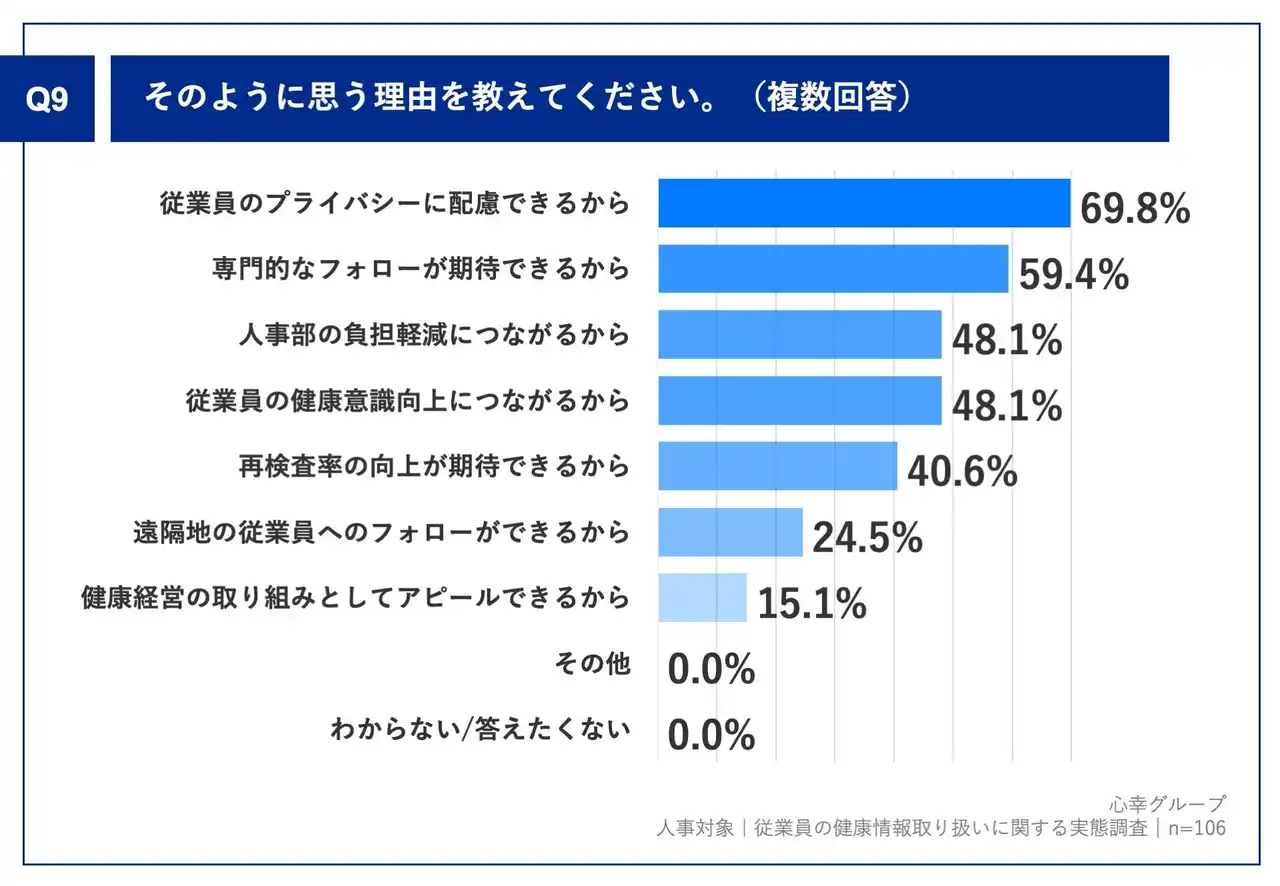

03|産業医によるオンラインサービスが必要な理由、「従業員のプライバシーに配慮できるから」(69.8%)、「専門的なフォローが期待できるから」(59.4%)など |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■調査概要 |

|

|

|

• |

|

調査名称:人事対象|従業員の健康情報取り扱いに関する実態調査 |

|

|

• |

|

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査 |

|

|

• |

|

|

• |

有効回答:健康診断を実施している企業(従業員数30名以上)に勤務する人事・健康経営推進担当者111名

|

|

|

|

|

|

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

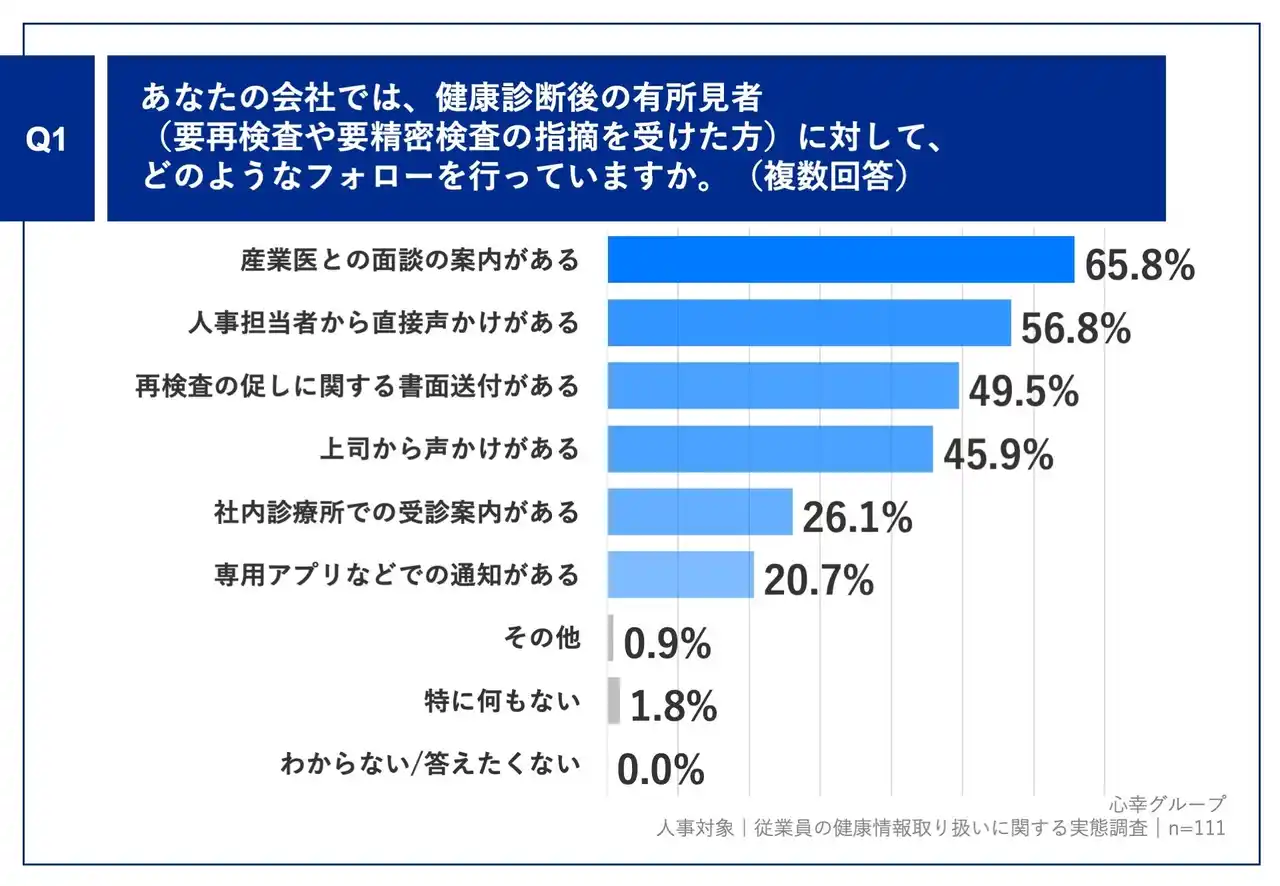

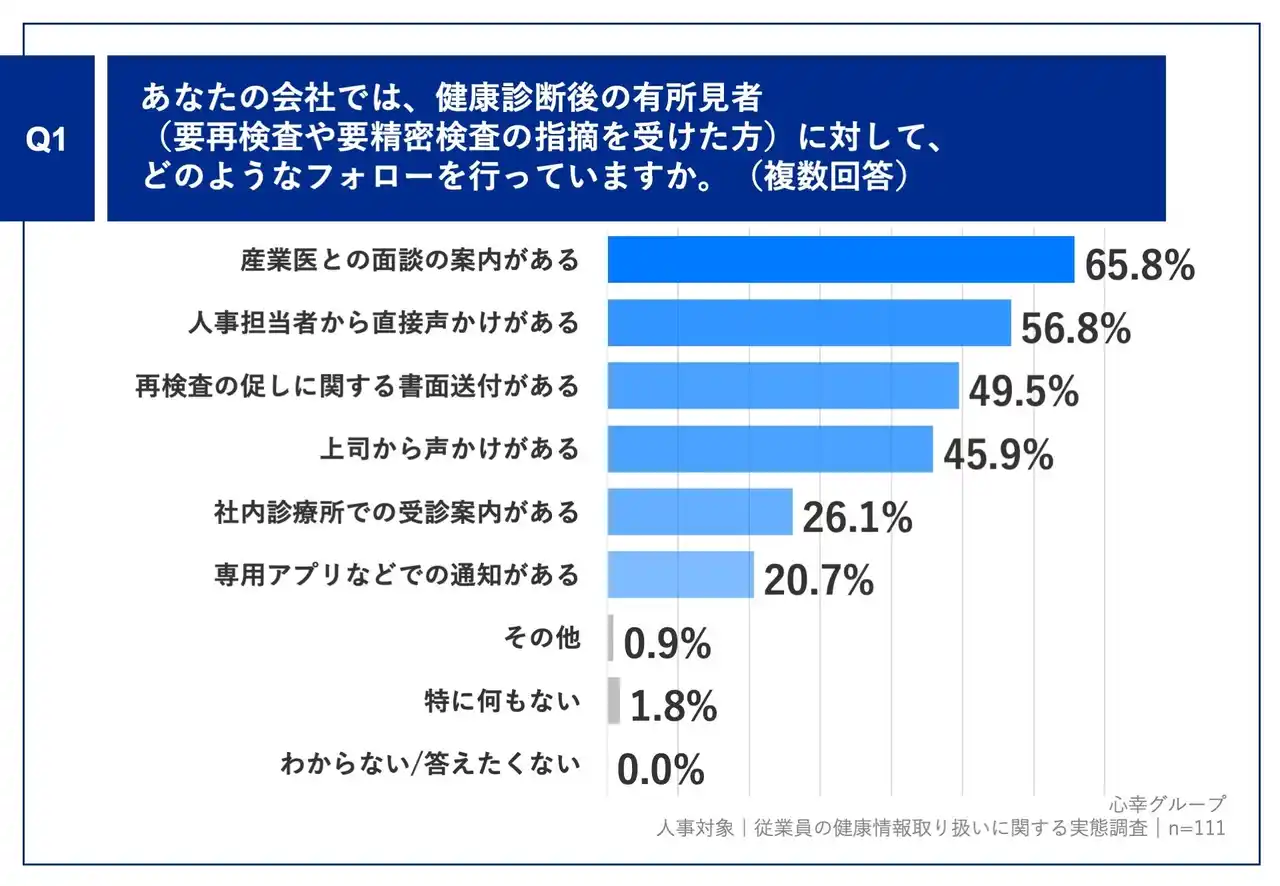

■健康診断後の有所見者に対するフォロー方法、「産業医との面談の案内がある」(65.8%)や、「人事担当者から直接声かけがある」(56.8%)が上位 |

|

|

|

「Q1.あなたの会社では、健康診断後の有所見者(要再検査や要精密検査の指摘を受けた方)に対して、どのようなフォローを行っていますか。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「産業医との面談の案内がある」が65.8%、「人事担当者から直接声かけがある」が56.8%、「再検査の促しに関する書面送付がある」が49.5%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q1.あなたの会社では、健康診断後の有所見者(要再検査や要精密検査の指摘を受けた方)に対して、どのようなフォローを行っていますか。(複数回答) |

|

|

|

|

・産業医との面談の案内がある:65.8% |

|

・人事担当者から直接声かけがある:56.8% |

|

・再検査の促しに関する書面送付がある:49.5% |

|

・上司から声かけがある:45.9% |

|

・社内診療所での受診案内がある:26.1% |

|

・専用アプリなどでの通知がある:20.7% |

|

・特に何もない:1.8% |

|

・その他:0.9% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

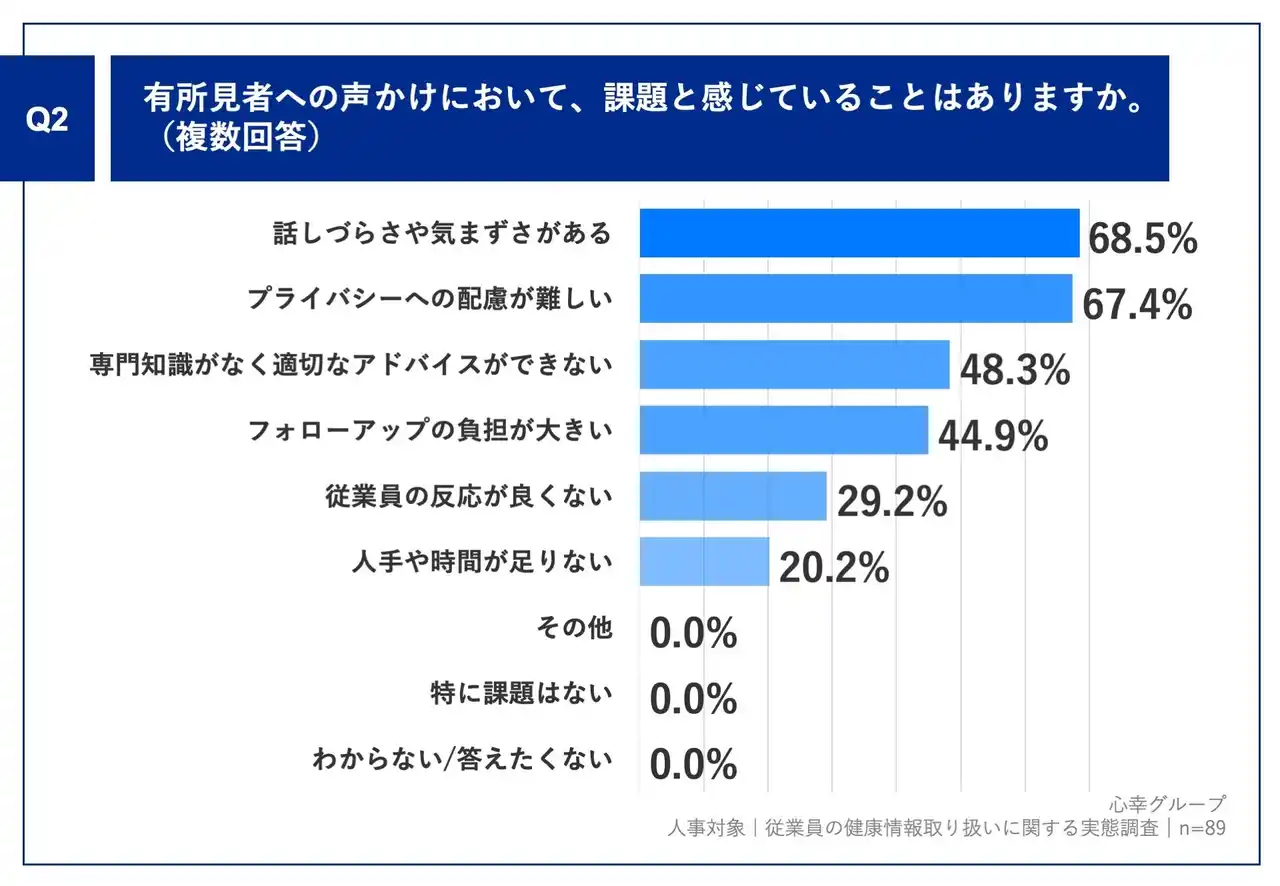

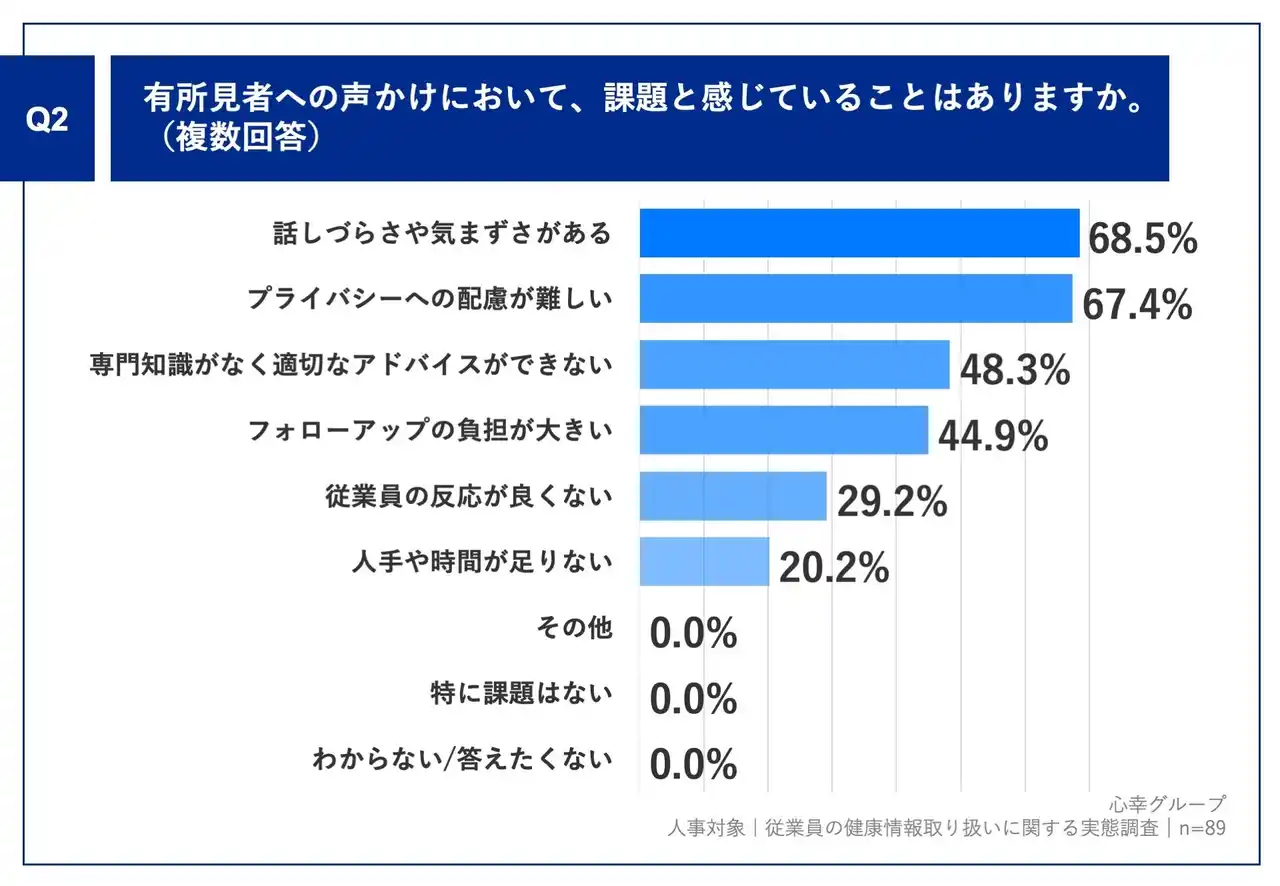

■有所見者への声かけにおける課題、「話しづらさや気まずさがある」「プライバシーへの配慮が難しい」が上位 |

|

|

|

Q1で「人事担当者から直接声かけがある」「上司から声かけがある」と回答した方に、「Q2.有所見者への声かけにおいて、課題と感じていることはありますか。(複数回答)」(n=89)と質問したところ、「話しづらさや気まずさがある」が68.5%、「プライバシーへの配慮が難しい」が67.4%、「専門知識がなく適切なアドバイスができない」が48.3%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q2.有所見者への声かけにおいて、課題と感じていることはありますか。(複数回答) |

|

|

|

|

・話しづらさや気まずさがある:68.5% |

|

・プライバシーへの配慮が難しい:67.4% |

|

・専門知識がなく適切なアドバイスができない:48.3% |

|

・フォローアップの負担が大きい:44.9% |

|

・従業員の反応が良くない:29.2% |

|

・人手や時間が足りない:20.2% |

|

・その他:0.0% |

|

・特に課題はない:0.0% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

■「プライバシー関連の問題点が山積」「少し声をかけづらい」などの声も |

|

|

|

Q2で「特に課題はない」「わからない/答えたくない」以外を回答した方に、「Q3.Q2で回答した以外に、有所見者への声かけにおける課題があれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=89)と質問したところ、「プライバシー関連の問題点が山積」「少し声をかけづらい」など29の回答を得ることができました。 |

|

|

|

|

|

<自由回答・一部抜粋> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

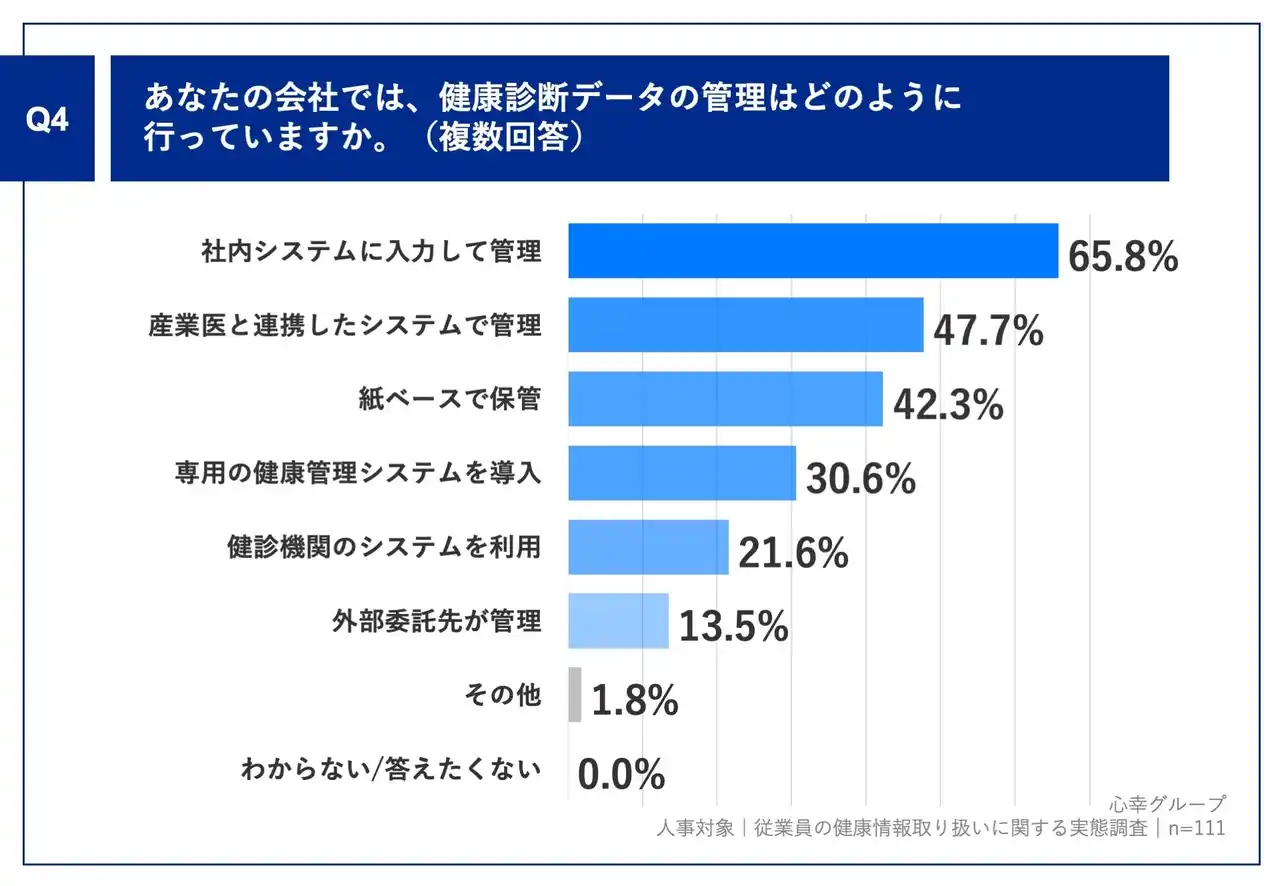

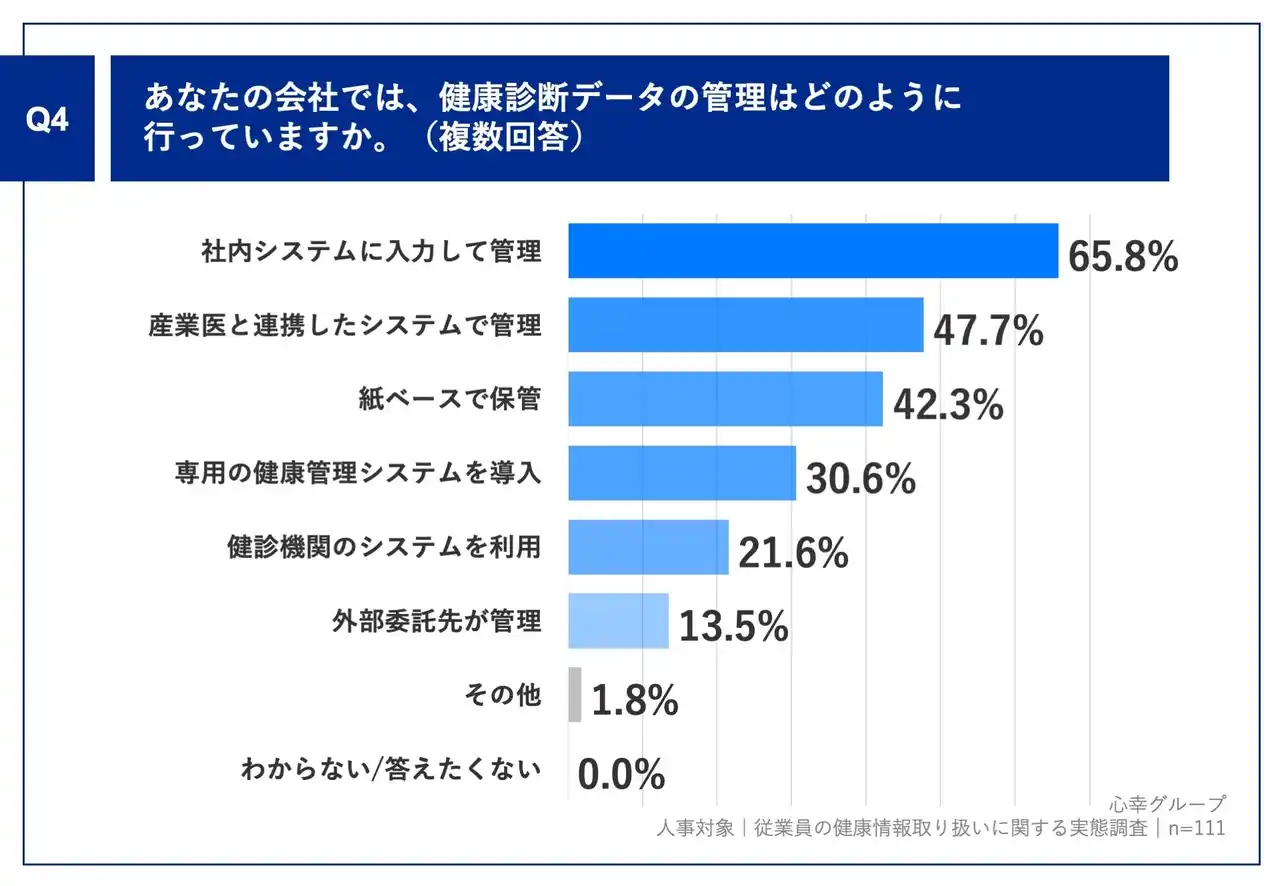

■健康診断データの管理方法は、約7割が「社内システムに入力して管理」 |

|

|

|

「Q4.あなたの会社では、健康診断データの管理はどのように行っていますか。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「社内システムに入力して管理」が65.8%、「産業医と連携したシステムで管理」が47.7%、「紙ベースで保管」が42.3%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q4.あなたの会社では、健康診断データの管理はどのように行っていますか。(複数回答) |

|

|

|

|

・社内システムに入力して管理:65.8% |

|

・産業医と連携したシステムで管理:47.7% |

|

・紙ベースで保管:42.3% |

|

・専用の健康管理システムを導入:30.6% |

|

・健診機関のシステムを利用:21.6% |

|

・外部委託先が管理:13.5% |

|

・その他:1.8% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

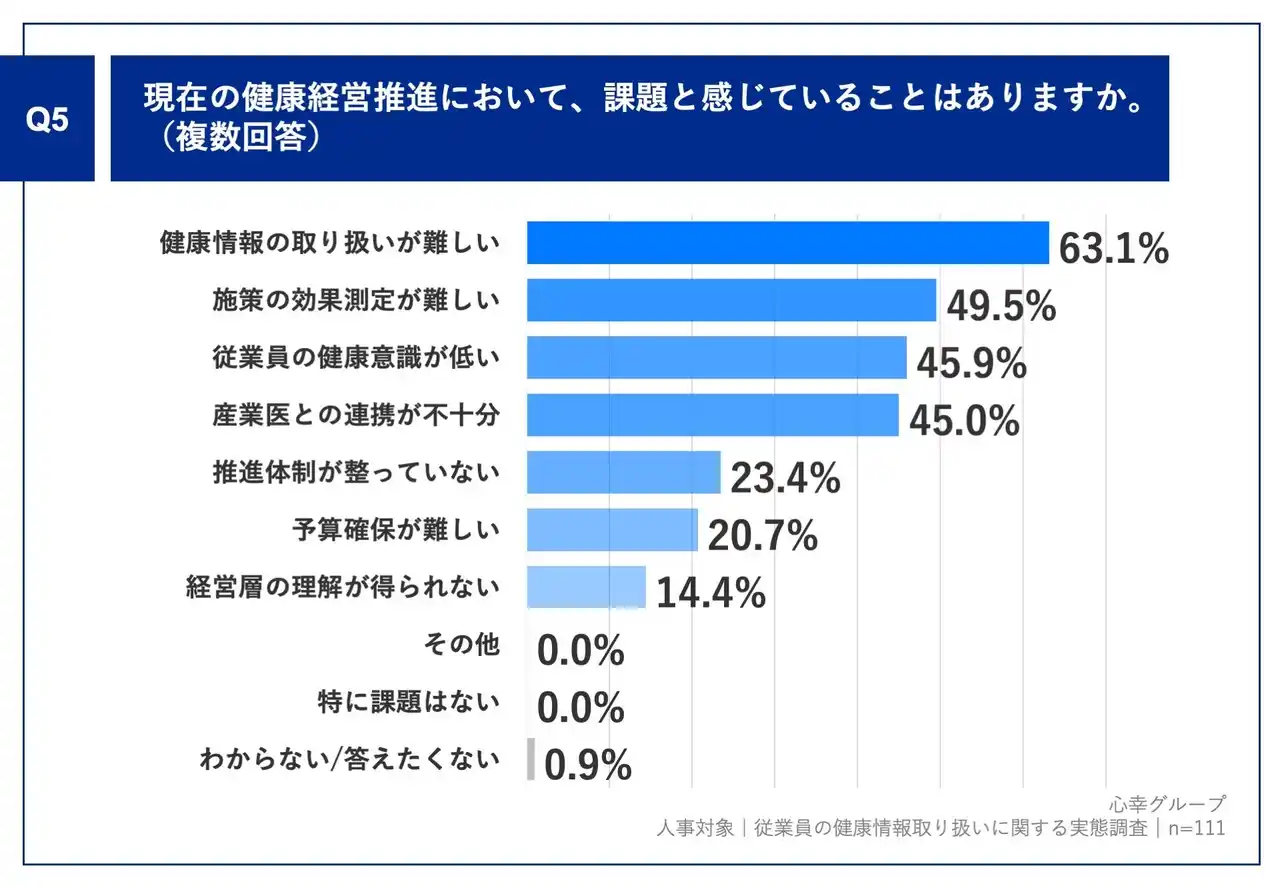

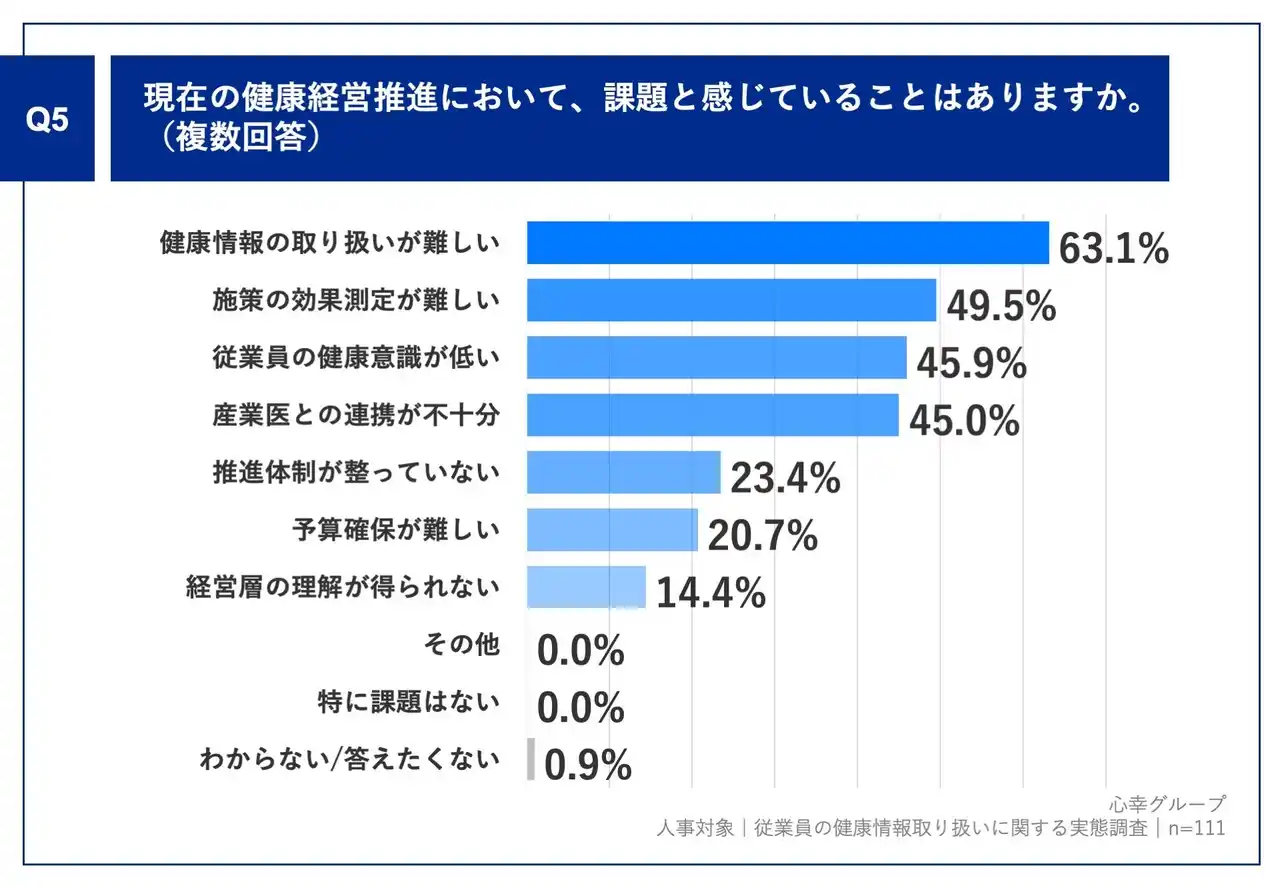

■健康経営推進の課題、「健康情報の取り扱いが難しい」が63.1% |

|

|

|

「Q5.現在の健康経営推進において、課題と感じていることはありますか。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「健康情報の取り扱いが難しい」が63.1%、「施策の効果測定が難しい」が49.5%、「従業員の健康意識が低い」が45.9%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q5.現在の健康経営推進において、課題と感じていることはありますか。(複数回答) |

|

|

|

|

・健康情報の取り扱いが難しい:63.1% |

|

・施策の効果測定が難しい:49.5% |

|

・従業員の健康意識が低い:45.9% |

|

・産業医との連携が不十分:45.0% |

|

・推進体制が整っていない:23.4% |

|

・予算確保が難しい:20.7% |

|

・経営層の理解が得られない:14.4% |

|

・その他:0.0% |

|

・特に課題はない:0.0% |

|

・わからない/答えたくない:0.9% |

|

|

|

|

|

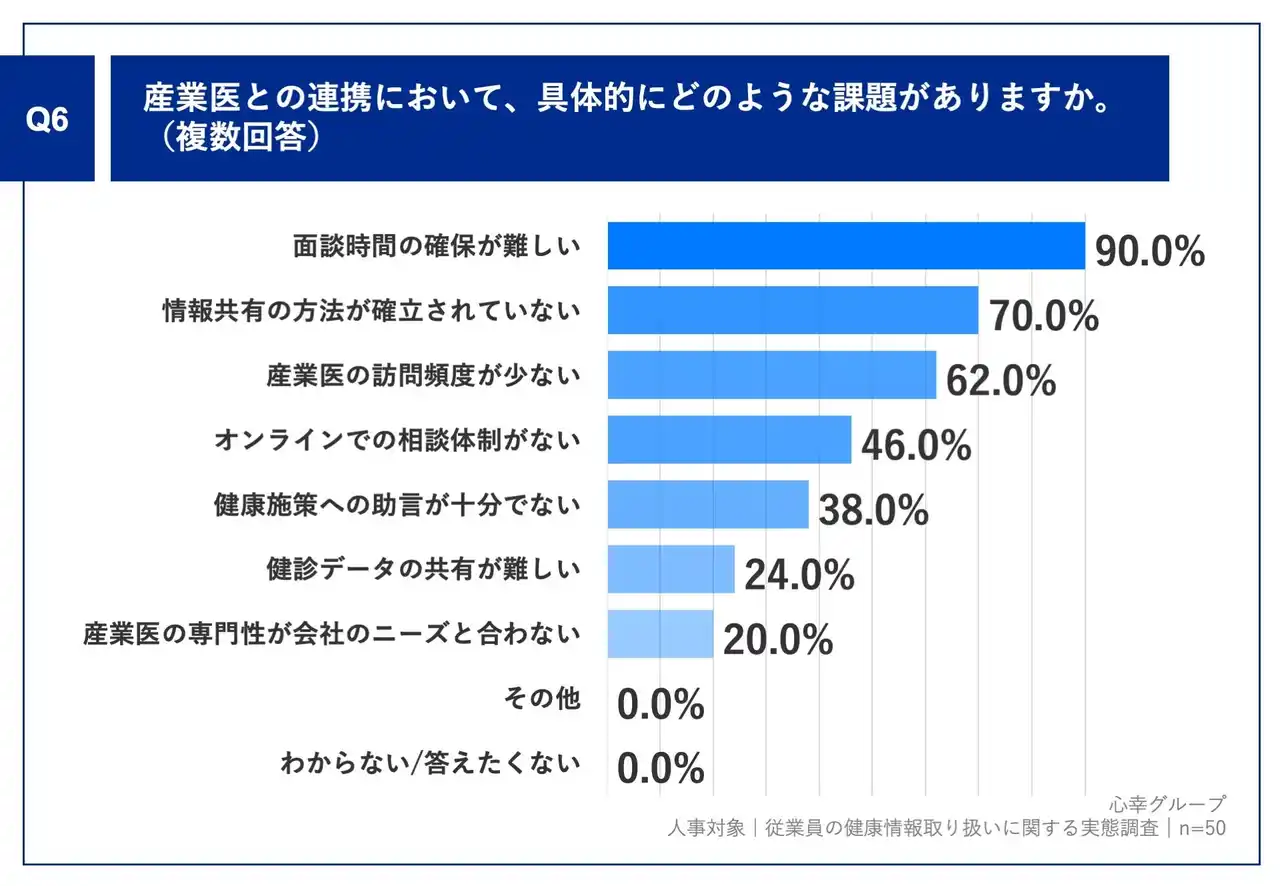

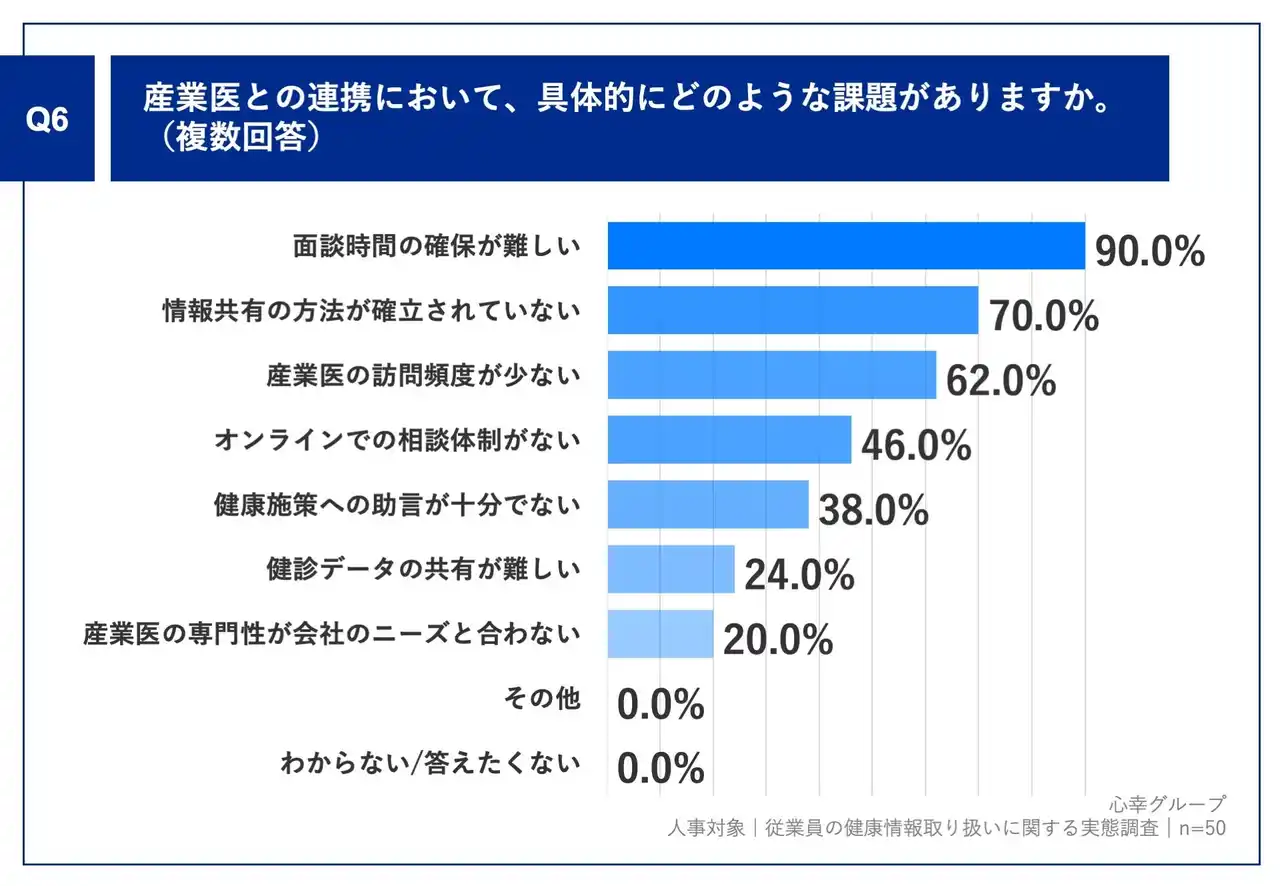

■産業医との連携における課題、第1位「面談時間の確保が難しい」 |

|

|

|

Q5で「産業医との連携が不十分」と回答した方に、「Q6.産業医との連携において、具体的にどのような課題がありますか。(複数回答)」(n=50)と質問したところ、「面談時間の確保が難しい」が90.0%、「情報共有の方法が確立されていない」が70.0%、「産業医の訪問頻度が少ない」が62.0%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q6.産業医との連携において、具体的にどのような課題がありますか。(複数回答) |

|

|

|

|

・面談時間の確保が難しい:90.0% |

|

・情報共有の方法が確立されていない:70.0% |

|

・産業医の訪問頻度が少ない:62.0% |

|

・オンラインでの相談体制がない:46.0% |

|

・健康施策への助言が十分でない:38.0% |

|

・健診データの共有が難しい:24.0% |

|

・産業医の専門性が会社のニーズと合わない:20.0% |

|

・その他:0.0% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

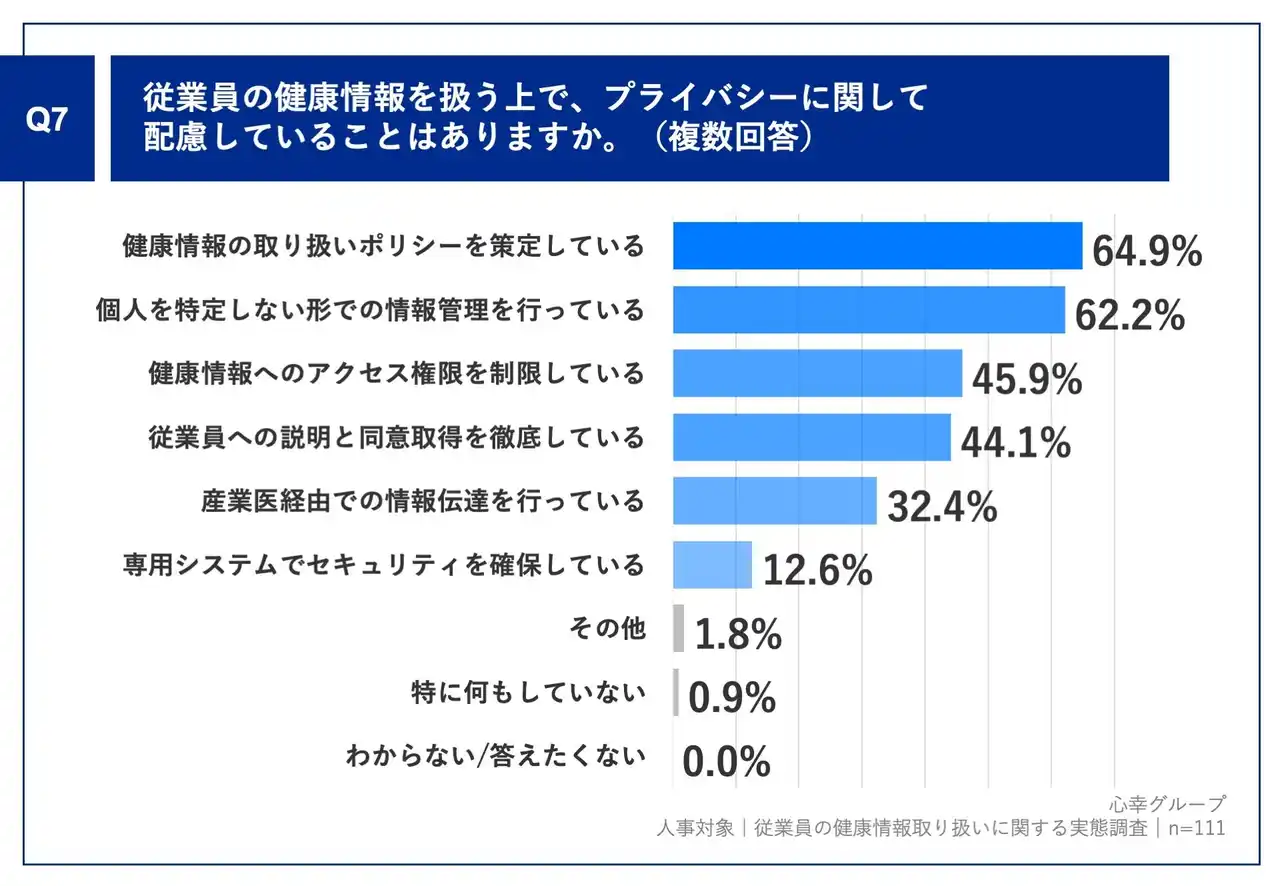

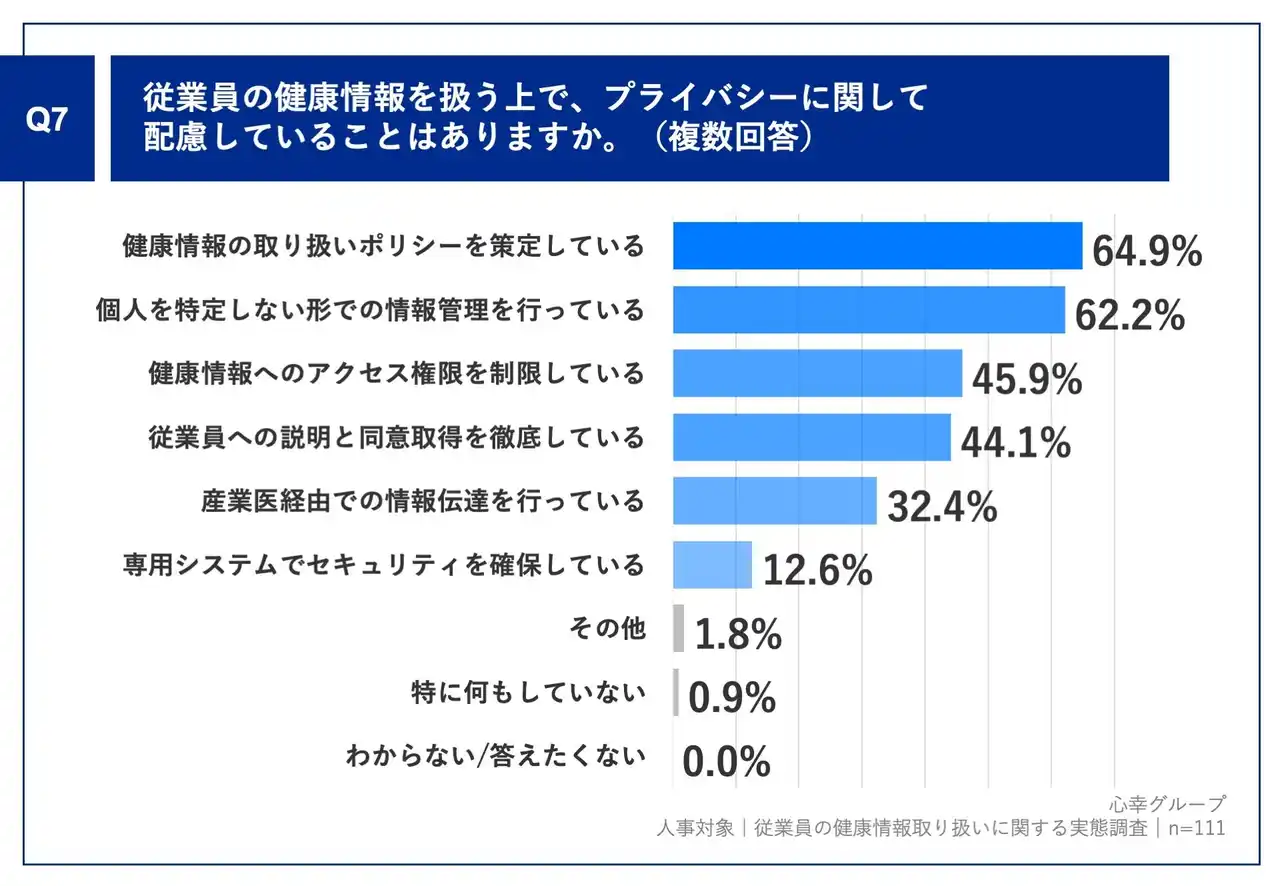

■従業員の健康情報を扱う上で、プライバシーに関して配慮していること、64.9%が「健康情報の取り扱いポリシーを策定している」と回答 |

|

|

|

「Q7.従業員の健康情報を扱う上で、プライバシーに関して配慮していることはありますか。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「健康情報の取り扱いポリシーを策定している」が64.9%、「個人を特定しない形での情報管理を行っている」が62.2%、「健康情報へのアクセス権限を制限している」が45.9%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q7.従業員の健康情報を扱う上で、プライバシーに関して配慮していることはありますか。(複数回答) |

|

|

|

|

・健康情報の取り扱いポリシーを策定している:64.9% |

|

・個人を特定しない形での情報管理を行っている:62.2% |

|

・健康情報へのアクセス権限を制限している:45.9% |

|

・従業員への説明と同意取得を徹底している:44.1% |

|

・産業医経由での情報伝達を行っている:32.4% |

|

・専用システムでセキュリティを確保している:12.6% |

|

・その他:1.8% |

|

・特に何もしていない:0.9% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

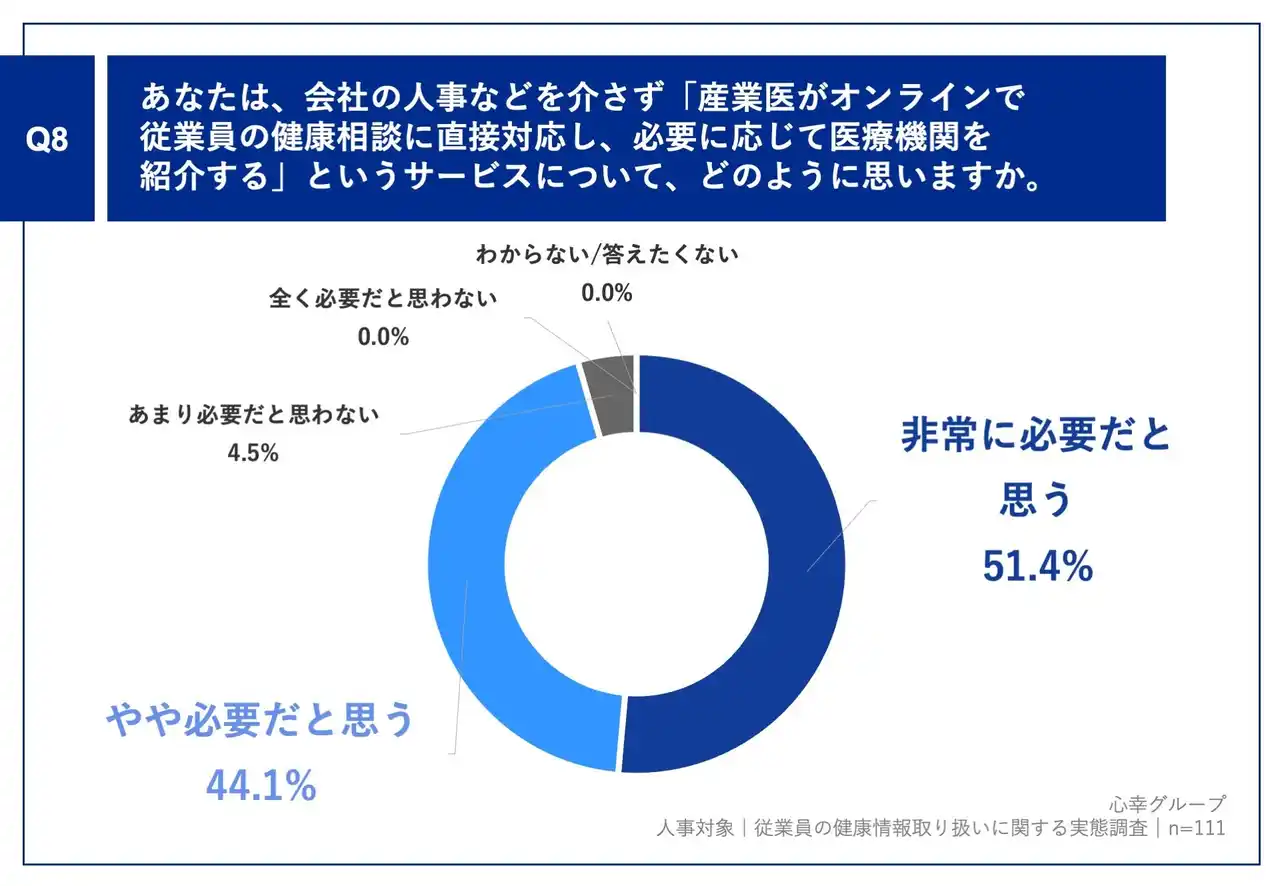

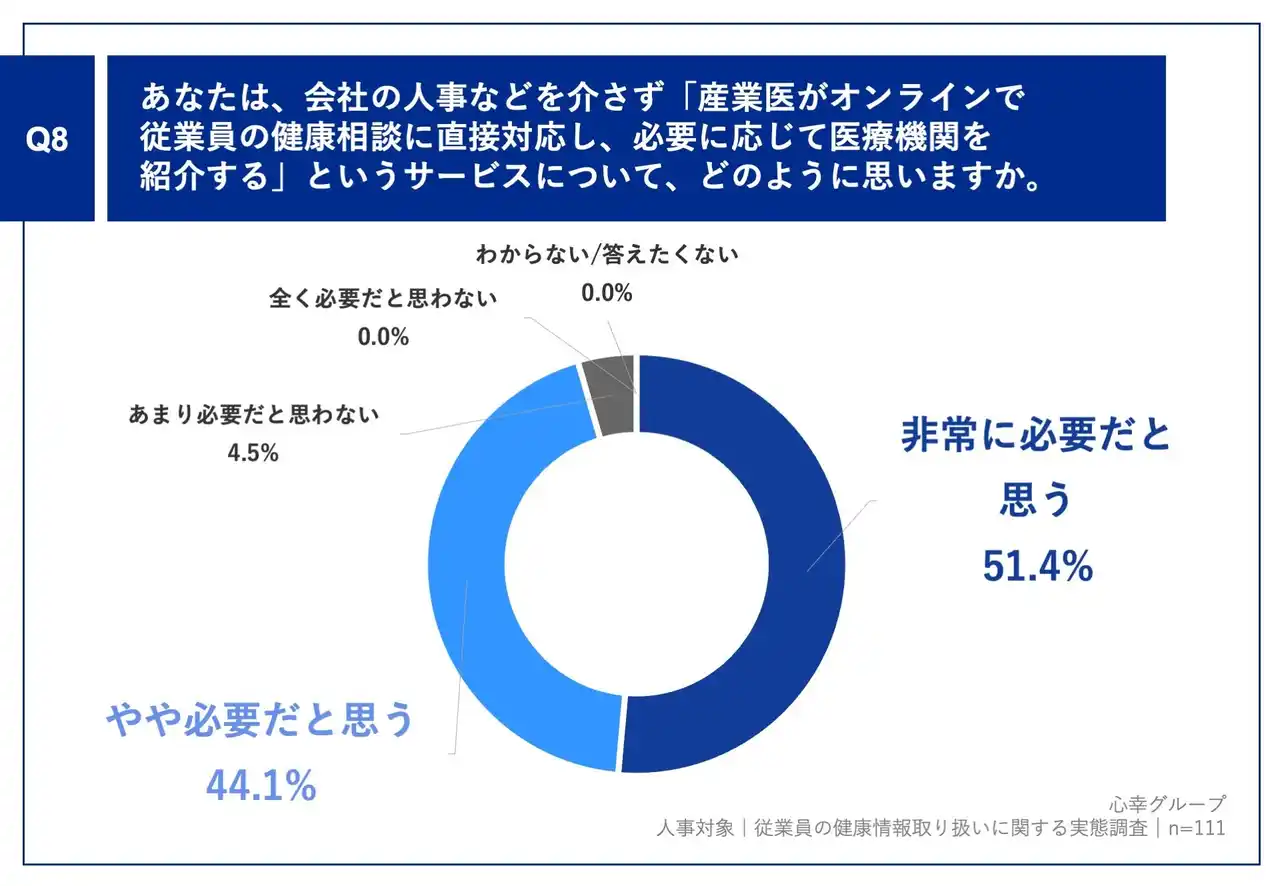

■会社の人事などを介さず「産業医がオンラインで健康相談や医療機関を紹介する」サービスに、95.5%が「必要」と期待 |

|

|

|

「Q8.あなたは、会社の人事などを介さず「産業医がオンラインで従業員の健康相談に直接対応し、必要に応じて医療機関を紹介する」というサービスについて、どのように思いますか。」(n=111)と質問したところ、「非常に必要だと思う」が51.4%、「やや必要だと思う」が44.1%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q8.あなたは、会社の人事などを介さず「産業医がオンラインで従業員の健康相談に直接対応し、必要に応じて医療機関を紹介する」というサービスについて、どのように思いますか。 |

|

|

|

|

・非常に必要だと思う:51.4% |

|

・やや必要だと思う:44.1% |

|

・あまり必要だと思わない:4.5% |

|

・全く必要だと思わない:0.0% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

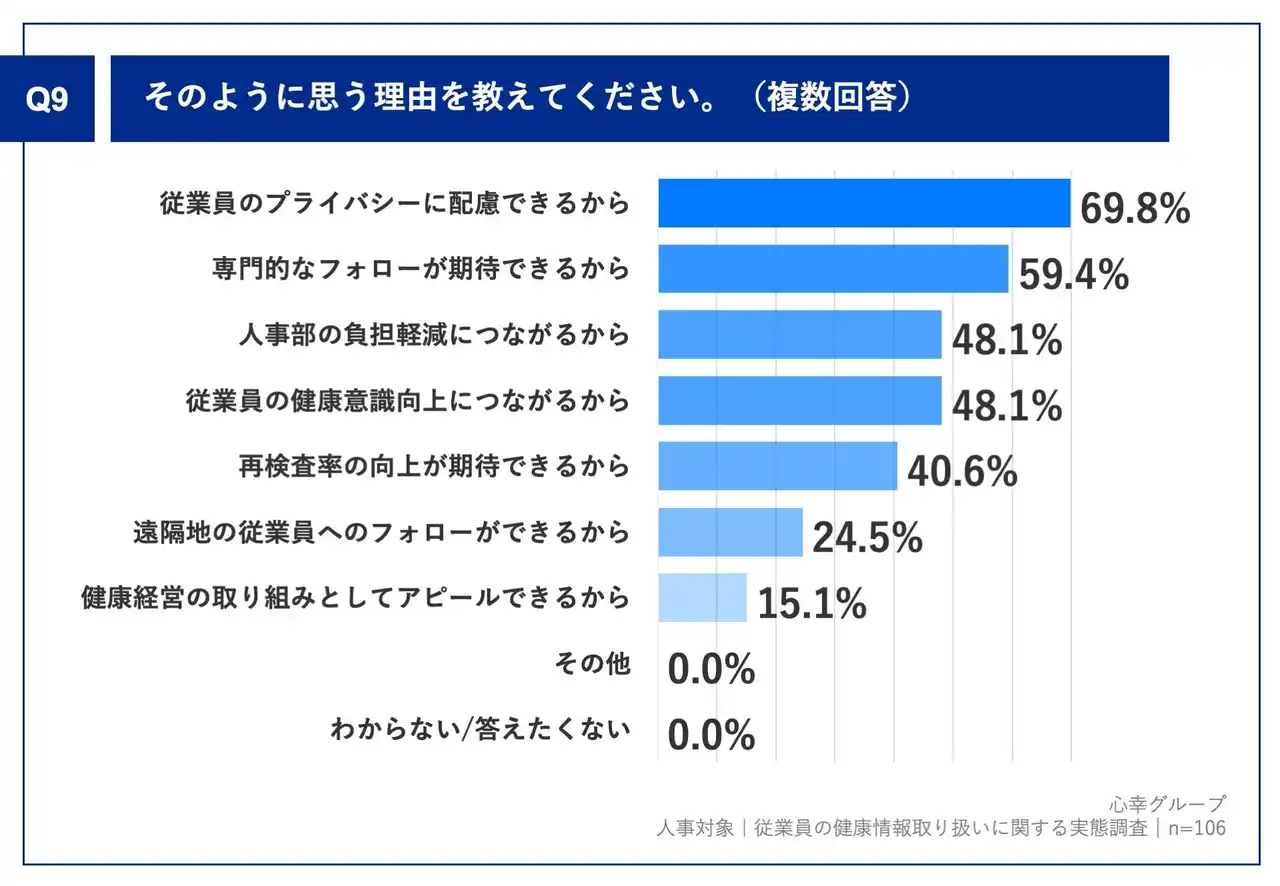

■その理由は、「従業員のプライバシーに配慮できるから」や「専門的なフォローが期待できるから」が上位 |

|

|

|

Q8で「非常に必要だと思う」「やや必要だと思う」と回答した方に、「Q9.そのように思う理由を教えてください。(複数回答)」(n=106)と質問したところ、「従業員のプライバシーに配慮できるから」が69.8%、「専門的なフォローが期待できるから」が59.4%、「人事部の負担軽減につながるから」が48.1%という回答となりました。 |

|

|

|

|

|

|

Q9.そのように思う理由を教えてください。(複数回答) |

|

|

|

|

・従業員のプライバシーに配慮できるから:69.8% |

|

・専門的なフォローが期待できるから:59.4% |

|

・人事部の負担軽減につながるから:48.1% |

|

・従業員の健康意識向上につながるから:48.1% |

|

・再検査率の向上が期待できるから:40.6% |

|

・遠隔地の従業員へのフォローができるから:24.5% |

|

・健康経営の取り組みとしてアピールできるから:15.1% |

|

・その他:0.0% |

|

・わからない/答えたくない:0.0% |

|

|

|

|

|

■まとめ |

|

|

|

今回は、健康診断を実施している企業(従業員数30名以上)に勤務する人事・健康経営推進担当者111名を対象に、人事対象|従業員の健康情報取り扱いに関する実態調査を実施しました。 |

|

|

|

まず、健康診断後の有所見者へのフォロー体制について、「産業医との面談の案内がある」(65.8%)、「人事担当者から直接声かけがある」(56.8%)が主な方法として挙げられました。しかし、声かけを行う担当者の約7割が「話しづらさや気まずさがある」「プライバシーへの配慮が難しい」といった課題を抱えていることが明らかになりました。また、健康診断データの管理方法では、「社内システムに入力して管理」(65.8%)が最も多く、次いで「産業医と連携したシステムで管理」(47.7%)となりました。

健康経営推進における課題としては、「健康情報の取り扱いが難しい」(63.1%)が最多で、産業医との連携が不十分と回答した企業では「面談時間の確保が難しい」(90.0%)という実務的な課題も浮上しました。最後に、「産業医がオンラインで従業員の健康相談に直接対応するサービス」については95.5%が「必要」と回答し、その理由として「従業員のプライバシーに配慮できるから」(69.8%)、「専門的なフォローが期待できるから」(59.4%)と期待が寄せられました。 |

|

|

|

今回の調査では、企業の健康経営推進において、有所見者への個別フォローが人事担当者にとって大きな負担となっていることが明らかになりました。プライバシーへの配慮と専門的な健康指導の両立は難しく、オンラインで産業医が直接従業員の健康相談に対応するサービスへの期待が高まっています。健康経営の実効性を高めるためには、専門性とプライバシー配慮を両立させる新たな仕組みの導入が求められるでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■健康管理アプリ「オフけん」の新機能「オンライン診療」で、いつでも・どこでも医師の診療が可能に |

|

|

|

|

|

|

|

オフけん「オンライン診療」は、スマートフォンひとつあれば、診療予約から処方箋発行まで完結できる新しい医療サービスです。通院の必要がなく、移動や待ち時間も発生しないため、忙しい方でもスキマ時間を活用して気軽に受診できます。診療後は、最寄りの処方箋対応薬局でお薬を受け取ることができ、日常業務への影響を最小限に抑えた健康管理が可能です。 |

|

|

|

詳しくはこちら:https://offken.com/online-shinryo/

|

|

|

|

|

|

■会社概要 |

|

|

|

会社名 :心幸ウェルネス株式会社 |

|

創業 :1949年3月 |

|

代表者 :代表取締役 山崎 忠 |

|

所在地 :〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-2-6 JRE尼崎フロントビル2階 |

|

事業内容:社内売店・無人コンビニ運営 |

|

企業内食堂運営・PB商品開発 |

|

健康経営サポート |

|

総合商品卸売 |

|

店舗運営システム開発 |

|

資本金 :7,043万円(連結) |

|

URL :http://www.shinko-jp.com/

|

|

企業内売店・食堂運営をメインに、福利厚生支援サービスを展開する心幸グループの「健康経営」に特化した事業会社である心幸ウェルネス株式会社(本社:兵庫県尼崎市、代表取締役:山崎 忠)は、健康診断を実施している企業(従業員数30名以上)に勤務する人事・健康経営推進担当者111名を対象に、人事対象|従業員の健康情報取り扱いに関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

「Q1.あなたの会社では、健康診断後の有所見者(要再検査や要精密検査の指摘を受けた方)に対して、どのようなフォローを行っていますか。(複数回答)」

「Q2.有所見者への声かけにおいて、課題と感じていることはありますか。(複数回答)」

「Q3.Q2で回答した以外に、有所見者への声かけにおける課題があれば、自由に教えてください。(自由回答)」

「Q4.あなたの会社では、健康診断データの管理はどのように行っていますか。(複数回答)」

「Q5.現在の健康経営推進において、課題と感じていることはありますか。(複数回答)」

「Q6.産業医との連携において、具体的にどのような課題がありますか。(複数回答)」

「Q7.従業員の健康情報を扱う上で、プライバシーに関して配慮していることはありますか。(複数回答)」

「Q8.あなたは、会社の人事などを介さず「産業医がオンラインで従業員の健康相談に直接対応し、必要に応じて医療機関を紹介する」というサービスについて、どのように思いますか。」

「Q9.そのように思う理由を教えてください。(複数回答)」