|

発表のポイント |

|

◆日本の石文化を象徴する国石「ヒスイ」から発見された新鉱物。 |

|

◆日本神話に登場する天照大神の名を冠して「アマテラス石」と命名。 |

|

◆ヒスイに対する新たな視点を提供し、結晶学的な理論と観察をつなぐ実例としても注目。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

図1. アマテラス石(黒緑色部)を含む鉱物集合体(褐色部はルチル、あんず色部はタウソン石)。画像幅は約2mm。 |

|

|

|

|

概要 |

|

東京大学物性研究所の浜根大輔技術専門職員、山口大学大学院創成科学研究科の永嶌真理子若手先進教授、高輝度光科学研究センターの森祐紀研究員、京都大学大学院理学研究科の下林典正教授、リガク・ホールディングスのグループ会社である株式会社リガクの松本崇グループマネージャー、アマチュア鉱物研究家の大西政之氏と田邊満雄氏からなる研究チームは、日本鉱物科学会により日本の「国石」に選定されている「ヒスイ」の中から、新種の鉱物(新鉱物)を発見しました。 |

|

同チームは、日本の石文化を象徴する国石・ヒスイから発見されたこの新鉱物に対して、日本神話に登場する天照大神の名を冠し、「アマテラス石(学名:Amaterasuite)」と命名しました。アマテラス石は国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会(注1)によって正式に承認されました。 |

|

本研究成果は、日本鉱物科学会が発行する学術雑誌「Journal of Mineralogical and Petrological Sciences」において、2025年8月7日に出版されます。 |

|

|

|

発表内容 |

|

研究の背景 |

|

ヒスイは、その堅牢で緻密な性質から道具として、またその美しさから装飾品や宝石として、古代より人々に用いられてきました。日本におけるヒスイの利用は、世界最古のヒスイ文化としても知られています。鉱物・岩石学的に見ると、ヒスイはプレートの沈み込み帯(注2)、すなわち日本列島の深部のような特殊な環境でのみ形成される、地球の活動を物語る希少な岩石です。こうした文化的・科学的な重要性から、ヒスイは2016年に日本鉱物科学会により日本の「国石」に選定されました(注3)。 |

|

ヒスイはヒスイ輝石という鉱物で主に構成される岩石ですが、ヒスイの中に少量含まれる鉱物はストロンチウム(Sr)やチタン(Ti)に富む組成を示すことが知られています。このような特徴に着目した研究によって、これまでにヒスイから蓮華石や松原石が新鉱物として発見されてきました(注4)。これらは長らく、新潟県糸魚川地域のヒスイに特有の鉱物と考えられてきましたが、研究チームは岡山県大佐山地域のヒスイからも同様の鉱物が産出することを確認しました。さらに大佐山地域のヒスイには、未知の鉱物が複数含まれていることも明らかとなりました。そのうちの一つが、このたび新鉱物として承認されたアマテラス石です(図1)。 |

|

|

|

アマテラス石とは |

|

新種の鉱物として認定されるには、既知の鉱物とは化学組成または結晶構造、あるいはその両方において明確な違いが求められます。アマテラス石は、化学組成・結晶構造のいずれにおいても新規性を有しており、基準を十分に満たしていたことで、国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会によって新鉱物として承認されました。 |

|

アマテラス石の理想化学組成は「Sr4Ti6Si4O23(OH)Cl」で表され、ストロンチウムとチタンに加え、ケイ素(Si)、酸素(O)、水素(H)、塩素(Cl)が主成分です。この元素比率は、これまでに報告されたどの鉱物にも見られない独自のものであり、全く新しい形成反応の存在を示唆します。 |

|

鉱物は、地質作用の産物でもあります。すなわち、新鉱物の発見は、未知の地質環境や作用の存在を示すものでもあります。従来、ヒスイは沈み込み帯で形成されることが知られていましたが、その中からアマテラス石のような新鉱物が見つかったことは、ヒスイの成因や進化を考察するうえで新たな視点を提供します。 |

|

アマテラス石の結晶構造は、大型放射光施設SPring-8(注5)のビームラインBL02B2を用いた粉末X線回折実験と、山口大学所有のリガク社製ハイエンド単結晶構造解析装置「Synergy-DW」により詳細に解析され、高精度で決定されました。 |

|

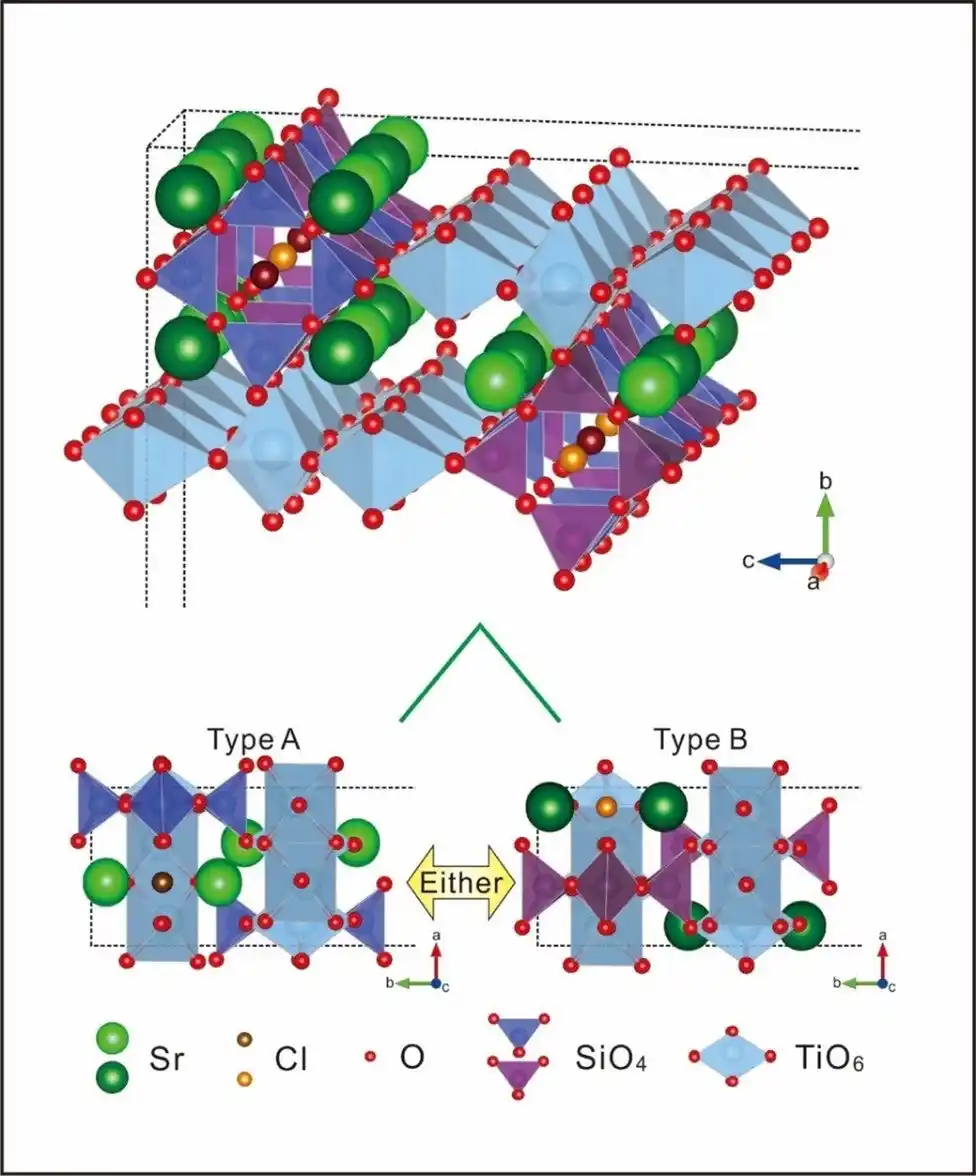

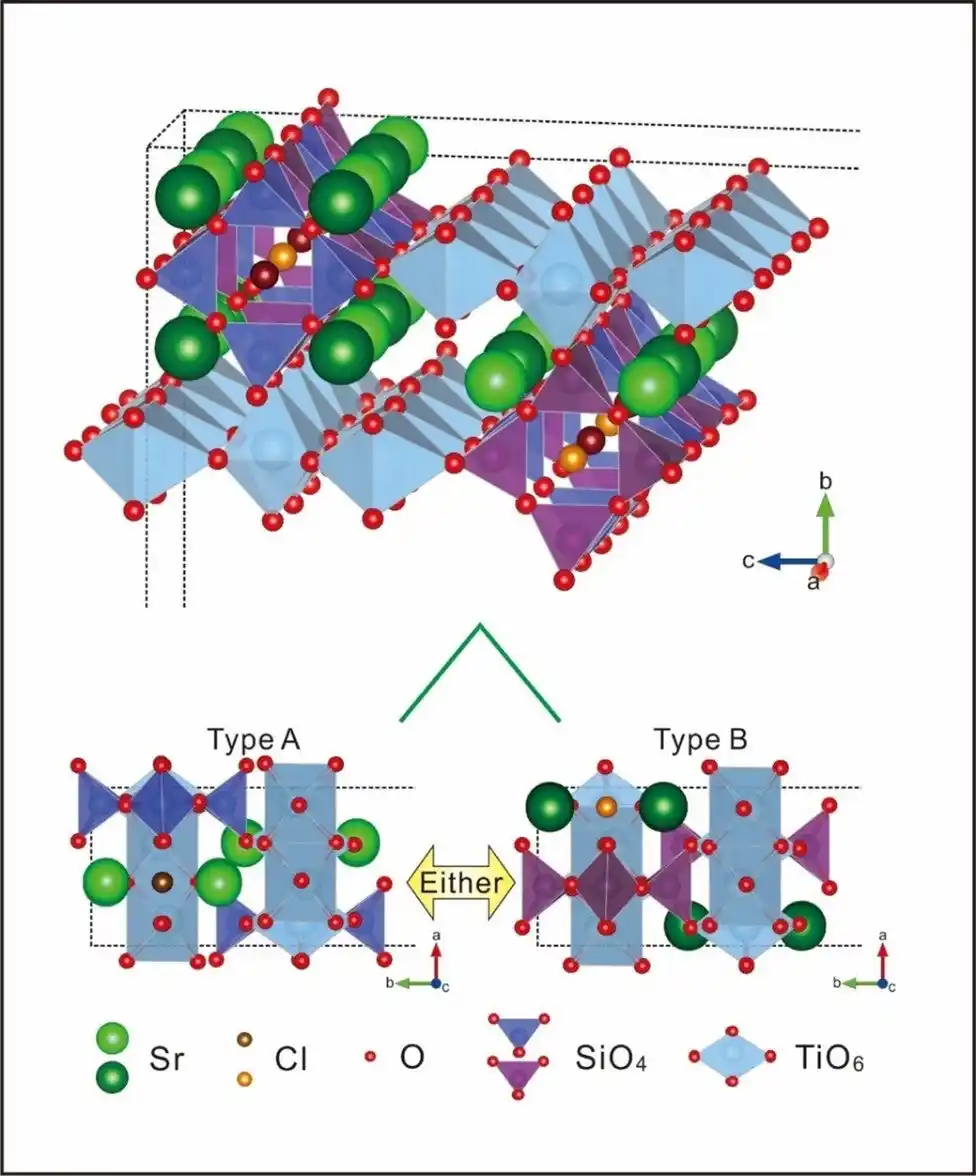

その結果、アマテラス石の結晶構造には特筆すべき特徴があることがわかりました。それは、単位胞(ユニットセル)に異なる2種類の構造要素を同時に含むという、いわば二面性をもつことです(図2)。アマテラス石の結晶構造はこれまで理論的に予測されてはいたものの、実際に観察されたのは今回が初めてです。この成果は、実在する結晶構造の多様性に対する理解を大きく前進させるものとなりました。 |

|

このようにアマテラス石は、新鉱物としての鉱物学的な価値に加え、ヒスイに対する新たな視点を提供し、結晶学的な観点からは理論と観察の橋渡しとなる重要な実例ともなり、多方面にわたって意義のある存在です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図2. アマテラス石の結晶構造の概要(水素は省略) |

|

|

|

|

単位胞に異なる二つのタイプ(AとB)が内包されており、片方が存在するときにはもう片方が存在しないという二面性を持つ。これはまるでコインの表と裏のように、一方が現れるとき、他方は隠れているという関係と似ている。 |

|

|

|

命名の経緯 |

|

アマテラス石は、日本の国石であるヒスイから発見された新鉱物であり、二面性を示す特異な結晶構造を有しています。その命名にあたっては、こうした背景を踏まえた検討が行われました。 |

|

最終的に、日本神話に登場する天照大神の名が候補として挙げられました。天照大神は日本を象徴する存在であり、象徴性という点で日本の国石であるヒスイと重なります。また、神霊が持つ「荒魂」と「和魂」という二面性は、鉱物に見られる結晶構造の二面性に通じます。こうした要素を総合的に踏まえ、日本の石文化への敬意もこめて、新鉱物は「アマテラス石(学名:Amaterasuite)」と命名されました。この名称は、国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会により正式に承認されています。 |

|

|

|

発表者・研究者等情報 |

|

東京大学物性研究所 |

|

浜根 大輔 技術専門職員 |

|

|

|

山口大学大学院創成科学研究科 |

|

永嶌 真理子 若手先進教授 |

|

|

|

高輝度科学研究センター |

|

森 祐紀 研究員 |

|

|

|

京都大学理学研究科 |

|

下林 典正 教授 |

|

|

|

株式会社リガク |

|

アプリケーションラボ ライフサイエンスグループ |

|

松本 崇 グループマネージャー |

|

|

|

アマチュア鉱物研究家 |

|

大西 政之 |

|

田邊 満雄 |

|

|

|

論文情報 |

|

雑誌名:Journal of Mineralogical and Petrological Sciences |

|

題 名:Amaterasuite, Sr4Ti6Si4O23(OH)Cl, a new mineral from jadeitite, a representative stone of Japan |

|

著者名:Daisuke Nishio-Hamane*, Mariko Nagashima, Yuki Mori, Masayuki Ohnishi, Norimasa Shimobayashi, Takashi Matsumoto, Mitsuo Tanabe (* : 責任著者) |

|

DOI: 10.2465/jmps.250420 |

|

URL: https://doi.org/10.2465/jmps.250420

|

|

|

|

研究助成 |

|

本研究は、文部科学省(MEXT)先端研究基盤共用促進事業(課題番号JPMXS0440400024)による共用研究設備を使用し、日本学術振興会補助金(課題番号23K03551)(代表者:永嶌真理子)によって支援されています。 |

|

|

|

用語解説 |

|

(注1)新鉱物の審査: |

|

鉱物の新種(新鉱物)は論文での発表に先立って、国際鉱物学連合(International Mineralogical Association)の新鉱物・命名・分類委員会(Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification)において審査され、その承認を得る必要があります。 |

|

|

|

(注2)沈み込み帯: |

|

ふたつのプレートが衝突して、片方が片方の下に滑り込む場所。本文では海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所を意図しています。 |

|

|

|

(注3)国石: |

|

2016年、一般社団法人日本鉱物科学会は、日本で広く知られ、国内に産する美しい石であり、鉱物科学のみならずさまざまな分野でも重要性を持つ石である「ヒスイ」を、国石として選定しました。 |

|

|

|

(注4)蓮華石と松原石: |

|

いずれも、かつて糸魚川産のヒスイから発見された新鉱物です。蓮華石(学名:Rengeite)は、産地近くの蓮華山とヒスイを含む蓮華変成帯にちなんで名づけられています。松原石(学名:Matsubaraite)は、鉱物学者・松原聰氏にちなんで名付けられました。 |

|

|

|

(注5)大型放射光施設SPring-8: |

|

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。 |

|

単位胞に異なる二つのタイプ(AとB)が内包されており、片方が存在するときにはもう片方が存在しないという二面性を持つ。これはまるでコインの表と裏のように、一方が現れるとき、他方は隠れているという関係と似ている。