|

キユーピー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員:高宮 満、以下キユーピー)は、今回で10回目となる「介護にまつわる意識調査」の結果を報告します。本調査は在宅における介護の実態を調査・分析し、介護の不安解消や課題解決に向けた提案につなげることを目的に2017年にスタートしました。 |

|

2030年には家族介護者の約4割にあたる318万人が仕事をしながら家族の介護を行う「ビジネスケアラー」になると見込まれ、経済損失額が約9.2兆円にも上ると試算されています。※1「ビジネスケアラー」の仕事と介護の両立困難による労働生産性低下の問題は社会課題となっており、深刻化しています。 |

|

本年の調査では、時間的制約が大きいビジネスケアラーの中でも就業時間別で「やわらか食」「とろみ調整」の認知・利用率を調査することで、市販の介護食品の重要性を分析しました。 |

|

※1 出典:経済産業省 介護施策より https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo.html

|

|

|

|

<サマリー> |

|

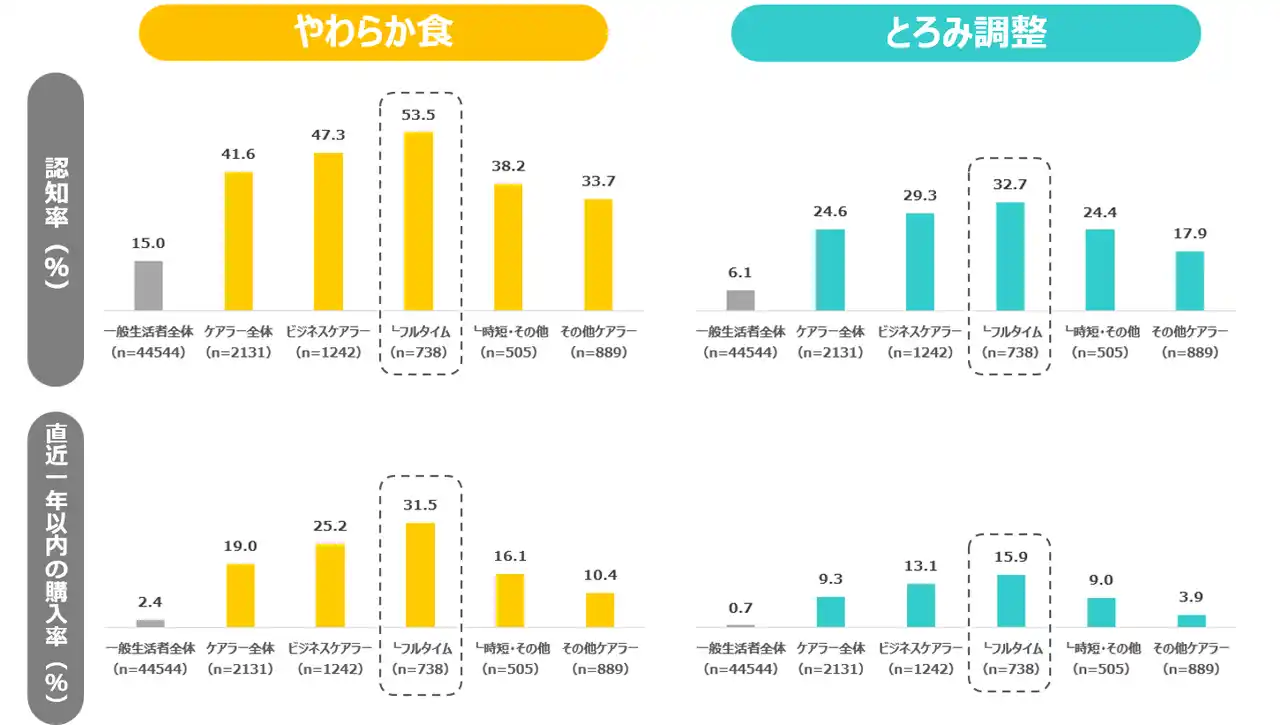

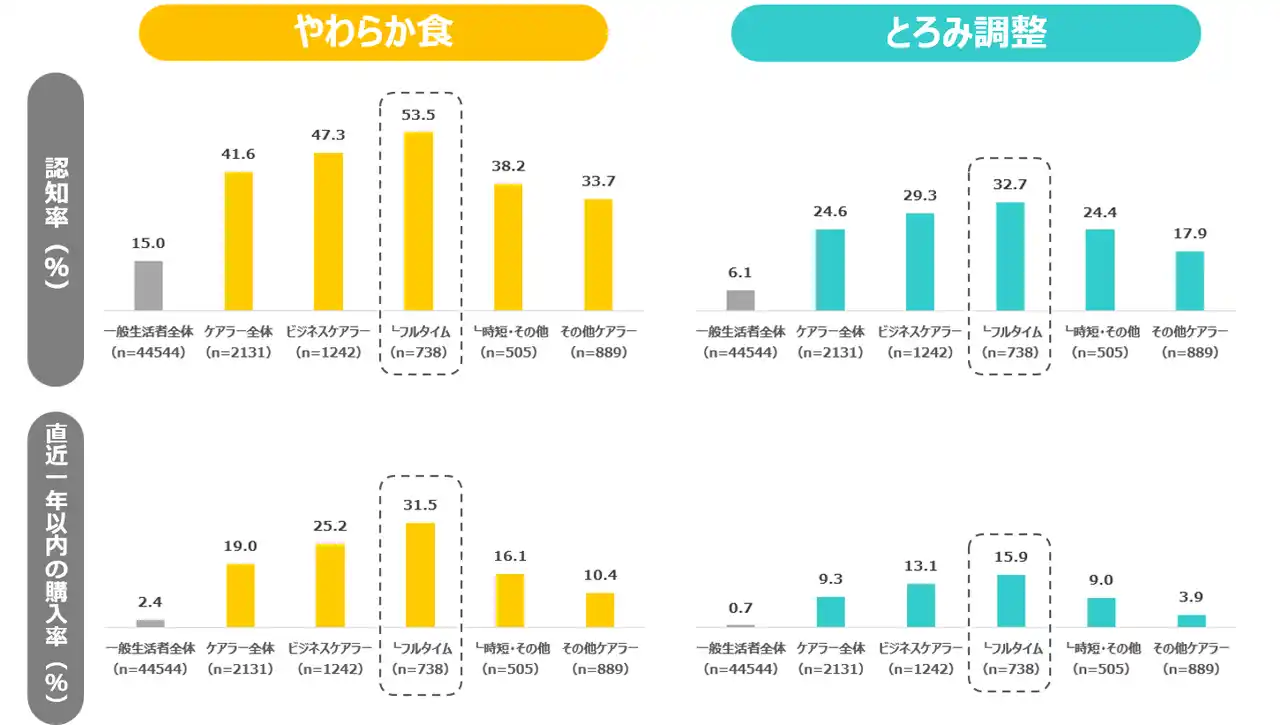

・フルタイム勤務のビジネスケアラーは、市販の介護食品(やわらか食・とろみ調整)の認知率・購入率がいずれも顕著に高く、仕事と介護の両立において「即戦力」としての介護食品の重要性が際立つ結果となった。 |

|

・一方で、時短勤務者や非就労の家族介護者においても一定の活用が見られ、就業形態に関わらず在宅介護における調理負担の軽減ニーズが広く存在していることが示唆された。 |

|

|

|

調査手法 :アンケート調査(WEB回答) |

|

調査期間 :2025年4月4日(金)~2025年4月15日(火) |

|

調査対象 :20~70代の一般男女 計52,920名 |

|

|

|

|

|

フルタイム勤務者ほど「やわらか食」の認知率、購入率が高い |

|

|

|

調査結果によると、フルタイムで勤務しながら介護をするビジネスケアラーの「やわらか食」の認知率は53.5%と、一般生活者全体の15.0%と比較して高いことがわかりました。また、「とろみ調整」の認知率も32.7%と、一般生活者全体の6.1%と比較して高い結果となり、介護食品を高い割合で認知していました。 |

|

また、直近一年以内の「やわらか食」の購入率においても、フルタイム勤務者は31.5%と、一般生活者全体(2.4%)と比較して高くなりました。さらに、時短勤務者(16.1%)と比較しても高く、仕事と介護を両立する中で、即食性や簡便性のある市販の介護食品へのニーズの高さが際立っています。 |

|

|

|

|

|

|

(認知率・直近一年以内の購入率:呈示商品いずれかを選択した人の割合) |

|

|

|

|

働き方に関係なく広がる“食”の課題と介護食品の可能性 |

|

|

|

調査結果からは、ビジネスケアラーに限らず、日々の介護食づくりにおいて「やわらかさ」「栄養バランス」「おいしさ」を備えた食事を毎食準備する負担は、多くの介護者にとって大きな精神的・時間的ストレスとなっていることがうかがえます。 |

|

当社が実施したアンケートでは、「介護中は疲れきってしまい、食事を作る気力がなくなってしまうこともありましたが、そんな時、『やさしい献立』のおかげでなんとか乗り切ることが出来ました。」「親が口腔環境の調整中のため、やわらかい食事の準備をしています。食事の準備をするのに手間がかかる素材で毎日作るのは正直大変です。」といった声※2が寄せられました。 |

|

市販の介護食品は、そうした課題を抱える多様な介護者にとって、調理の手間を軽減し、心の余裕を生み出す選択肢として大きな支援となっていることが本調査からも読み取れます。 |

|

※2 2025年1月に実施したアンケートから編集して記載しています。 |

|

|

|

キユーピーは今後も、就業状況や家庭環境を問わず、すべての介護者と被介護者の「食の安心」と「ゆとりある暮らし」に貢献していきます。 |

|

|

|

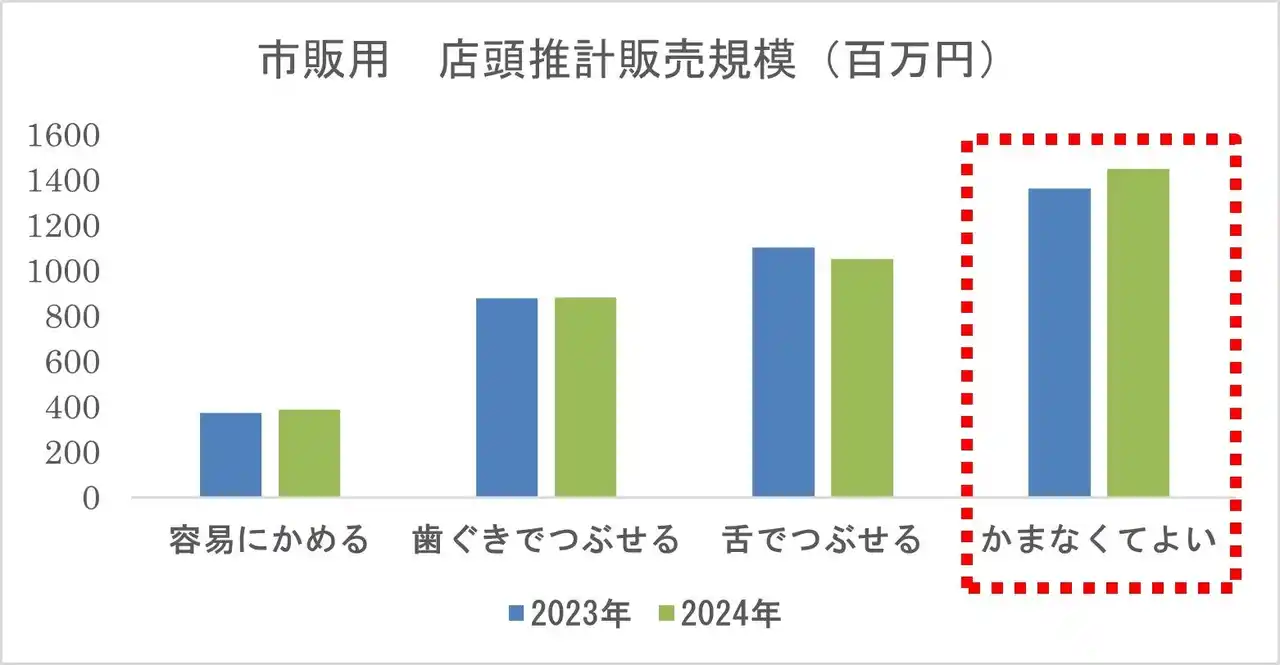

(参考)ユニバーサルデザインフード(UDF)※3の区分別の市場規模 |

|

|

|

|

|

|

|

UDF市場は年々伸長しています。中でも家庭内での調理が難しい、ペーストやゼリー、ムース状の“かまなくてよい”区分は、特に簡便さが求められており、市場の拡大につながっています。(インテージSRI+より)。 |

|

※3 日常の食事から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品のこと。かむ力や飲み込む力に応じた「やわらか食」(容易にかめる・歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる・かまなくてよいの 4 区分)と、「とろみ調整」で構成(日本介護食品協議会が定めた自主規格)。 |

|

|

|

【キユーピー やさしい献立シリーズ 全51品】 |

|

|

|

容易にかめる(6品)、歯ぐきでつぶせる(10品)、舌でつぶせる(11品)、かまなくてよい(21品)、とろみ調整(3品) |

|

■「やさしい献立」公式サイト 参照 https://www.kewpie.co.jp/udfood/

|

|

|

|

|

|

|

商品例 |

|

|

・フルタイム勤務のビジネスケアラーは、市販の介護食品(やわらか食・とろみ調整)の認知率・購入率がいずれも顕著に高く、仕事と介護の両立において「即戦力」としての介護食品の重要性が際立つ結果となった。

・一方で、時短勤務者や非就労の家族介護者においても一定の活用が見られ、就業形態に関わらず在宅介護における調理負担の軽減ニーズが広く存在していることが示唆された。