|

|

|

|

|

■本レポートの概要 |

|

|

|

オンラインギフトサービスを通じた幸福度の高い世の中の実現を目指す「ギフトモール オンラインギフト総研」は、近年増加する「ソーシャルギフト」の動向を踏まえ、ソーシャルギフト利用経験者に特化した実態調査を初めて実施いたしました。全国の15歳~59歳の男女、合計2,250人(2024年7月からの1年間にギフト購入経験があり、ソーシャルギフトを贈った・受け取った経験がある人)を対象とした本調査の結果を、今後全16回にわたって順次発表してまいります。 また今回は2023年12月に実施した調査(対象:全国の15歳~59歳の男女、合計2,250人、2023年1月からの1年間にギフト購入経験がある人)と比較分析した結果も合わせて報告します。 |

|

|

|

今回の調査で興味深い現象が浮かび上がりました。従来のギフトの贈り方とは明らかに異なる「親子間のギフトコミュニケーション革命」とも言える変化です。「過去にソーシャルギフトで誰にギフトを贈ったのか」の設問では、全世代平均では38.9%が「母親/父親」という回答になり、母の日、父の日、親への誕生日プレゼントという家族間ギフトの贈り方の上位にソーシャルギフトが利用されていることがわかりました。

さらに、世代別に見るとデジタルネイティブ世代(15~34歳)では実に45.9%が母親・父親へソーシャルギフトを贈っており、親へのプレゼントもソーシャルギフトが一般的に使われている実態がうかがえます。他方、贈った相手として「自分の子ども」は全体平均では40.8%であり、親から子へのプレゼントでもソーシャルギフトの利用が高まっています。世代別に見るとアナログネイティブ世代(45~59歳)では56.3%と15ポイント以上も高い利用経験となっています。デジタルネイティブ世代の子が親にソーシャルギフトを贈り、その親世代がソーシャルギフトを贈るという姿が浮かび上がります。新しい親子間のギフトコミュニケーションの形が生まれていると言えるでしょう。 |

|

ソーシャルギフトはもちろん日常的な感謝の気持ちを伝える手段としても使われていますが、父の日・母の日・親子の誕生日といった特別な日でも、ソーシャルギフトが有力な選択肢として利用されています。 |

|

|

|

この現象について、ギフトモール オンラインギフト総研の小川安英所長は「ソーシャルギフトは10-20代のデジタルネイティブ世代を中心に親しい友人などの間での利用が広がってきたが、この世代が『親』にもソーシャルギフトを贈り始め、結果、その親世代がソーシャルギフトの利用を開始し、『子』へのプレゼントをソーシャルギフトで贈るという新しいギフトコミュニケーションの形が生まれてきていると考えられる」と分析しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ギフトモール オンラインギフト総研 所長 小川 安英 |

|

|

|

1998年リクルート(現リクルートHD)入社。人材、旅行、金融にまたがる幅広い領域に従事したのち、ギフト領域におけるイノベーションを目指し、2020年7月ギフトモールに参画。10兆円の規模を持つギフト市場の中でも特にオンラインギフトの可能性に着目し、利用率の推移や市場動向を分析。総研立ち上げ以降、様々な調査を定期的に実施・発表し、数々のセミナーへの登壇、テレビや新聞、雑誌などメディアへの出演実績を重ねながら、次世代ギフトの形を精力的に探求。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■詳細調査結果 |

|

|

|

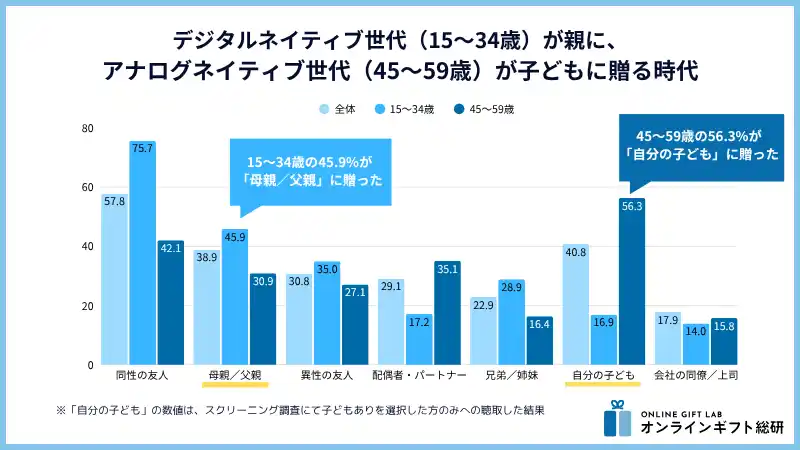

1.【年代別贈り先分析】デジタルネイティブ世代が親に、アナログネイティブ世代が子どもに贈る時代 |

|

|

|

|

|

|

|

ソーシャルギフトの贈り先を年代別に詳しく見ていくと、これまでのギフトの常識を覆すような結果が見えてきました。 |

|

|

|

◆デジタルネイティブ世代(15~34歳):父親・母親への贈り物が主流(45.9%) |

|

この世代にとって、親へのソーシャルギフトはもはや特別なことではありません。実際に話を聞いてみると、「ちょっとした感謝を気軽に伝えたい」「遠く離れて住む親との新しいコミュニケーション手段」として自然に使っている人が多いことがわかりました。電話では少し照れくさい、メールでは味気ない、そんな時にソーシャルギフトという「ちょうどいい」手段を見つけたと言えるでしょう。 |

|

|

|

◆アナログネイティブ世代(45~59歳):自分の子どもへの贈り物が高ポイント(56.3%) |

|

一方、デジタルネイティブ世代とは対象に幼少期は完全にアナログ環境で育ったアナログネイティブ世代でも、子どもへのソーシャルギフトが56.3%と高い数字を示しています。これは想像以上に高い割合で、この世代でも子どもとの新しいコミュニケーション手段として積極的に取り入れていることが分かります。 |

|

特に55~59歳になると62.4%と更に高くなり、「子どもとの距離を縮めたい」「子どもが使っているツールで繋がりたい」という思いが数字に表れているのかもしれません。 |

|

小川所長は「ソーシャルギフトの浸透により、アナログネイティブ世代の親がソーシャルギフトを利用して子に贈るという新しい流れが確実に加わってきている」と指摘しています。 |

|

|

|

|

|

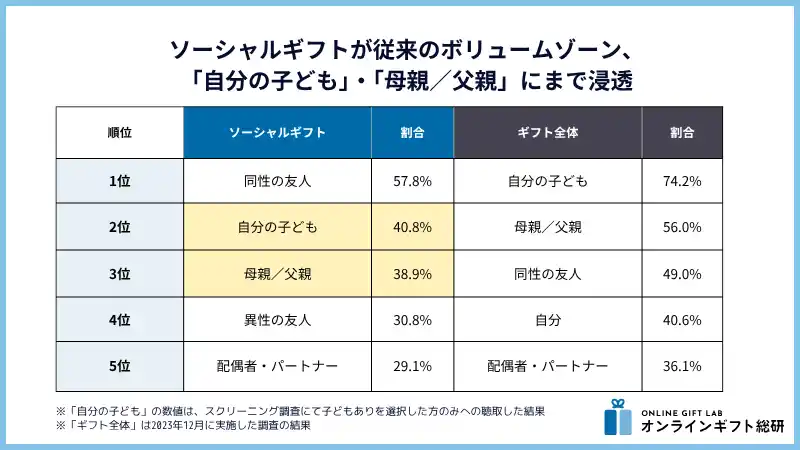

2.【親子間のギフトコミュニケーション革命が進行中】ソーシャルギフトが従来のボリュームゾーンに浸透 |

|

|

|

|

|

|

|

まず全体像を把握するために、ギフト全体(購入場所・贈る方法を問わないすべてのギフト)の贈り先を見てみましょう。1位「自分の子ども(※)」74.2%、2位「母親/父親」56.0%、3位「同性の友人」49.0%という結果で、子ども・親・友人がギフトの3大贈り先となっています。(※対象者は子ども有を選択した方のみ) |

|

一方、ソーシャルギフトを利用して贈った相手に絞って見てみると1位「同性の友人」57.8%、2位「自分の子ども」40.8%、3位「母親/父親」38.9%という順番になりました。 |

|

この結果から、ソーシャルギフトが、もともとは友達同士の気軽なやり取りからスタートしたものの、家族間のギフトコミュニケーションという「カジュアルギフトの本丸」に本格的に浸透してきたと考えられます。これまでソーシャルギフトといえば、「友達同士の気軽なやり取り」「ちょっとしたお礼」「安いもの」というイメージが強かったのですが、今や家族間の大切なコミュニケーションでも普通に使われるようになっています。 |

|

特に注目したいのは「母親/父親」が3位に入っていることです。これは単純に「子どもが親に贈っている」だけではなく、「親から子へ、子から親へ」という双方向のやり取りが生まれていると言えるでしょう。子どもからソーシャルギフトを貰い「こんな便利なものがあるんだ」と知った親が、今度は自分も使ってみる、というパターンが多いと考えられます。 |

|

もはやソーシャルギフトは「ちょっとした気軽なやり取り」という枠を超えて、家族の絆を深める大切なツールになりつつあります。 |

|

小川所長はこの変化について、「従来ギフト(ギフト全体)では贈る相手は子どもの割合が圧倒的に高く、親とは大きな差がありました。でもソーシャルギフトでは親子が双方向でやり取りするコミュニケーション手段として発展しています。離れて住む親子や、あるいは一緒に暮らしている親子でさえ、ソーシャルギフトを通じて日常的に愛情や感謝を表現する、まったく新しい関係性が生まれていると感じます」と話しています。 |

|

|

|

|

|

■今後の展望 |

|

|

|

この「親子間のギフトコミュニケーション革命」は、まだ始まったばかりかもしれません。今後さらに加速していく可能性が高いと考えています。 |

|

|

|

1. |

|

家族間コミュニケーションのさらなる多様化:電話やメールといった従来の手段に加えて、ソーシャルギフトが新しい愛情表現の選択肢としてさらに定着していく |

|

|

2. |

|

世代を超えたさらなるデジタル活用:アナログネイティブ世代が、ギフトをきっかけにデジタルツールをより身近に感じるようになる |

|

|

3. |

|

単価と商品バリエーションの拡大:これまで電子チケットのイメージが強かったソーシャルギフトが、グルメ・スイーツ、ビューティー、ファッションなど、より多様な商品カテゴリで使われるようになる |

|

|

|

|

|

デジタル時代の新しい人間関係のあり方を示すこの現象は、単なる一時的なトレンドではなく、社会全体のギフトコミュニケーションを根本から変える可能性を秘めています。 |

|

|

|

|

|

■FAQ形式でのトピックス整理 |

|

|

|

Q1. ソーシャルギフトの贈り先(贈り相手)ランキングは? |

|

A. ソーシャルギフトの贈り先は1位「同性の友人」57.8%、2位「自分の子ども」40.8%、3位「母親/父親」38.9%となっています。注目すべきは、親子間での利用が非常に活発で、「自分の子ども」と「母親/父親」を合わせると約79.7%(40.8%+38.9%)が親子間のやり取りに使用されている点です。これは従来のギフト全体の傾向とは大きく異なる特徴的な結果です。 |

|

|

|

Q2. ソーシャルギフトって親子間で使われている? 子ども、母親/父親に贈られている? |

|

A. はい、ソーシャルギフトは親子間で非常に活発に使われています。デジタルネイティブ世代(15~34歳)の45.9%が「母親/父親」にソーシャルギフトを贈っており、一方でアナログネイティブ世代(45~59歳)の56.3%が「自分の子ども」に贈っています。これは双方向の親子ギフトコミュニケーションが成立していることを示しており、子どもが親にソーシャルギフトを贈り、その親世代が今度は子どもにソーシャルギフトを贈るという新しいギフト文化が生まれています。 |

|

|

|

Q3. ソーシャルギフトとギフト全体(従来ギフト)での贈り先(贈り相手)の違いは? |

|

A. 従来のギフト全体では1位「自分の子ども」74.2%、2位「母親/父親」56.0%、3位「同性の友人」49.0%という順位でしたが、ソーシャルギフトでは友人が1位(57.8%)に上がり、親子間の数値が接近しています。この変化は、ソーシャルギフトが従来のボリュームゾーンである家族間ギフトに本格的に浸透していることを示しており、単なる友人同士の気軽なやり取りから、家族の大切なコミュニケーションツールへと進化していることがわかります。 |

|

|

|

|

|

<調査概要> |

|

|

|

実施時期:2025年6月 |

|

実施内容:インターネット上のパネルによる調査 |

|

調査主体:株式会社ギフトモール オンラインギフト総研 |

|

回答人数:全国15歳~59歳の男女2,250名(ソーシャルギフトの贈った・受け取った経験がある人) 調査URL:https://giftmall.co.jp/souken/

|

|

※小数点以下の四捨五入により合計100%にならない場合があります。 |

|

※本調査結果をご利用いただく際は、【ギフトモール オンラインギフト総研 調べ】とご明記ください。 |

|

|

|

|

|

|

|

■ギフトモール オンラインギフト総研について |

|

|

|

ギフトモール オンラインギフト総研は、1.新しいギフト文化の兆しの発信 2.今後のギフトのあり方の提起・提言 を主な活動内容として、オンラインギフトサービスを通じた幸福度の高い世の中の実現に貢献するために2021年に発足。 |

|

|

|

自社グループの運営する国内最大級のオンラインギフトサービスにおけるサプライヤーとユーザーそれぞれのデータから把握できる消費トレンドや、定期的に行う独自調査の結果等を踏まえて、オンラインギフト業界の最新の情報の発信を行います。 |

|

オンラインギフト総研 公式サイト:https://giftmall.co.jp/souken/

|

|

|

|

|

|

|

|

■株式会社 ギフトモールについて |

|

|

|

「MAKE MORE SMILES~世界により多くのスマイルを。」をPurpose(存在意義)に、「The World of Giftization~テクノロジー・データの力で世界のすべてをギフトで満たす」をVision(実現したい世界・未来)に掲げ、新たなギフト体験創造に取り組む2014年創業のテクノロジー企業。 |

|

|

|

日本とシンガポールを拠点に、日本・インド・インドネシア等グローバルなギフト・プレゼント市場に向けてテクノロジープラットフォーム事業を推進中。約78万点以上のソーシャルギフト商品、10万点以上のパーソナライズギフト商品を扱う「Giftmall(ギフトモール)」および専属バイヤーによる厳選ギフトを集めた「Anny(アニー)」、お祝いイベント特化レストラン予約サービス「Annyお祝い体験」等を運営。 |

|

|

|

グループの月間訪問ユーザー数は約3,600万人、グループ全体の年間流通額は約200億円を突破し、ギフト特化型のオンラインプラットフォームとして国内最大級の規模を誇る。 |

|

Giftmall(ギフトモール)公式サイト:https://giftmall.co.jp/

|

|

Anny(アニー)公式サイト:https://anny.gift/

|

|

Annyお祝い体験(アニーおいわいたいけん)公式サイト:https://oiwai.anny.gift/

|

|

「従来ギフト(ギフト全体)では贈る相手は子どもの割合が圧倒的に高く、親とは大きな差がありました。でもソーシャルギフトでは親子が双方向でやり取りするコミュニケーション手段として発展しています。離れて住む親子や、あるいは一緒に暮らしている親子でさえ、ソーシャルギフトを通じて日常的に愛情や感謝を表現する、まったく新しい関係性が生まれていると感じます