|

犬の皮膚病治療・行動診療に特化した動物病院、四季の森どうぶつクリニックメディカルスキンケアセンター(本社:〒470-1154 愛知県豊明市 / 医院長・獣医師 平川 将人)は、“人間社会に暮らす動物たちが健やかに暮らせるように” という想いで、日々動物たちと向き合っています。 |

|

この度、当クリニックのSNSフォロワーならびに通院患者にアンケートを実施し、「犬の飼育環境アンケート調査2025※」を実施いたしました。その結果とストレス対策について、獣医師が報告、解説いたします。 |

|

※四季の森どうぶつクリニック調べ(n=134) |

|

|

|

|

|

|

|

【調査概要】 |

|

|

|

目的:飼育環境(室内・屋外)が犬のストレス・問題行動・健康状態に及ぼす影響を調査 |

|

期間:2025年5月24日~6月12日(20日間) |

|

対象:四季の森どうぶつクリニックのSNSフォロワーならびに通院患者 |

|

方法:インターネットリサーチ |

|

有効回答数:134(このうち室内飼育経験のみが80名、過去に屋外飼育経験あり&現在は室内飼育が35名、屋外飼育が11名、屋外(庭)との出入りが自由で寝る時は室内飼育が8名) |

|

|

|

※本集計データを引用する場合は、出所元として、「四季の森どうぶつクリニック メディカルスキンケアセンター調べ」と明記をお願いします。 |

|

|

|

【調査結果サマリー】 |

|

|

|

・室内飼育の犬の方が屋外飼育の犬に比べて、特定のストレスサインや問題行動を示す傾向が強い(Q1) |

|

・飼育環境が犬の問題行動に大きく影響していることが示唆され、特に「舐め癖」については、室内飼育犬の88.6%で見られた(Q2) |

|

・室内・外を自由に行き来できる環境で飼育されている犬は、外に出られない日が続くと犬がストレスを感じやすい(Q3) |

|

・現在、室内飼育をしている回答者への質問では「最初から外で飼う選択肢はなかった」(71.3%)が最も多い理由(Q4) |

|

・現在、屋外飼育をしている回答者からは、「犬は外で暮らした方が健康」(63.6%)という健康面への配慮が最も多く挙げられた(Q5) |

|

・屋外飼育の経験がある回答者の懸念点は、「病気の発見」、「熱中症」が報告された(Q6) |

|

|

|

【調査結果詳細】 |

|

|

|

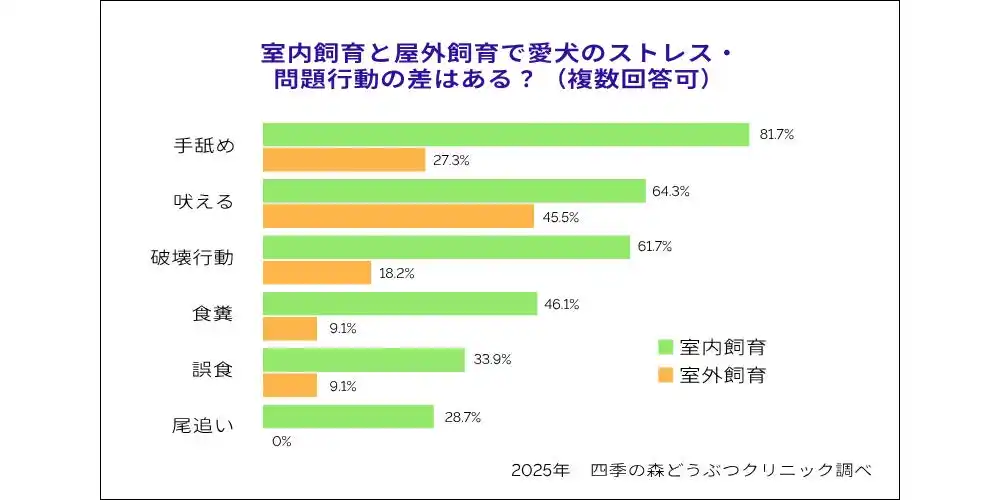

Q1. 室内飼育と屋外飼育で愛犬のストレス・問題行動に差はある? |

|

|

|

|

|

|

|

現在室内飼育をしている115名 に対して、犬のストレスサイン・問題行動として知られる行動のうち見たことがある行動パターンを伺いました。(複数回答可) |

|

「手舐め」(81.7%)が最多でした。次いで、「吠える」(64.3%)、「破壊行動」(61.7%)と続き、その後は「食糞」(46.1%)、「誤食」(33.9%)、「尾追い」(28.7%)といった行動がありました。 |

|

一方、完全屋外飼育をしている11名に同様の質問をしたところ、「吠える」(45.5%)が最多であり、次いで「手舐め」(27.3%)、「破壊行動」(18.2%)「食糞」(9.1%)、「誤食」(9.1%)、「尾追い」(0%)の順でした。 |

|

上記の結果から、室内飼育をしている犬と比べて屋外飼育の犬では、問題行動が明らかに少ない傾向があることが分りました。ただし「吠える」という行動に関しては室内飼育をしている犬がやや多い傾向にあるものの、室内飼育と室外飼育の差はその他の問題行動と比べて小さいものでした。 |

|

|

|

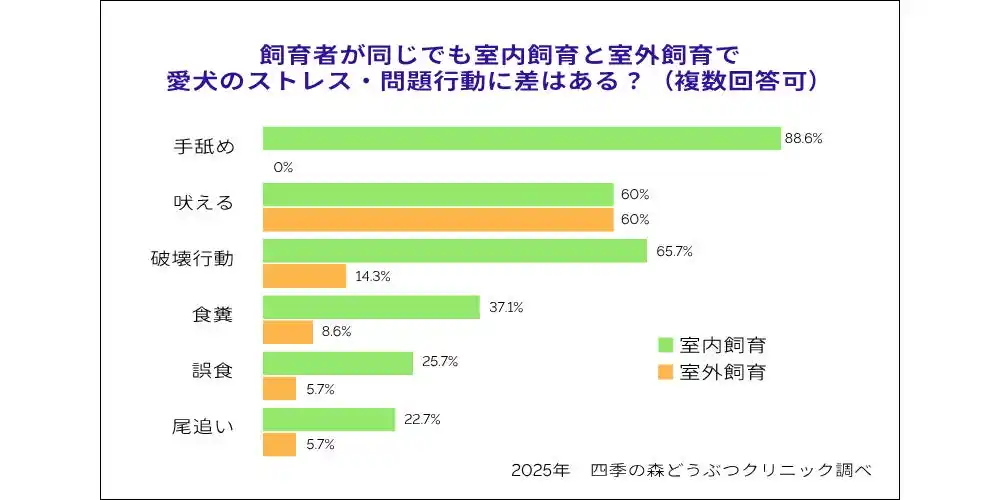

Q2.飼育者が同じでも室内飼育と室外飼育で愛犬のストレス・問題行動に差はある? |

|

|

|

|

|

|

|

続いて、過去に屋外飼育経験あり&現在は室内飼育をしている35名に対して、同じ飼育者による「過去に屋外飼育をしていた犬(以降屋外と表記)」と「現在室内飼育をしている犬(以降室内と表記)」それぞれの行動パターンについて伺いました。(複数回答可) |

|

問題行動として多く指摘された「舐め癖」については室内88.6%に対し、屋外では0%と顕著な差が見られました。さらに「破壊行動」は室内では65.7%、屋外では14.3%、「食糞」は室内37.1%、屋外では8.6%、「誤飲」は室内25.7%、屋外では5.7%、「尾追い行動」も室内22.7%、屋外では5.7%と差がありました。ただし「吠える」に関しては室内/屋外どちらも60.0%で同じ割合でした。 |

|

同じ飼育者の評価視点において、飼育環境によってほとんどの犬の行動に明らかな差が認められ、屋外飼育の犬の方が問題行動は少ないことが分かりました。 |

|

|

|

Q3.自由に外に出ることができないことが犬のストレスになるか? |

|

|

|

日中は室内・屋外(庭)との出入りが自由(夜寝る時は室内)な環境で飼育をしている8名に対して、外に出られない日の犬のストレスと問題行動を伺いました。 |

|

「ストレスが溜まる」(75.0%)が最多でした。次いで「どちらでもない」(12.5%)と「ストレスは溜まらない」(12.5%)が同数の回答でした。 |

|

このうちストレスが溜まるまたはどちらでもないと回答した7名に対して、どのような行動が増えるのか伺いました。 |

|

「なんとなくイライラする(怒りっぽくなる)」(57.1%)が最も多く、「体を舐める」(42.9%)、「部屋の中のものを壊す」(28.6%)、「尻尾を追う」(14.3%)と続きました。 |

|

屋外と室内の行き来が自由な環境で飼育されている犬では、外に出られないことでストレスサインとして知られる「体を舐める」「破壊行動」「尾追い行動」が増え、室内環境が長くなるとストレスを感じることが分かりました。 |

|

|

|

Q4.室内飼育をする理由は? |

|

|

|

現在室内飼育をしている115名(過去に屋外飼育の経験あり&現在は室内飼育の人も含む)に対して、室内飼育をする理由について伺いました(複数回答可)。 |

|

「最初から外で飼う選択肢はなかった」(71.3%)が最多でした。次いで「暑さや熱中症対策」(70.0%)、「冬は寒くてかわいそう」(47.0%)と続き、その後は「毒物や連れ去りなどのリスク回避のため」(45.2%)、「家族の一員だから」(44.3%)、「室内の方が健康管理ができる」35.7%、「きれいを保てる」(33.9%)などの理由が挙げられました。 |

|

この結果から、室内飼育をする理由としては犬を飼育する文化・価値観による考え方が大きく、室内飼育をする具体的な要因としては、暑さ寒さ対策と危機管理であることが分かりました。 |

|

|

|

Q5.室内飼育をしない理由は? |

|

|

|

現在屋外飼育をしている11名に対して室内飼育しない理由を伺いました。(複数回答可) |

|

「犬は外で暮らした方が健康」(63.6%)が最多です。次いで、「そもそも犬は外で暮らすもの」(45.5%)、「ストレス発散になる」(36.3%)、「室内で飼育したいが事情があって室内では飼えない」(27.3%)という回答でした。 |

|

室内飼育を選んだ人と同じように文化・価値観による考え方の他、健康管理上の理由から屋外飼育を選択する人が多く見られることが分かりました。 |

|

|

|

Q6.屋外飼育の犬で不安視されている健康管理については問題? |

|

|

|

屋外飼育の経験がある54名(完全屋外飼育11名、屋外(庭)との出入りが自由で寝る時は室内飼育8名、過去に屋外飼育経験あり&現在は室内飼育35名)に対して健康面について伺いました。(複数回答可) |

|

「病気の発見が遅れた」が10名(21.7%)、「熱中症による入院」が1名(1.9%)、「寒さによる体調不良」は0名(0%)でした。 |

|

室内飼育を選択する人の多くが不安視している病気の発見の遅れと熱中症が実際にありましたが、寒さによる健康への悪影響はありませんでした。 |

|

|

|

【獣医師平川将人からのメッセージ】 |

|

|

|

今回は近年の飼育環境の変化が犬のストレス・問題行動に影響があるのではないかと仮説をたて、飼育環境ごとにアンケート調査を行いました。室内飼育が増えた理由の一つである熱中症対策や病気の早期発見については、事前の予測通り屋外飼育において課題があることが調査結果でも明らかになりました。興味深かったのは室内飼育のデメリットです。屋外飼育のデメリットは以前から広く知られていることでしたが、室内飼育のデメリットはほとんど知られていません。

しかし今回の調査結果から室内飼育の犬の方がストレスと問題行動が多く、室内飼育が犬の行動に大きな影響を与えていることがわかりました。実際に当院には行動異常で受診されるケースも多いのですが、庭がない環境・散歩が少ない飼育環境ほど行動異常が多く起きています。 |

|

|

|

当院が今回アンケート調査をした目的は犬のストレス緩和のために屋外飼育を推奨するためではありません。ペットを家族の一員と考えるようになったこの時代に、夏の暑さ対策や病気の早期発見の課題や、都市部の住宅事情からも屋外飼育の推奨は現実的ではないためです。重要なことは今まで指摘されることがなかった室内飼育のデメリット、そして屋外飼育のメリットを飼育者が適正に理解し、対策をとることだと考えています。 |

|

犬へのストレス対策として大事なことは刺激、脳は刺激が少ないとストレスを感じることが知られており、適度な刺激が脳を健康に保つことが知られています。この刺激を最も自然に取り入れる環境が屋外、屋外であれば家族だけでなく近所の人、散歩している犬もいれば犬以外の猫・鳥・昆虫など様々な生物の動きを見ることができます。風が吹けば新しい匂いが犬の嗅覚を刺激してくれます。

また縄張り意識が高い生物のため、テリトリー内への第3者の侵入への警戒心も脳を活発にさせることが期待できます。そのためもし庭があれば、積極的に庭を使っていくことを第一にお勧めします。囲われていないなど脱走対策ができない環境であれば、リードなどでつなぐ選択肢もあります。夏の暑さが不安視されるため対策は必要ですが、大きな影ができるような工夫をしたり、特別暑い日や日差しの強い時間帯を避けていれば熱中症になる可能性は低いと考えています。 |

|

もし庭がなければ「バルコニー」も有効利用できます。バルコニーには広さがなかったり、人や生物の気配は少ないこともあるのですが、音や匂いなどの刺激は十分にあります。バルコニーの利用が難しい場合は、こまめな散歩が有効でしょう。一般的にはしっかり距離を歩くとストレス発散になると思われていますが、短時間でも脳のリフレッシュには大きく役立つと考えています。 |

|

外を歩くのが苦手な犬であれば、抱っこやカートでの散歩や公園での滞在などもお勧めです。運動による肉体疲労があった方がストレス発散になりと考えていますが、脳に情報の刺激を送ることも脳の健康に役立つでしょう。 |

|

|

|

ペットが家族になる過程においては目に見えるメリットだけが先に認知される傾向がありますが、目に見えないデメリットが健康に大きな影響を与えているかもしれないことにも注目していく必要があります。当院はこれからも実際の診療で得られた経験を生かして、犬と人とのよりよい健康管理に役立つ情報を発信していきたいと考えています。 |

|