|

|

|

|

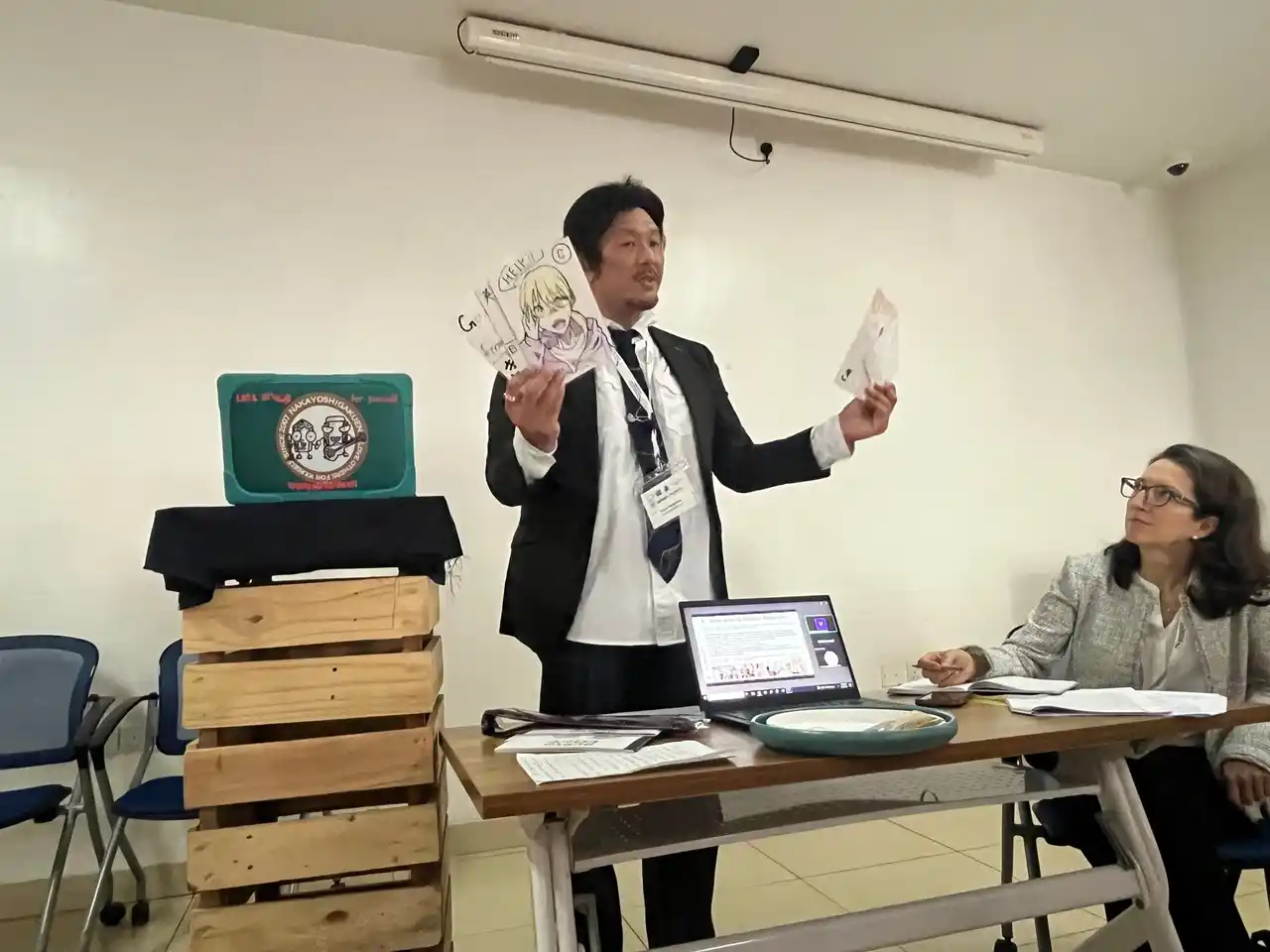

国際連合ACUNS学術会議@ケニア・ナイロビに参加するなかよし学園代表、事務局長 |

|

|

|

|

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト(所在地:千葉県松戸市、代表:中村雄一)は、2025年6月23日から25日にケニア・ナイロビで開催された国際連合ACUNS(Academic Council on the United Nations System)学術会議に登壇し、アフリカ・南スーダンにおける教育を基盤とした平和構築の取り組みについてスピーチを行いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ACUNS会議場にて@国際連合ケニア |

|

|

|

日本の町内会NPOが世界へ |

|

|

|

なかよし学園は2013年に海外活動を開始。2019年にNPO法人なかよし学園プロジェクトを設立し国内外での活動を精力的に行ってきました。 |

|

2023年のイギリスWindsor城で行われた国際会議をきっかけに国際社会での評価をいただき2024年には国際連合経済社会理事会、ACUNSをはじめ6回の国際連合スピーチを行っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■ 紛争地での「教育×平和」の可能性を国際社会へ |

|

|

|

なかよし学園は、紛争や災害によって教育機会を奪われた子どもたちに対し、「学ぶことが、生きる力となる社会をつくる」ことを理念に活動している国際NGOです。今回のスピーチでは、以下のような独自の支援モデルを紹介しました。 |

|

|

|

火山災害被災地域での防災学校の設立

|

|

🍚 ふりかけご飯を使った学校給食支援

|

|

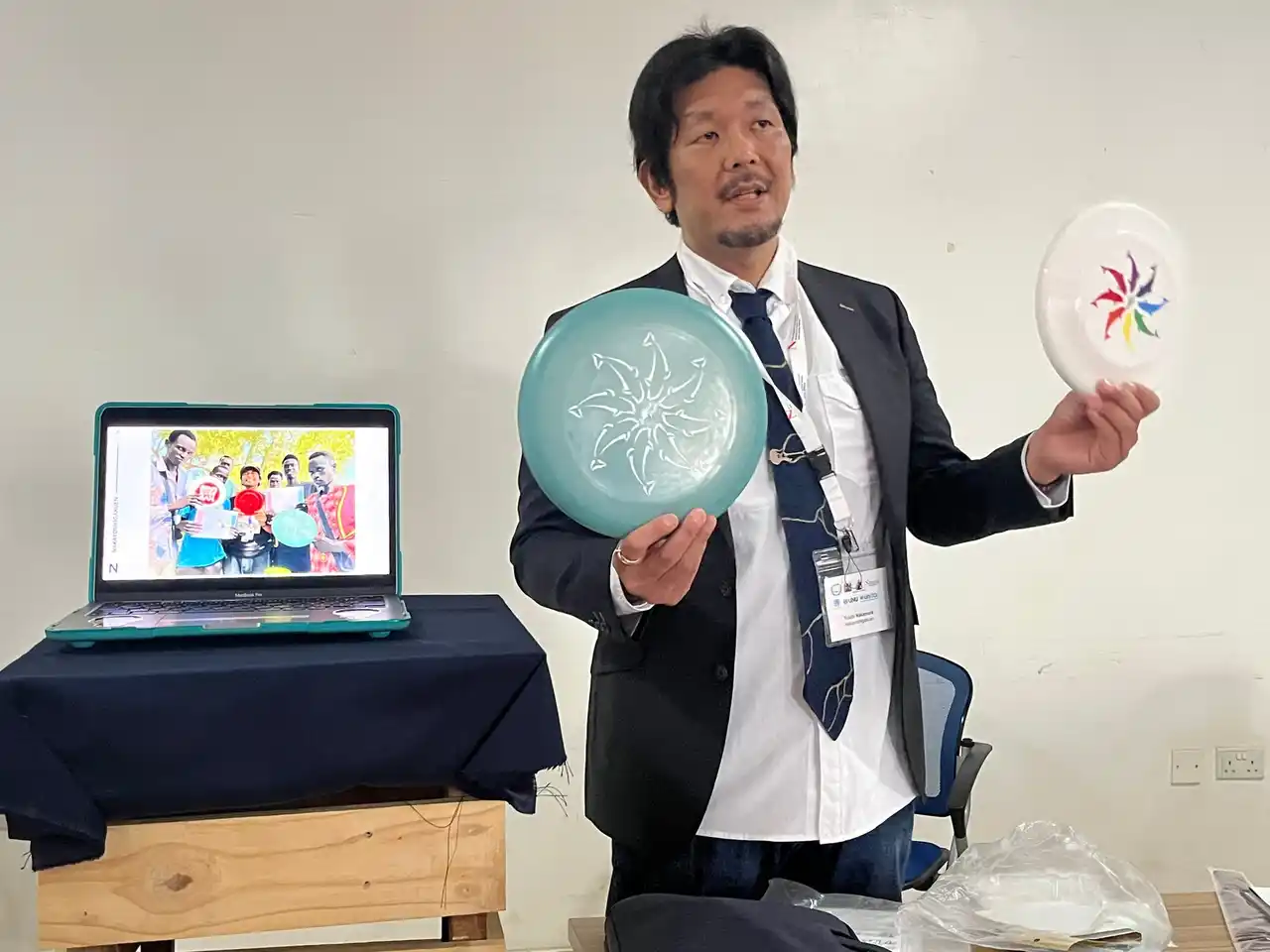

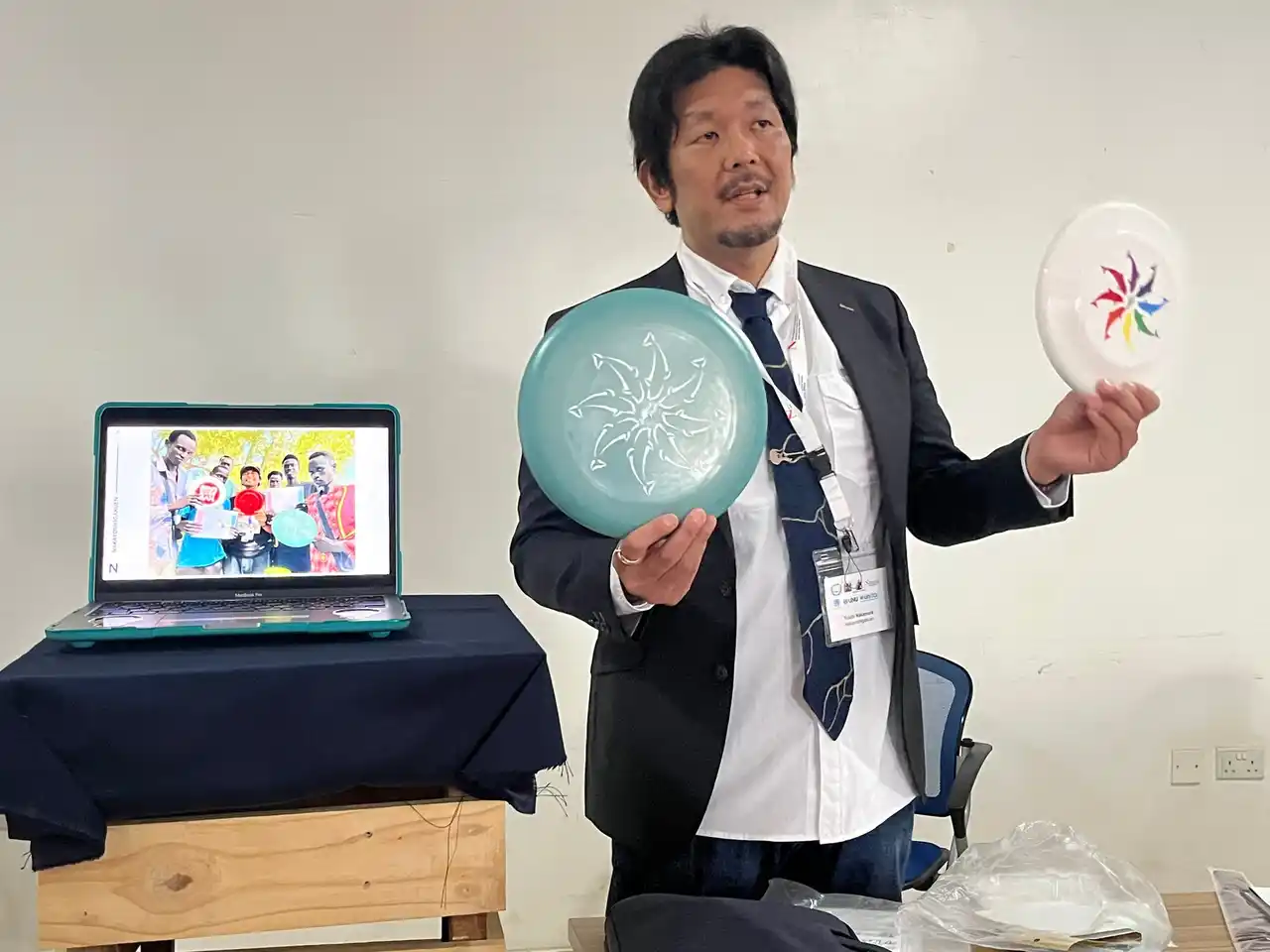

🥏 海洋プラスチックを活用したアルティメットスポーツ教育

|

|

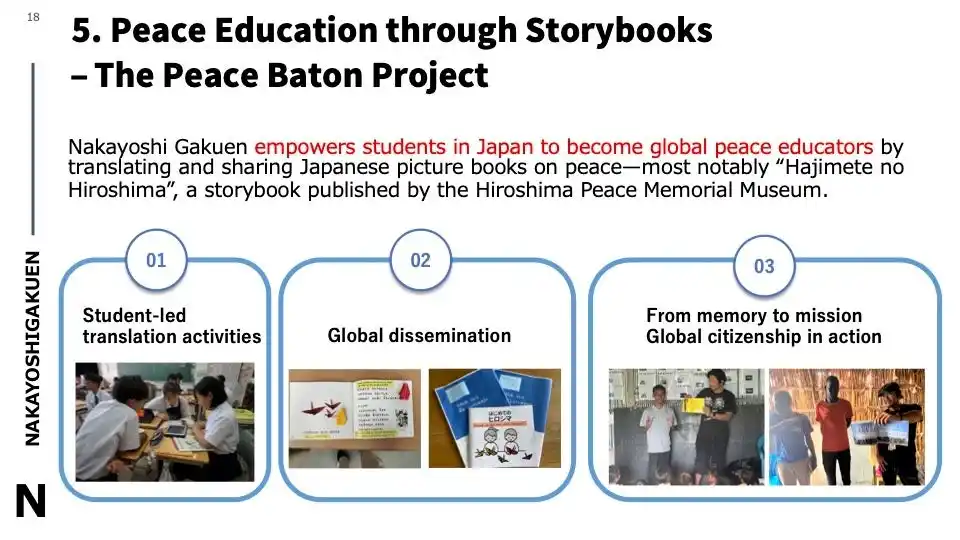

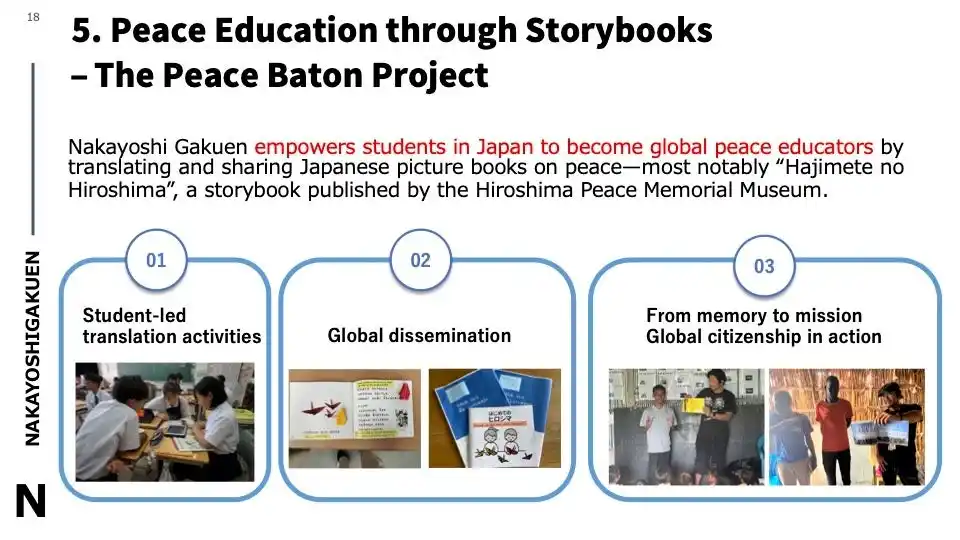

📖 広島発の平和絵本を活用したグローバル平和教育(ピースバトンプロジェクト)

|

|

🧼 子ども用リストバンドを活用した防災・避難支援

|

|

|

|

このような草の根からのアプローチは、国連WFPやUNHCR、WHOとも連携しながら、教育・食・衛生・防災・雇用の多層的支援へと発展しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

国連会議参加者に説明をする中村雄一代表 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■ 子どもたちが国境を越えて「平和の担い手」に |

|

|

|

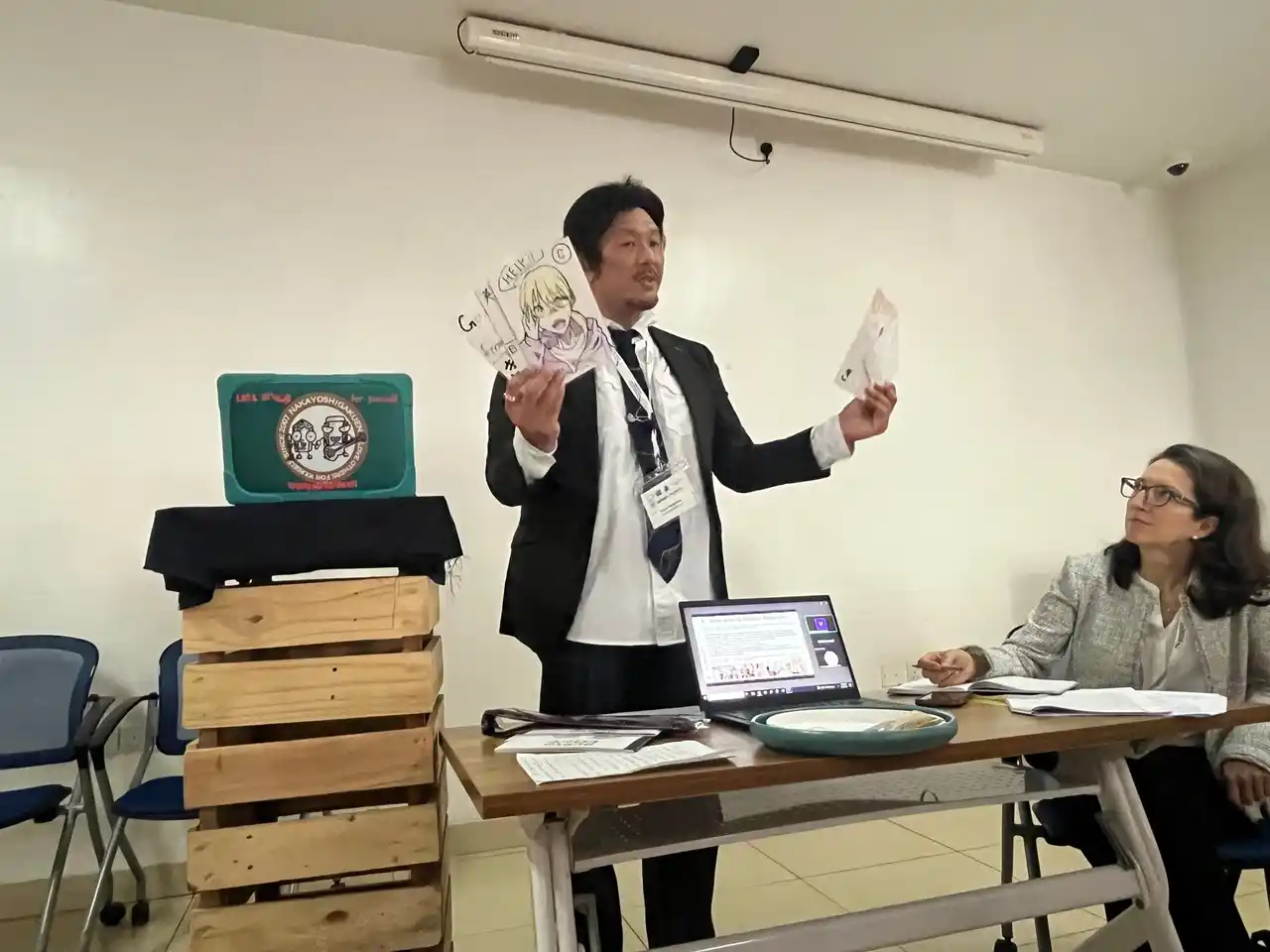

今回注目されたのは、日本の子どもたちが翻訳したヒロシマの平和絵本『はじめてのヒロシマ』を、南スーダンやコンゴ民主共和国などの教室で使用する「ピースバトンプロジェクト」です。 |

|

|

|

|

|

|

[ACUNS発表資料] |

|

|

|

“戦争を知らない子どもたちが、戦争を知る子どもたちに平和を伝える”

― この活動は、教育が単なる知識の伝達ではなく、命と尊厳を守るツールであることを示しています。なかよし学園が活動する国の多くは戦争や紛争リスクを抱えており、言葉としての「ヒロシマナガサキ」は知っていてもその意味や日本が戦後どのような復興を果たしたのかは知らず、多くの人が興味を持っています。現地のニーズに応え、日本の戦後の復興を教育として伝えると共に、翻訳作業を行う日本人の生徒児童たちも改めて日本の歴史と向き合い、自国の歴史と平和への道のりを他者に説明するという双方向の平和学習を実現しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ケニアでの平和授業 |

|

|

|

|

|

|

南スーダンでの平和授業 |

|

|

|

|

|

戦後80年の日本が、戦後間も無い国々にできること。なかよし学園では日本の質の高いサービスや商品を「教材」とすることで質の高い教育を世界中のすべての人へ届ける活動を行っています。 |

|

|

|

|

|

|

「はじめてのヒロシマ」を使ってなかよし学園の取り組みを紹介する中村里英事務局長 |

|

|

|

|

|

|

|

|

世界の舞台で、草の根の声を政策へ ー名古屋の防災カルタを世界へー |

|

|

|

今回のACUNS登壇では、私たちの活動が単なる「支援」ではなく、教育を通じた持続可能な地域再建モデルであることを強調しました。また、草の根の現場から得たデータや声を国際社会に届け、政策提言へとつなげることの重要性も訴えました。 |

|

|

|

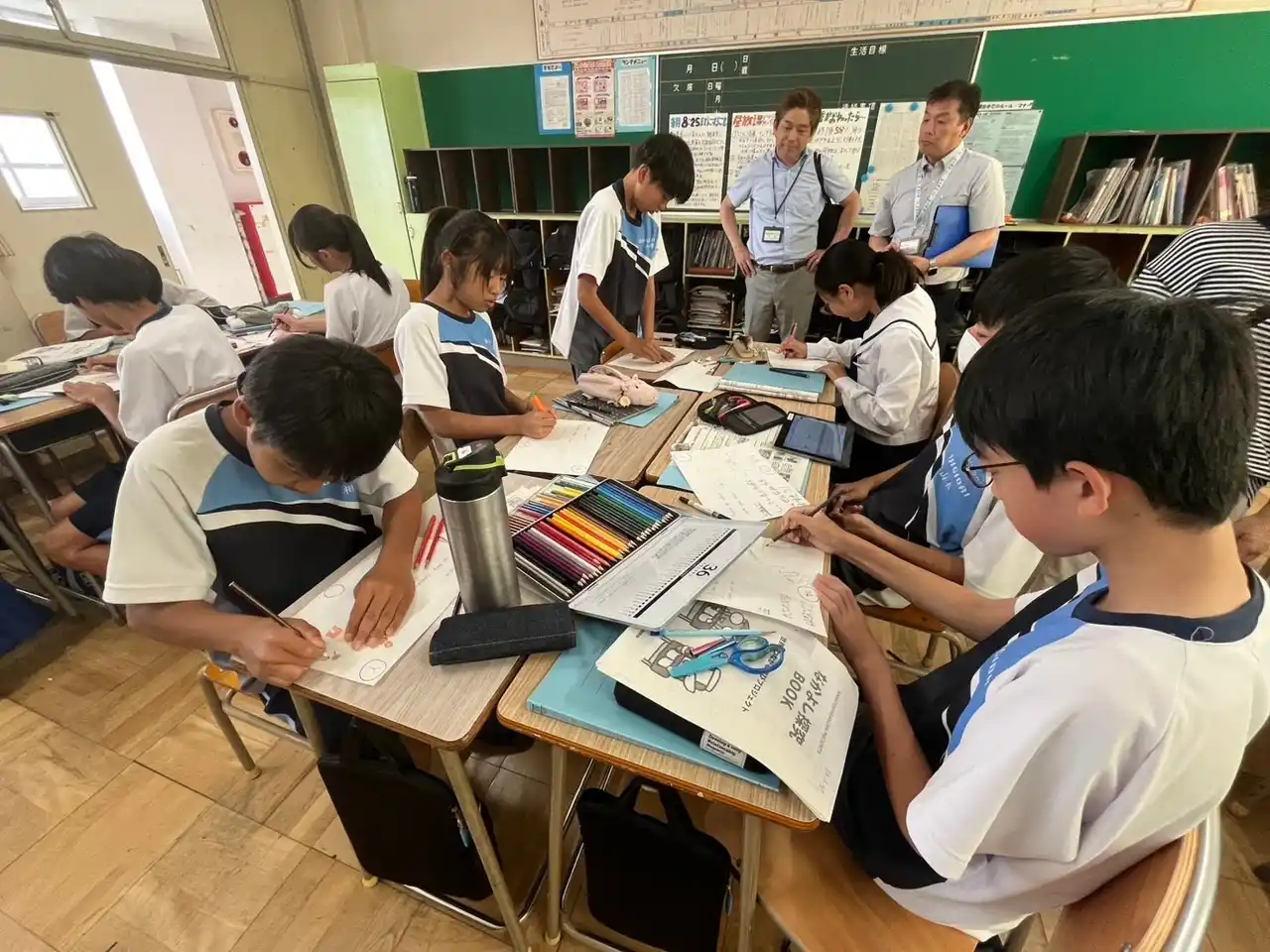

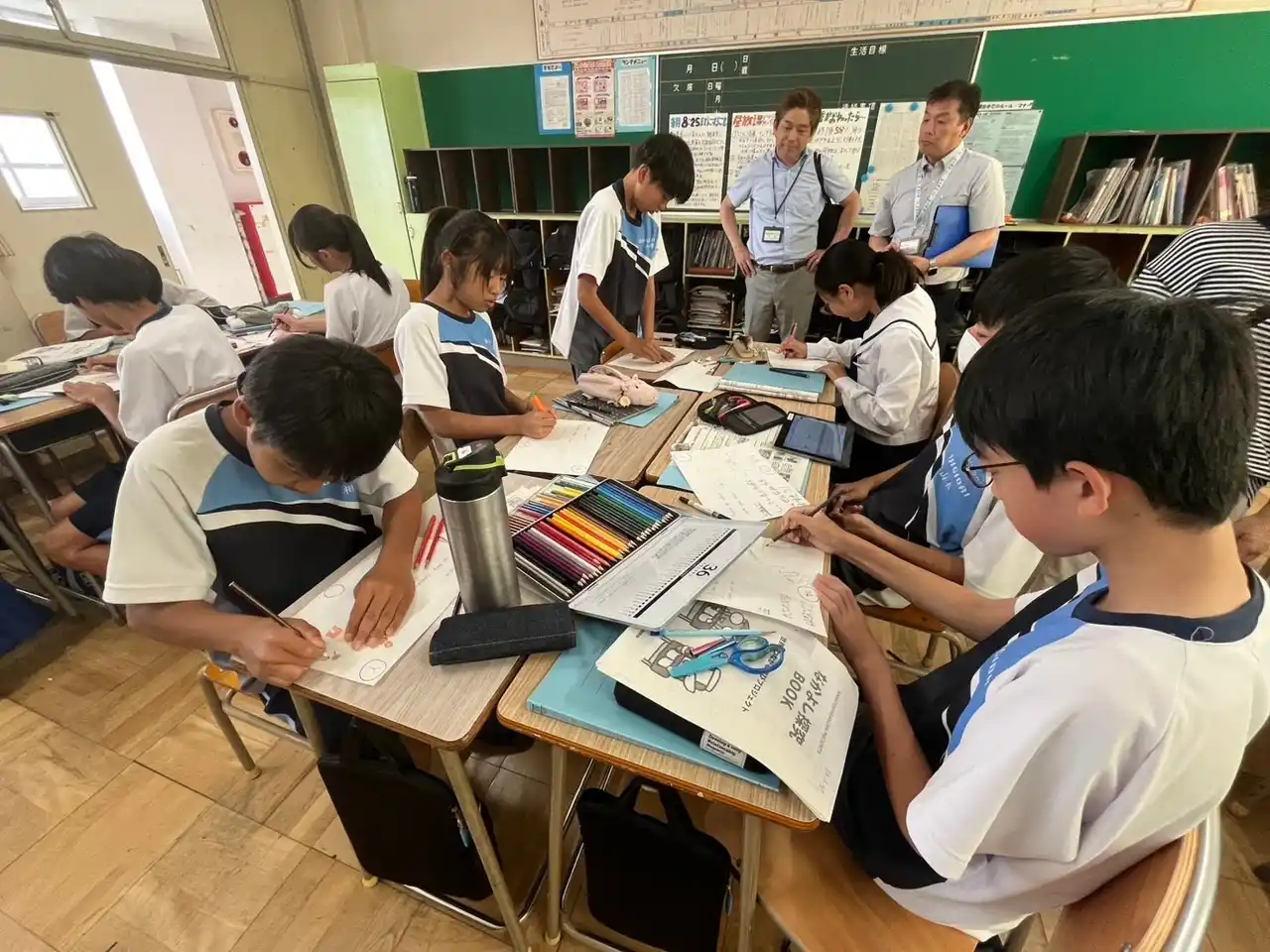

特に今回は、日本の中学生が取り組んだ防災教育の成果として、名古屋市立扇台中学校の生徒たちがなかよし学園のグローバル探究授業の一環で制作した「防災カルタ」を紹介しました。このカルタは、防災大国・日本が培ってきた知恵や行動指針を、中学生自身の言葉で詠んだもので、遊びながら防災意識を高めることができる教材です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

防災カルタを作成する名古屋の中学生 |

|

|

|

|

|

|

それぞれが1枚のカルタを作成し日本の防災を教えます |

|

|

|

|

|

私たちはこの「防災カルタ」を、南スーダンや東ティモール、コンゴ民主共和国など、災害や紛争のリスクが高い地域でも実践的な防災教育ツールとして活用しています。まさに日本の教室から世界の現場へ――子どもたちの創意と想像力が、命を守る教育に生かされています。 |

|

このように、現場発の草の根の学びや成果を、国際政策の議論の場に持ち込み、教育の価値を再認識してもらうこと。それが私たちの使命であり、今回の登壇が果たした重要な役割でもあります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

国連ACUNSでも防災カルタを発表 |

|

|

|

|

|

|

防災カルタを使った防災授業風景 |

|

|

|

|

|

今後の展望・取り組み |

|

|

|

今後、なかよし学園プロジェクトは、「教育を通じた国際平和モデル」の実装と発信をさらに強化していきます。その一環として、これまで蓄積してきたノウハウを活かし、以下のような国内外での取り組みを展開してまいります。 |

|

|

|

まず、中東・シリアにおいては、アレッポ大学と連携し、戦後の復興支援としての教育活動を開始予定です。教育は支援の“最後”ではなく“最初”であるという理念のもと、授業を通じて失われた希望と尊厳を取り戻すことを目指します。 |

|

アフリカ地域では、これまで活動を展開してきた南スーダン、ルワンダ、コンゴ民主共和国において、教育支援・平和教育・職業訓練・食糧支援などを組み合わせた包括的支援モデルを深化させ、地域の安定と自立を促進していきます。 |

|

また国内では、2025年度より経済産業省「探究・校務改革支援補助金」採択事業のもと、全国の学校と連携してグローバル探究授業の支援を本格化させています。すでに名古屋市立扇台中学校をはじめとする複数の教育機関で、防災教育・平和教育・国際協力をテーマとした実践的な学びがスタートしています。 |

|

|

|

私たちは、こうした教育活動を通じて、日本と世界をつなぐ架け橋となり、未来の担い手である子どもたちが国境や文化を越えて共に学び合える社会の実現を目指しています。今後も、草の根の声を政策へ、そして教室から世界へと届けるグローバルな平和教育ネットワークの構築に努めてまいります。 |

|

|

|

|

|

なかよし学園代表コメント |

|

|

|

|

|

|

なかよし学園プロジェクト中村雄一代表 |

|

|

|

[NPO法人なかよしがくえんプロジェクト/代表 中村雄一] |

|

|

|

「世界のどこに生まれても、学ぶことができ、夢を見ることができる社会をつくりたい」 |

|

|

|

今回のACUNS学術会議での登壇は、私たちの活動が“支援する側”と“される側”という構図を越えて、子どもたちが国境を越えて学び合い、平和をつくる存在になりうることを示す大きな機会となりました。 |

|

特に、日本の中学生が創った「防災カルタ」や、広島の記憶を継ぐ「ピースバトンプロジェクト」など、子どもたち自身が考え、動き、世界に届ける取り組みが注目されました。教育は、命を守り、社会を変える力があります。 |

|

教室の中の学びを、世界の課題解決につなげる。それが、私たちの目指す“教育による平和構築”です。今後も、日本と世界をつなぐ架け橋として、子どもたちの声を希望に変える活動を続けてまいります。 |

|

|

|

|

|

【団体概要】 |

|

|

団体名: 特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

代表者: 中村雄一

活動地域: 南スーダン、東ティモール、コンゴ民主共和国、カンボジアなど10か国

設立: 2019年(活動開始は2007年)

URL: http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html

公式SNS:

X(旧Twitter):@nakayoshigakuen

Instagram:nakayoshigakuen |

|