|

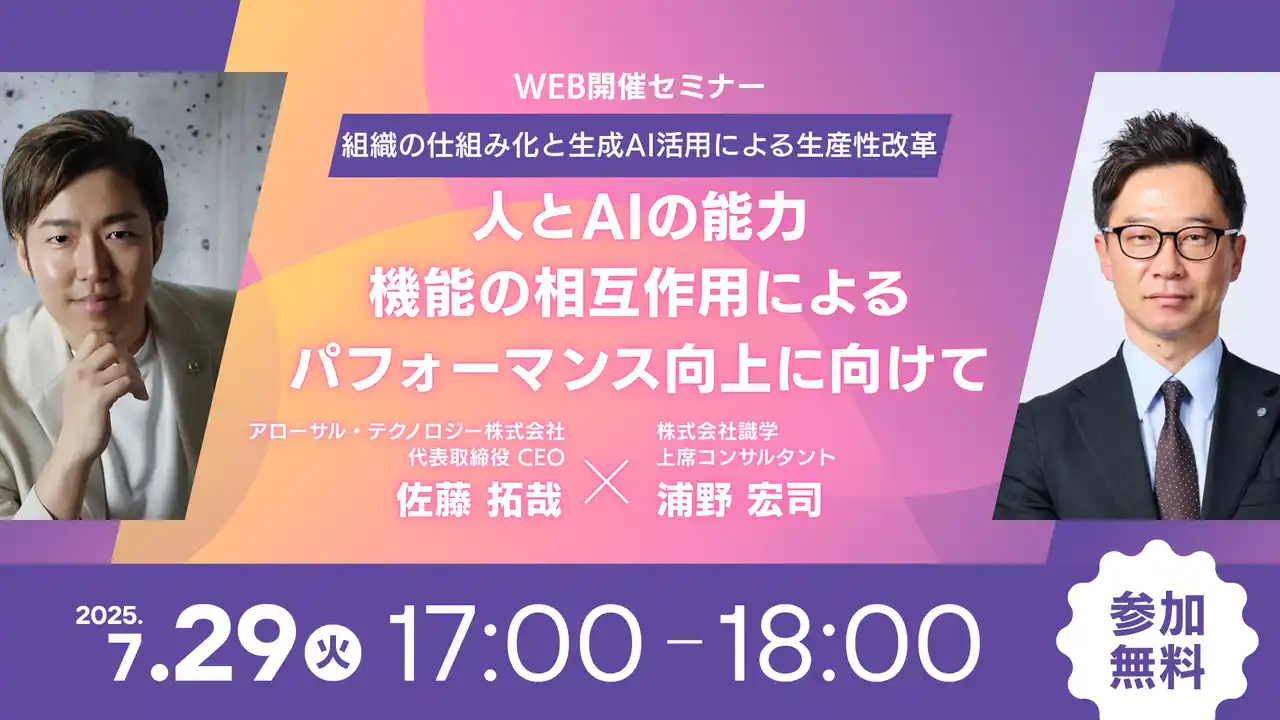

変化が遅れている現場に焦りを感じる中間管理職向け無料ウェビナーに当社代表の登壇が決定

|

|

|

|

|

|

|

AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:佐藤拓哉)の代表取締役CEO・佐藤拓哉が、2025年7月29日(火)株式会社識学主催の無料Webセミナー「組織の仕組み化と生成AI活用による生産性改革」に登壇いたします。 |

|

労働人口の減少が加速し、「少数精鋭で成果を出す組織づくり」はもはや避けて通れないテーマとなっています。 |

|

本セミナーでは、“集中力を最大化する組織設計”と“生成AIによる業務革新”の2つの視点から、パフォーマンスを飛躍的に高める手法を徹底解説します。 |

|

|

|

|

|

【セミナー概要】 |

|

|

イベント名: 「組織の仕組み化と生成AI活用による生産性改革」

日時: 2025年7月29日(火) 17:00~ 18:00

形式: オンライン(Bizibl)

費用: 無料

主催: 株式会社識学

|

|

|

|

|

|

|

|

概要: |

|

日本の生産性向上が急務となる中、本セミナーでは「人」と「AI」それぞれの特性を活かし、業務効率を最大化する具体的手法をお伝えします。 |

|

前半は識学社が登壇し、組織内の意識構造を整理しながら、ルールや役割を明確に定義することで属人化を防ぎ、仕組みで動く組織をつくる方法を解説。 |

|

後半は当社代表・佐藤が、生成AIの特徴や可能性を踏まえた業務への活用法と、その実践による成果を紹介します。 |

|

明日からのマネジメントや業務改善に直結する内容をお届けします。 |

|

|

|

こんな方におすすめ: |

|

|

|

• |

|

一人当たりの生産性を向上させ、収益力を引き上げたいと考える経営者 |

|

|

• |

|

部下の集中力を最大化させ、目指すべき方向性に導きたいと考える経営者・中間管理職 |

|

|

• |

|

AI活用により仕事の進め方を改革し、生産性向上とともに労働環境の良化を果たしたいと考える経営者・IT導入責任者 |

|

|

|

|

|

上記以外でも、生成AI活用・導入にご興味がある方はぜひご参加ください。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【登壇者情報】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

佐藤 拓哉(アローサル・テクノロジー株式会社 代表取締役CEO) |

|

|

|

一部上場SIerにてプロジェクトマネジャー、システムエンジニアとして5年弱従事。エンジニアリングの経験とグローバルに世界で挑戦するため、2013年9月アローサル・テクノロジー株式会社を創業。ベトナム、バングラデシュのオフショア地域にてWeb/AI事業グレーション事業を推進し、システムやAIを活用した事業開発のスペシャリストである。 |

|

|

|

【アローサル・テクノロジー株式会社について】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アローサル・テクノロジー株式会社(AROUSAL Tech.)は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入/推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX/AXを支援しています。 |

|

2013年の創業以来、人工知能(AI)技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、10,000名を超える方々に研修を提供しています。 |

|

|

|

【会社概要】 |

|

|

|

社名: アローサル・テクノロジー株式会社 |

|

代表: 代表取締役社長 佐藤 拓哉 |

|

本社所在地: 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F |

|

URL: https://www.arousal-tech.com/

|

|

自社メディア: https://wa2.ai?utm_source=pr

|

|

設立年: 2013年9月 |

|

資本金: 1億円(準備金含む) |

|

従業員数: 35名(業務委託・アルバイト含む)(2025年3月現在) |

|

事業内容: AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信 |

|

|

|

|

|

【報道関係者からのお問い合わせ先】 |

|

|

|

アローサル・テクノロジー株式会社 広報・PR担当 村上 |

|

TEL:03-4400-1287 |

|

E-mail:pr-marketing@arousal-tech.com |

|

|

|

AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:佐藤拓哉)の代表取締役CEO・佐藤拓哉が、2025年7月29日(火)株式会社識学主催の無料Webセミナー「組織の仕組み化と生成AI活用による生産性改革」に登壇いたします。

労働人口の減少が加速し、「少数精鋭で成果を出す組織づくり」はもはや避けて通れないテーマとなっています。

本セミナーでは、“集中力を最大化する組織設計”と“生成AIによる業務革新”の2つの視点から、パフォーマンスを飛躍的に高める手法を徹底解説します。