|

|

|

|

|

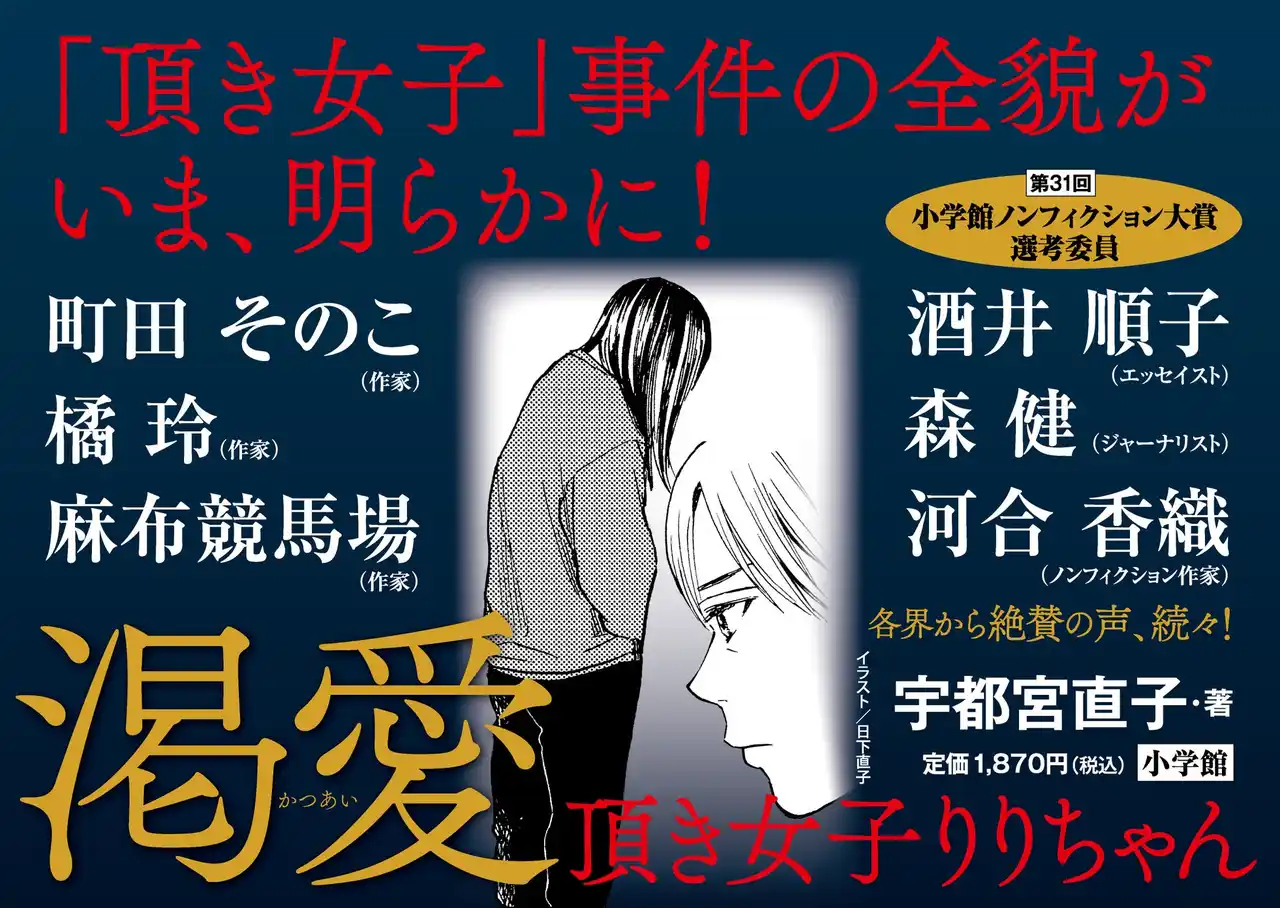

町田そのこ、橘玲、麻布競馬場、大絶賛! |

|

「頂き女子」を熱意と情動で描き出す全力ノンフィクション |

|

|

|

第31回小学館ノンフィクション大賞受賞作、『渇愛 頂き女子りりちゃん』(宇都宮直子・著)を本日、2025年7月10日、小学館より刊行いたします。 |

|

|

|

本書は男性たちから総額約1億5千万円を騙し取り、逮捕された「頂き女子りりちゃん」に、女性記者が接見・裁判傍聴・関係者取材によって迫ったノンフィクション作品です。 |

|

|

|

ターゲットとする年上の男性を「おぢ」と、彼らから金銭を詐取することを「頂き」と名付けたキャッチ―さや、その手法を「魔法のマニュアル」として販売していたこと、だまし取った金をすべて歌舞伎町のホストクラブに勤務するホストにつぎ込んでいたこと、アッシュブロンドに染め上げたボブヘアに、ピンクを基調としたファッション――様々なエピソードや特異なキャラクターによって、逮捕から裁判、そして実刑判決まで立ち振る舞いや言動が注目を浴びた話題の事件を全力で読み解いた1冊です。 |

|

|

|

|

|

誰も知らない、わたしだけの物語」 |

|

「りりちゃん」は数年前、SNSにポツリと投稿していたことがある。「頂き女子」としてホストクラブで豪遊する姿や、大量の札束の画像がアップされる中で、その呟きだけがなにか、非常に異質に感じられ、当時の私に強烈な印象を残していた。

|

|

・・・・・ |

|

都心の大型書店に行き、「渡邊被告はどんな本を読んだら気がまぎれるだろうか」と、各階を回り、彼女が喜びそうな書籍を探す。(中略)つまり、渡邊被告とのやりとりは、私にとって記者生活20年の信条に反することだった。しかしこの時はそのことに、自分ではまったく気が付かなかった。 |

|

――本文より |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

著者の宇都宮直子氏は週刊誌で20年以上事件・芸能記者として活動しながら、歌舞伎町に住み込んで「ホス狂い」を取材してきた女性記者。 |

“りりちゃん” との面会や手紙のやりとりを重ね、裁判を傍聴するうちに、少しずつ心の距離が縮まり、記者でありながら共鳴する瞬間も。「彼女の罪がわからない」と逡巡しつつ家族や被害者、「りりヲタ」を名乗り、彼女をフォローしていた女性たち、支援を申し出た関係者などに取材を重ね、深く、事件の核に迫ろうとする著者の姿に心揺さぶられること間違いありません。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■推薦コメント |

|

|

|

・彼女が奪う側に戻らない道を考える。読んでいるときも、読み終えたいまも。 |

|

――町田そのこ(作家) |

|

|

|

・すべてウソで塗り固められた詐欺師 家族や社会から傷つけられた犠牲者 |

|

彼女はいったい何者なのか? |

|

――橘玲氏(作家) |

|

|

|

・ページをめくるたび、事件にまつわる単純な理解は崩れてゆき、複雑性の荒野に放り出されるような感覚に戦慄した。歌舞伎町の闇、現代の闇とかいう浅はかな言葉では済まされない。「りりちゃん」はまだ終わっていない。 |

|

――麻布競馬場(作家) |

|

|

|

|

|

■「第31回小学館ノンフィクション大賞」選考委員コメント |

|

|

|

・りりちゃんの孤独、そして騙された男性の孤独に迫るうちに、著者もりりちゃんに惹かれていく様子がスリリング。都会の孤独や過剰な推し活、犯罪が持つ吸引力など、現代ならではの問題が浮かびあがってくる。 |

|

――酒井順子(エッセイスト) |

|

|

|

・今日的なテーマと高い熱量。とくに拘置所のある名古屋に部屋を借りてまで被告人への面会取材を重ねる熱量は異様。作品としての力がある。 |

|

――森健(ジャーナリスト) |

|

|

|

・書き手の冷静な視点とパッションの両者がある。渡邊被告がなぜ“りりちゃん”になったかに |

|

迫るうちに著者自身もまた“りりちゃん”という沼に陥り、客観的な視点を失っていく心の軌跡が描かれているのが興味深い。 |

|

――河合香織(ノンフィクション作家) |

|

|

|

|

|

|

|

■著者紹介:宇都宮 直子(ウツノミヤ ナオコ) |

|

|

|

|

|

|

1977年3月27日生まれ。多摩美術大学美術学部卒業後、出版社勤務などを経て、フリーランス記者に。「女性セブン」「週刊ポスト」などで事件や芸能スクープを中心に取材を行う。著書に「ホス狂い」(小学館新書)がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■書誌情報 |

|

|

|

タイトル: 渇愛 頂き女子りりちゃん |

|

著者: 宇都宮 直子 |

|

定価: 1,870円(税込) |

|

発売日: 2025年7月10日 |

|

判型: 四六判 |

|

頁数: 256ページ |

|

URL:https://dps.shogakukan.co.jp/katsuai

|

|

発行:小学館 |

|

|

|

「りりちゃん」は数年前、SNSにポツリと投稿していたことがある。「頂き女子」としてホストクラブで豪遊する姿や、大量の札束の画像がアップされる中で、その呟きだけがなにか、非常に異質に感じられ、当時の私に強烈な印象を残していた

都心の大型書店に行き、「渡邊被告はどんな本を読んだら気がまぎれるだろうか」と、各階を回り、彼女が喜びそうな書籍を探す。(中略)つまり、渡邊被告とのやりとりは、私にとって記者生活20年の信条に反することだった。しかしこの時はそのことに、自分ではまったく気が付かなかった。