| 独自の組織運営メソッド「識学」を用いた組織コンサルティング事業などを展開する株式会社 識学(本社:東京都品川区大崎 2-9-3 大崎ウエストシティビル、社長:安藤 広大、証券コード7049)は2015年3月の会社設立以来、事業規模を拡大し、4,686社の顧客にサービスを提供してきました。会社設立10年目にあたる本年、これまでのBtoB向け組織コンサルティング事業に加えて、すべてのビジネスパーソンを対象にした新しいコンセプト「ワーク・ライフ・ニュー・バランス」を発表し、その実現に向けたBtoC向けオンラインサービス「HYO-SHIKI(ひょうしき)」の登録受付を7月1日から開始しました。「HYO-SHIKI」が提供するオンラインサービスは、これまで1年にわたって運営してきた個人向けサービス「AKCC*」で培ってきたさまざまな知見やノウハウに基づいて開発されました。 | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

| <サービス開発の背景> | |||||||

| サービス開発の背景には「働く」ということに対しての意識とそれによる生産性低下に関する問題意識がありました。 | |||||||

| 今、日本では「働く」ということに対する意識が変化し、労働時間は大きく減少しています。これ自体は問題ないのですが、その減少に応じた労働生産性の向上が実現されていません。 | |||||||

| 人口減少が確実な未来として待ち構えている今の日本において、労働生産性を上げなければ、どんどん世界から遅れを取ってしまうという危機感から、「働く」と「生活」の関係性を見直す必要があるのではないか、その考えからこの2つの事柄の関係性を定義し直したいと考えました。 | |||||||

| 現在、世の中に広まっている「ワーク・ライフ・バランス」の考え方は、仕事と生活の調和であり、ワーク(仕事)とライフ(生活)が横並びになっています。 | |||||||

| この二つのバランスは重要ですが「ワーク・ライフ・バランス」というビッグワードがひとり歩きしてしまっていないだろうか。ワークとライフを横並びにすることで「働くことの価値」を下げているのではないだろうか。「ワーク・ライフ・バランスを大切にしよう」「働き方改革で残業時間を◯%削減しよう」と叫ばれることで、「頑張って働かなくてもよい」「働き過ぎは良くない」「頑張ることがダサい」というような風潮が広がってしまっていないだろうか。という仮説が浮かびあがり、「ワーク・ライフ・バランス」を再定義し、それを提案し、世の中に広めるサービスを作りたいと考え、サービス開発に至りました。 | |||||||

|

|||||||

| <識学が提案するワークとライフの新しい関係性> | |||||||

| 上記の背景から、当社は「ワーク・ライフ・バランス」の新たな定義づけを考えました。それは、現在のワークとライフを横並びにした関係性ではなく、ワーク からライフのバランスを取るという、新しい考え方です。これを「ワーク・ライフ・ニュー・バランス」として定義し、提案いたします。 | |||||||

| ワークからライフのバランスを取るという順番にしている意味は、本来、人は働くことで人生の糧を得ているという事実があるからです。つまり、ワークがなければライフを充実させる原資がない。換言するとワークがあるからライフを充実させることができるということです。働くことは、人生を削る行為ではなく、人生を育てる行為である。当社はそう考え、「ワーク・ライフ・ニュー・バランス」を提案いたします。 | |||||||

| <目指す世界観> | |||||||

| 今、多くの人が仕事に意味を見いだせていません。そして“働かないこと”ばかりに注目が集まっています。しかし、働くことが“自分ごと”であった時代もありました。働くことの意味を再定義することで、社会も、企業も、日本人も変われると信じています。 | |||||||

|

|||||||

| この考え方を広めることで、「成果に向かってがむしゃらに働く人はかっこいい。」そう素直に言える社会になることを目指し、当社はこの価値観を発信していきます。 | |||||||

| <オンラインサロン「HYO-SHIKI」> | |||||||

| これらの考えに基づき、「働いて成果を得るから、自分らしく生きられる」ワーク・ライフ・ニュー・バランスを誰もが勝ち取り、人生の主導権を握るための場所として「HYO-SHIKI(ひょうしき)」という新サービスを開発しました。それは、時代が変わり、どんなに選択肢が増えても、迷わずハンドルを切り、アクセルを踏める思考をビジネスパーソンが学べる、人生の主導権を握るためのオンラインサロンです。 | |||||||

| 具体的には、意思決定の型となる「HYO-SHIKI」のロジックの基礎を学ぶウェビナー、理解度チェックテストや、代表の安藤をはじめとした組織マネジメントのプロへ質問ができるライブ形式のウェビナー、そして実際に「HYO-SHIKI」のロジックを使っている人の実体験に関するコラムの購読など、多種多様なコンテンツがあります。場所や時間の制約を受けずに、いつでも学べるオンラインサービスを目指します。 | |||||||

| = HYO-SHIKI の概要 = | |||||||

|

|||||||

|

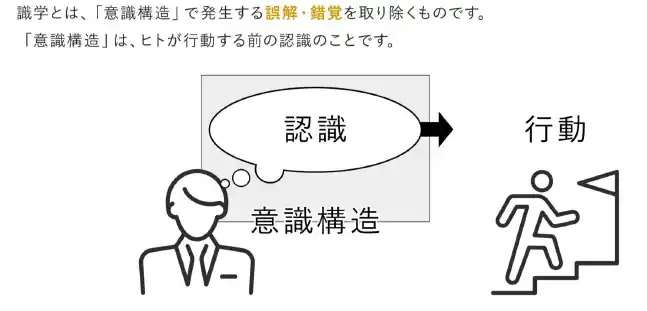

■識学とは 識学とは、意識構造学に基づくマネジメントモデルです。ヒトは、物事を正しく認識することができれば正しく行動できますが、認識を間違えてしまえば選択すべき行動を誤ってしまいます。これは、意識構造に思考のクセが存在し、それが誤解と錯覚につながるためです。意識構造学では、この誤解や錯覚がなぜ発生するのか、どのような環境や対人言動がその要因となり得るのかを体系化しています。ヒトの集合体 である企業組織では誤解と錯覚が複雑化してしまうため、それらの発生を最小化することが生産性向上を実現するための本来の方法となります。 |

|||||||

|

|||||||

| *AKCC(安藤広大・コミュニティ・カレッジ)とは、株式会社識学 代表 安藤広大を“学長”として運営する個人向けの月額制プラットフォームサービスです。 | |||||||

|

|

|||||||

| 【株式会社識学 会社概要】 | |||||||

| 会社名:株式会社識学(SHIKIGAKU. Co., Ltd.) | |||||||

| URL:https://corp.shikigaku.jp/ | |||||||

| 本社所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル1階 | |||||||

| 上場区分: 東証グロース(7049) | |||||||

| 電話番号:03-6821-7560 | |||||||

| 事業内容: | |||||||

| 「識学」を使った経営、組織コンサルティング | |||||||

| 「識学」を使った従業員向け研修 | |||||||

| 「識学」をベースとしたwebサービスの開発、提供 | |||||||

| 「識学」関連書籍の出版 | |||||||

| 設立:2015年3月 | |||||||

| 代表者:代表取締役社長 安藤 広大 | |||||||

| 従業員数:231名(※役員・パートアルバイト除く) ※2025/5/31 時点 | |||||||

| 支店情報: | |||||||

| ■大崎分室 | |||||||

| 〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー8階 | |||||||

| ■大阪支店 | |||||||

| 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-3-9 田村駒ビル3階 | |||||||

| 電話番号:06-4400-6231 | |||||||

| ■名古屋支店 | |||||||

| 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 伏見フロントビル10階 | |||||||

| 電話番号:052-990-6577 | |||||||

| ■福岡支店 | |||||||

| 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-7 JRE天神クリスタルビル2階 | |||||||

| 電話番号:092-600-7990 | |||||||

| ■ 東北営業所 | |||||||

| 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9 enspace4階 | |||||||

| 電話番号:03-6821-7560 | |||||||

|

|

|||||||

| 【本件に対する問い合わせ先】 | |||||||

| 株式会社識学 広報担当:藤原美穂、青木一馬 | |||||||

| TEL:03-6821-7488 メールアドレス:pr@shikigaku.com | |||||||

独自の組織運営メソッド「識学」を用いた組織コンサルティング事業などを展開する株式会社 識学(本社:東京都品川区大崎 2-9-3 大崎ウエストシティビル、社長:安藤 広大、証券コード7049)は2015年3月の会社設立以来、事業規模を拡大し、4,686社の顧客にサービスを提供してきました。会社設立10年目にあたる本年、これまでのBtoB向け組織コンサルティング事業に加えて、すべてのビジネスパーソンを対象にした新しいコンセプト「ワーク・ライフ・ニュー・バランス」を発表し、その実現に向けたBtoC向けオンラインサービス「HYO-SHIKI(ひょうしき)」の登録受付を7月1日から開始しました。「HYO-SHIKI」が提供するオンラインサービスは、これまで1年にわたって運営してきた個人向けサービス「AKCC*」で培ってきたさまざまな知見やノウハウに基づいて開発されました。