|

一般社団法人 いびき無呼吸改善協会では、全国のパートナー・配偶者と同居する男女300名を対象に、「パートナーのいびきによる睡眠への影響と夫婦間ストレス」に関する調査を実施しました。その結果、パートナーのいびきで “睡眠に影響が出た人は94%” にのぼり、就寝時のストレス、睡眠の質低下、夫婦関係への悪影響など、多方面にわたる課題が明らかになりました。いびきは単なる「生活音」ではなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)をはじめとする健康リスクの可能性もある重要なサインです。本調査では、いびきが夫婦の睡眠環境に与える影響や改善意向を可視化しました。 |

|

|

|

調査背景 |

|

|

共働き世帯が増える中、夫婦双方が高いパフォーマンスを維持するには、質の高い睡眠が不可欠です。

しかし現実には、いびきによる寝付きの悪化、夜間の中途覚醒、翌朝の疲労感、夫婦関係のストレスといった問題が蓄積し、家庭内の睡眠ストレスが深刻化しているケースも多くあります。さらに、いびきは健康上のリスクを示す“シグナル”であることが多い一方、夫婦間では「言いづらい」「本人の自覚がない」といった理由で放置されがちです。本調査は、この“見過ごされがちな問題”を明らかにするために実施しました。 |

|

|

|

調査サマリー |

|

|

|

• |

|

|

• |

|

ストレス度合いは「多少ストレスがある」が最多(43.7%) |

|

|

• |

|

“つらい場面”トップは「寝つけない(19.4%)」「いびきの音にストレスを感じる(16.6%)」 |

|

|

• |

|

その後の行動としてもっとも多いのは 「寝室を分けた(18.1%)」 |

|

|

• |

|

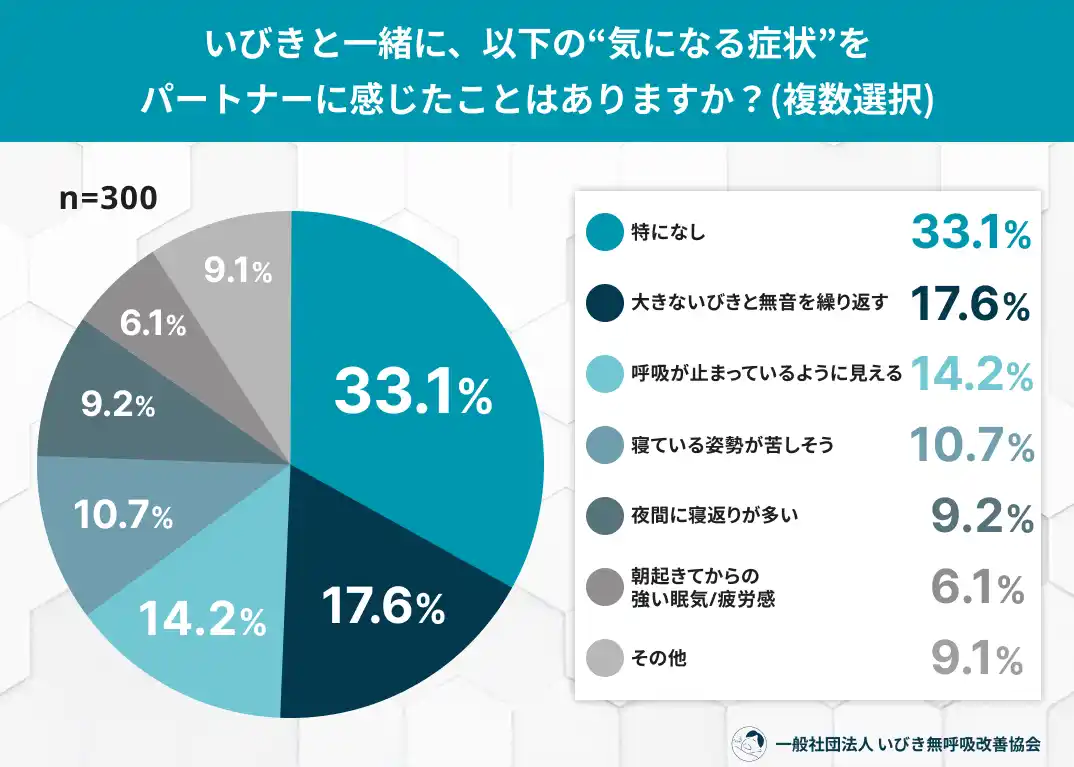

いびきと一緒に気になる症状では「呼吸が止まるように見える(14.2%)」などSASの疑いも |

|

|

• |

|

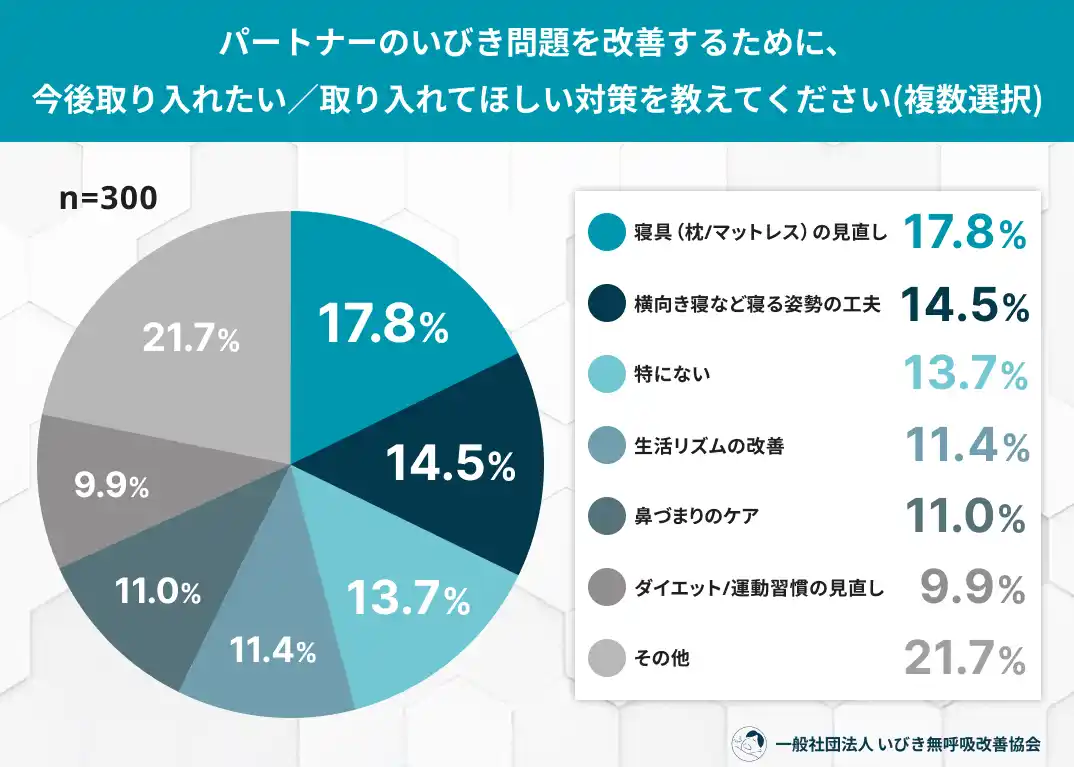

改善対策の最多は 「寝具(枕・マットレス)の見直し(17.8%)」続いて「横向き寝」「生活リズム改善」など複数の行動が挙がる |

|

|

|

|

|

※ 本調査結果を引用する場合は、「一般社団法人 いびき無呼吸改善協会」のURL(https://ibiki.odod.or.jp/)を記載してください。 |

|

|

|

詳細データ |

|

|

|

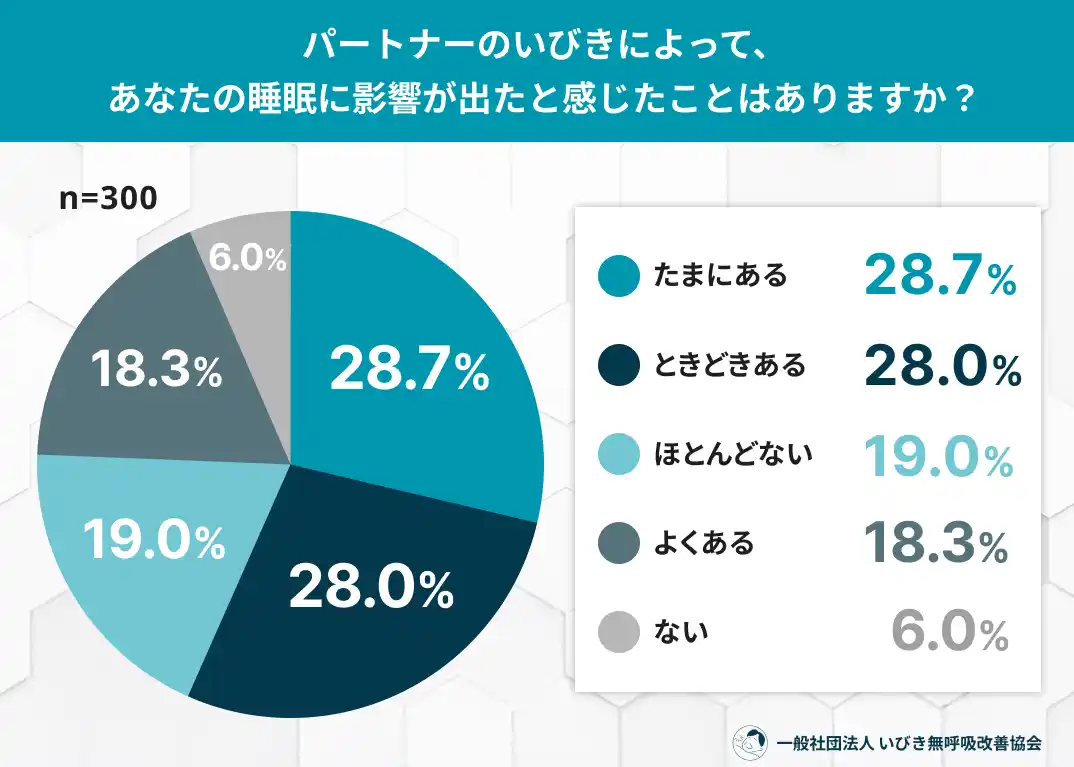

Q1. パートナーのいびきによって、あなたの睡眠に影響が出たと感じたことはありますか? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→「ない」はわずか6.0%にとどまり、ほぼ全員が何らかの睡眠影響を経験。“頻度は高くないが確実に負担を感じている層”がボリュームゾーンであることがうかがえる。 |

|

|

|

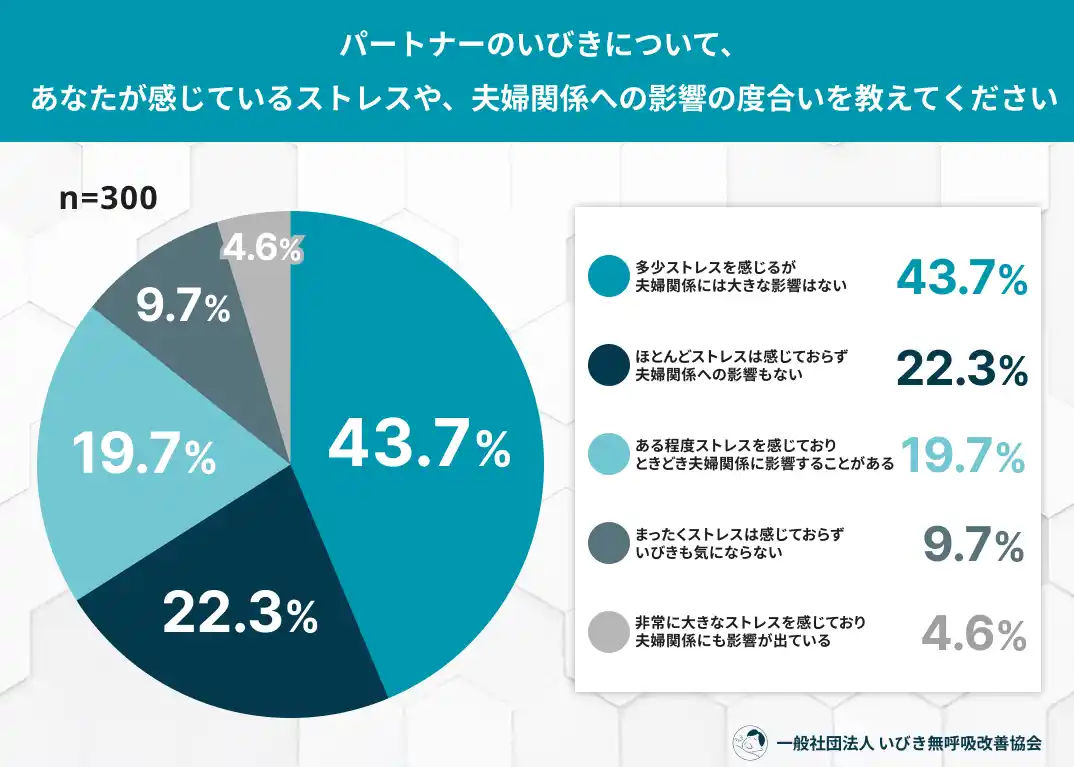

Q2. パートナーのいびきについて、あなたが感じているストレスや、夫婦関係への影響の度合いを教えてください |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

多少ストレスを感じるが、夫婦関係には大きな影響はない:43.7% |

|

|

• |

|

ほとんどストレスは感じておらず、夫婦関係への影響もない:22.3% |

|

|

• |

|

ある程度ストレスを感じており、ときどき夫婦関係に影響することがある:19.7% |

|

|

• |

|

まったくストレスは感じておらず、いびきも気にならない:9.7% |

|

|

• |

|

非常に大きなストレスを感じており、夫婦関係にも影響が出ている:4.6% |

|

|

|

|

|

→ 全体の約7割が「ストレスあり」と回答し、夫婦間の睡眠問題として無視できないレベルであることがわかった。 |

|

|

|

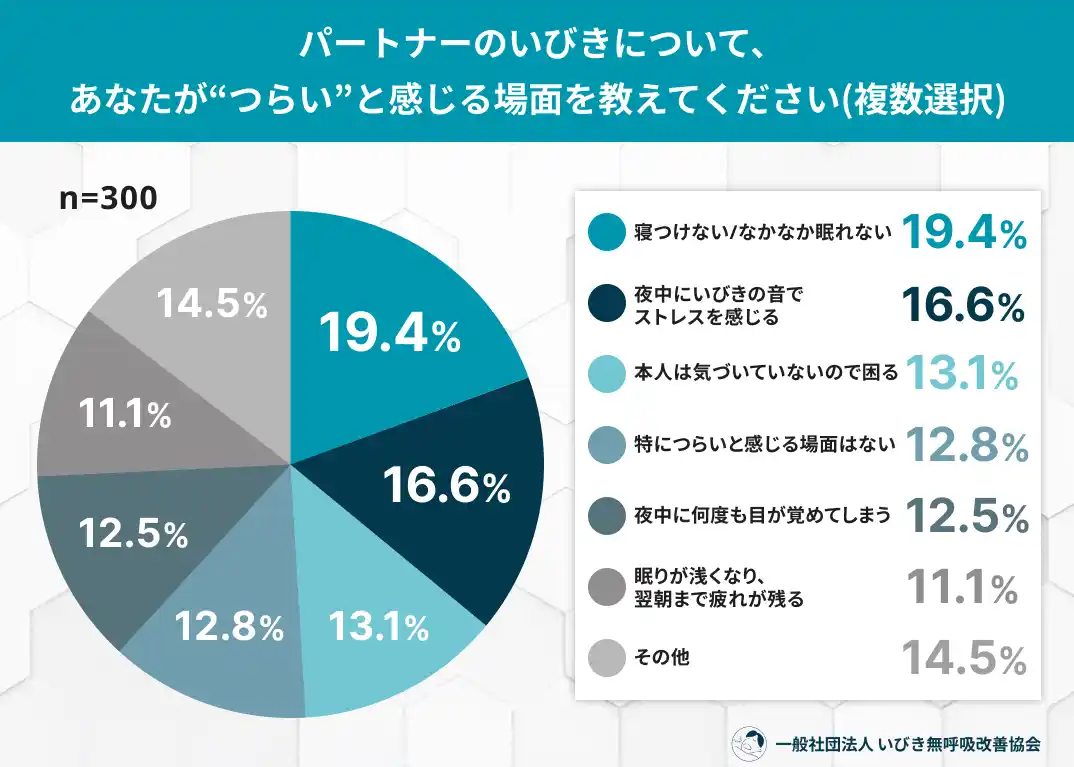

Q3. パートナーのいびきについて、あなたが“つらい”と感じる場面を教えてください |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

その他:14.5%(注意しづらい・気まずい:6.8%、翌日のパフォーマンスに影響:5.2%、外泊・旅行で人目が気になる:2.5%) |

|

|

|

|

|

→「寝つけない」(19.4%)や「夜中にストレスを感じる」(16.6%)が上位に並び、睡眠の入りや途中覚醒に影響する“音の問題”が主なつらさとして浮き彫りになった。さらに「本人が気づいていないので困る」(13.1%)、「注意しづらい・気まずい」(6.8%)など、コミュニケーション面の悩みも一定数みられ、夫婦間で話題にしづらい“心理的負担”があることもうかがえる。一方で、「特につらいと感じる場面はない」も12.8%おり、耐性や受け止め方には大きな個人差があることが示唆された。 |

|

|

|

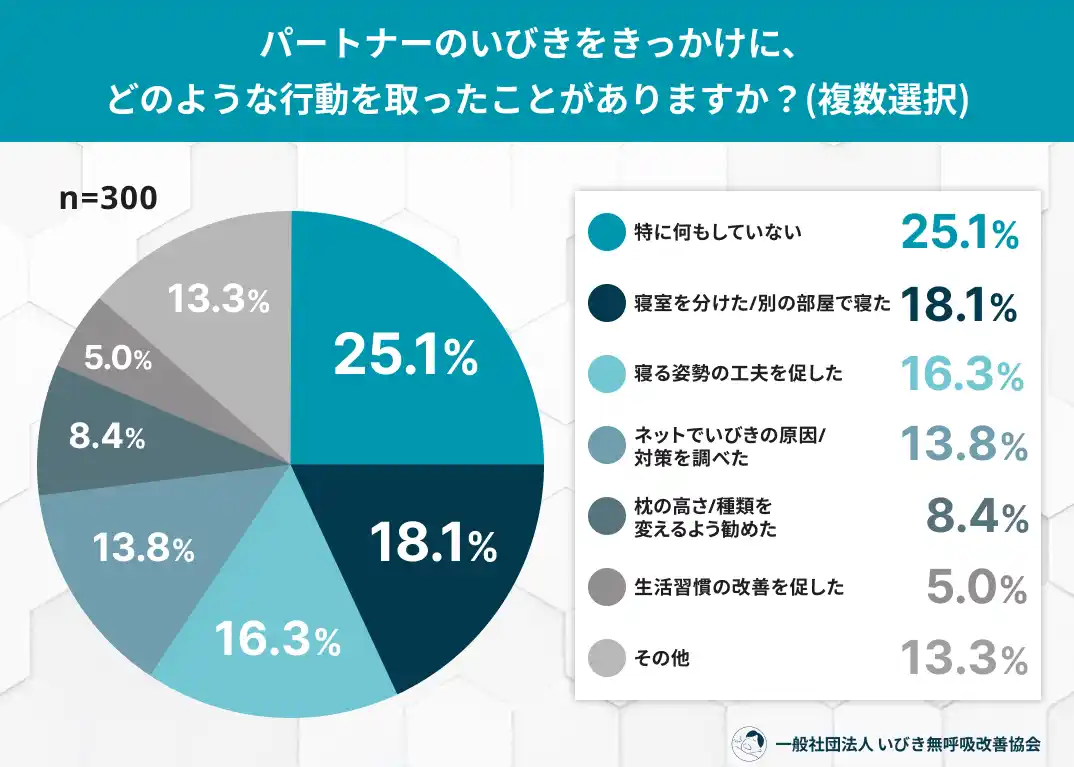

Q4. パートナーのいびきをきっかけに、どのような行動を取ったことがありますか? |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

その他:13.3%(鼻づまり・アレルギー治療を勧めた:4.7%、医療機関に相談するよう勧めた:4.5%、寝室環境(加湿器など)を整えた:2.7%、その他:1.4%) |

|

|

|

|

|

→ 最多は「寝室分離」。夫婦の睡眠問題として、実際の生活を変えるレベルの負担となっていることがうかがえる。一方で、医療機関の受診などの“根本対策”には至っていない傾向も見られた。 |

|

|

|

Q5. いびきと一緒に、以下の“気になる症状”をパートナーに感じたことはありますか? |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

その他:9.1%(朝の頭痛:2.8%、日中の強い眠気・ぼーっとする:2.8%、寝汗が多い・寝苦しそうに動く:1.8%、会話中・静止時にうとうとする:1.5%、その他:0.2%) |

|

|

|

|

|

→ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる症状が複数上位に入り、健康リスクが潜在している可能性がある。放置した場合、生活習慣病や事故リスクへつながるおそれがある。 |

|

|

|

Q6. パートナーのいびき問題を改善するために、今後取り入れたい/取り入れてほしい対策を教えてください |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

その他:21.7%(無呼吸の検査を受けてほしい:7.7%、睡眠環境を整える(加湿器など):6.6%、就寝前の飲酒を控えてほしい:6.2%、その他:1.2%) |

|

|

|

|

|

→ セルフケア(寝具、姿勢、生活リズムの見直し)が中心で、医療機関の受診はごくわずかの結果に。“受診ハードルの高さ”が見える一方で、枕・マットレスへの関心は非常に高いことが特徴的。 |

|

|

|

調査結果のまとめ |

|

|

|

本調査では、パートナーのいびきが**「睡眠の質」だけでなく「夫婦関係の雰囲気」「健康リスク」**に広く影響していることが明らかになりました。9割以上が何らかの睡眠への影響を実感しており、適切な対処が求められる状況と言えます。いびき対策は、寝室環境・姿勢・体重管理・鼻呼吸の改善など身近なものから始められますが、呼吸停止・強い眠気などの症状が見られる場合は、睡眠外来での検査が推奨されます。 |

|

|

|

一般社団法人 いびき無呼吸改善協会 代表理事のコメント |

|

|

|

代表理事:竹田 浩一のコメント |

|

|

|

|

|

|

|

いびきは、本人よりもパートナーが先に気づく“健康異変のサイン”です。今回の調査でも、いびきによって夫婦双方が大きな負担を抱えている実態が明確になりました。寝具の見直しや生活習慣の調整に加え、必要に応じて医療機関を受診し、早期に原因を把握することが重要です。快適な睡眠環境づくりが、家庭の健康と関係性を守る第一歩になります。 |

|

|

|

調査概要 |

|

|

|

• |

|

|

• |

|

調査対象:パートナーと同居する男女300名(20代~70代) |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

|