|

寒さが深まる冬の朝、子どもが布団からなかなか起き上がれず、支度が思うように進まないという声が多く聞かれます。一般社団法人 起立性調節障害改善協会は、小学生~高校生の子を持つ保護者241名を対象に「冬の朝の身支度と生活リズム」に関する調査を実施。その結果、約9割が冬になると朝の起きづらさを感じていると回答し、起床後の支度時間は春~秋と比べて平均約1.3倍に増える傾向が見られました。気温低下や日照時間の短さによる体内リズムの乱れが、朝の立ち上がりを遅らせ、学校生活や家庭の時間管理に影響している可能性が示唆されます。 |

|

|

|

調査背景 |

|

|

|

冬は気温の低下や日照時間の変化により、体のリズムが整いにくくなる時期です。起き上がるまでに時間がかかる、朝の切り替えが進まないといった声は、特別な体調不良がない子どもにも見られます。小学生から高校生までの年代は、通学や朝学習など午前中に集中力が必要な場面が多く、朝の不調は遅刻や学習効率の低下につながることがあります。こうした「冬の朝の始動しにくさ」を踏まえ、起床後の身支度にかかる時間や、朝の行動でつまずきやすい場面、冬場に感じる生活リズムの変化について調査を行いました。 |

|

|

|

調査サマリー |

|

|

|

• |

|

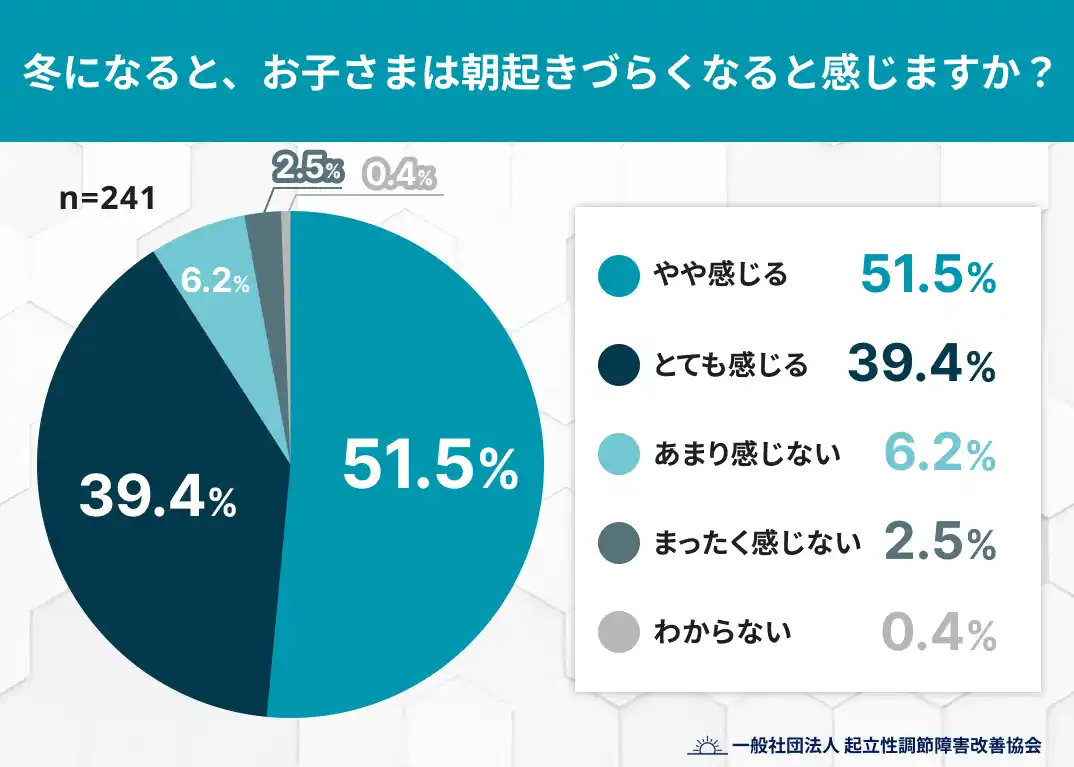

「子どもが冬になると朝起きづらくなる」と感じる保護者は 90.9% |

|

|

• |

|

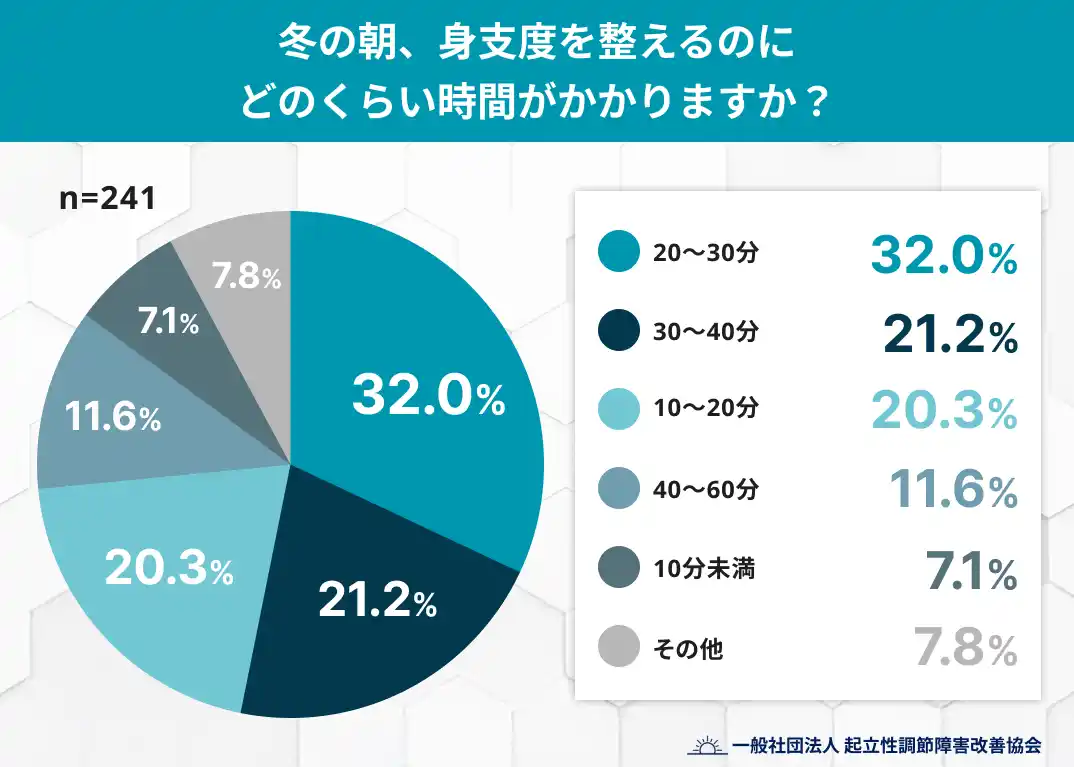

冬の身支度に20~30分かかる子どもが最多(32.0%)→春~秋は24.1% |

|

|

• |

|

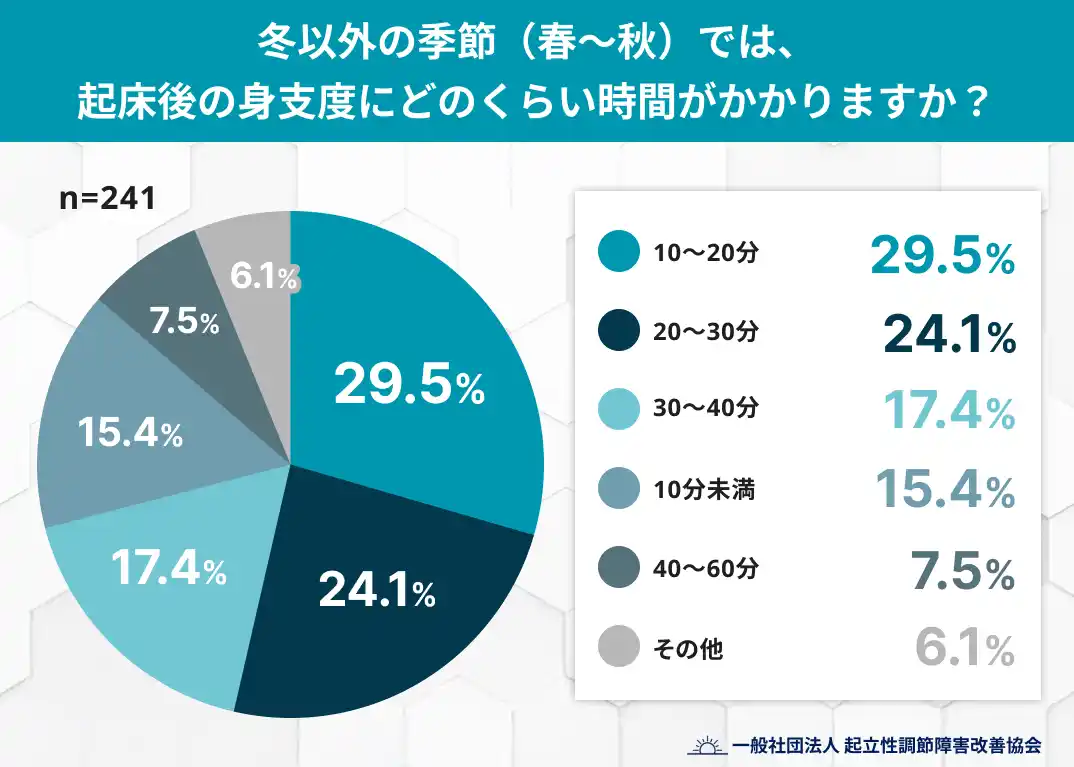

春~秋は 10~20分で終わるが最多(29.5%)→冬は大幅減の20.3% |

|

|

• |

|

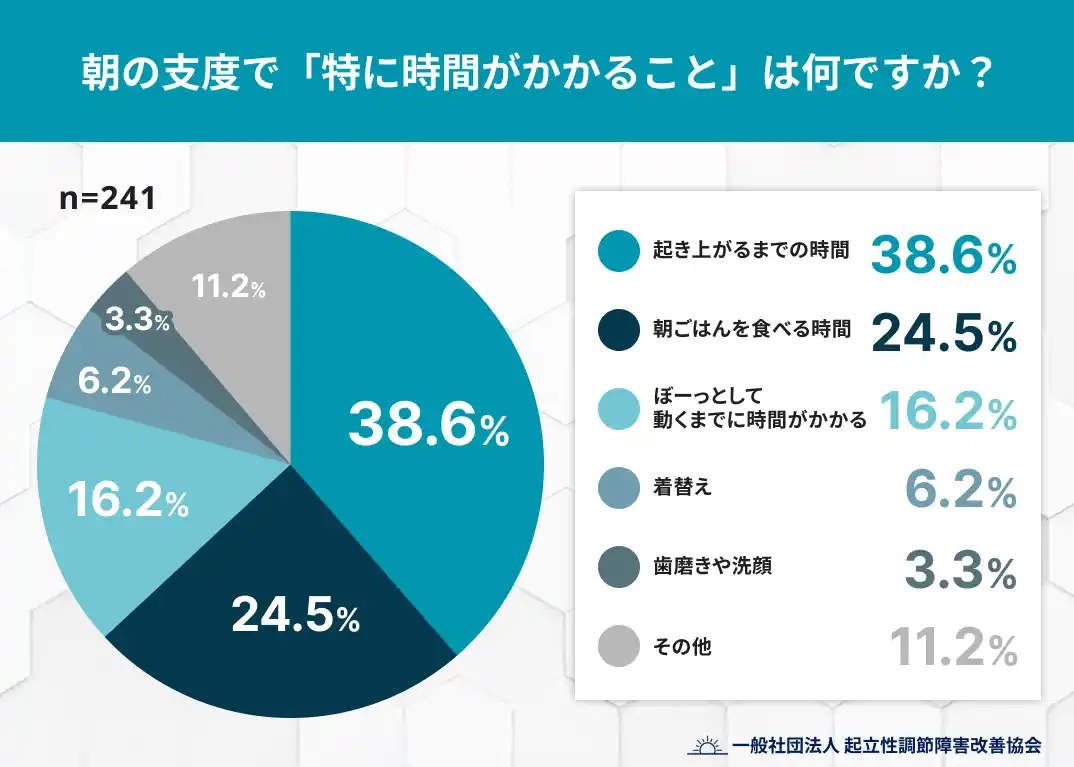

最も時間がかかるのは 「起き上がるまでの時間」(38.6%) |

|

|

• |

|

朝の支度をスムーズにする工夫として 「声かけを工夫する」25.7%「前日準備」21.2% が上位に挙げられる |

|

|

|

|

|

|

|

詳細データ |

|

|

|

Q1:冬になると、お子さまは朝起きづらくなると感じますか? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 9割以上が冬の朝に「起きづらさ」を実感しており、季節によるコンディションの変化が家庭の朝時間に大きく影響している様子がうかがえます。 |

|

|

|

Q2:冬の朝、身支度を整えるのにどのくらい時間がかかりますか? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 最も多い回答は20~30分。冬は動き出しに時間がかかり、準備が全体的に長引く傾向が見られます。 |

|

|

|

Q3:冬以外の季節(春~秋)では、起床後の身支度にどのくらい時間がかかりますか? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 春~秋でも「20~30分」「10~20分」が中心ですが、20分以内に収まる割合が冬より大幅に高い点が特徴です。中央値を比較すると、冬は平均約1.3倍支度時間が増える計算となり、季節による準備効率の差が明らかです。 |

|

|

|

Q4:朝の支度で特に時間がかかることは何ですか? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 最も多かったのは「起き上がるまでの時間」。布団から出るまでに時間を要し、その間に支度の段取りが崩れやすい状況がうかがえます。「ぼーっとして動けない」という回答も多く、心身の切り替えを促すサポートが求められる場面といえそうです。 |

|

|

|

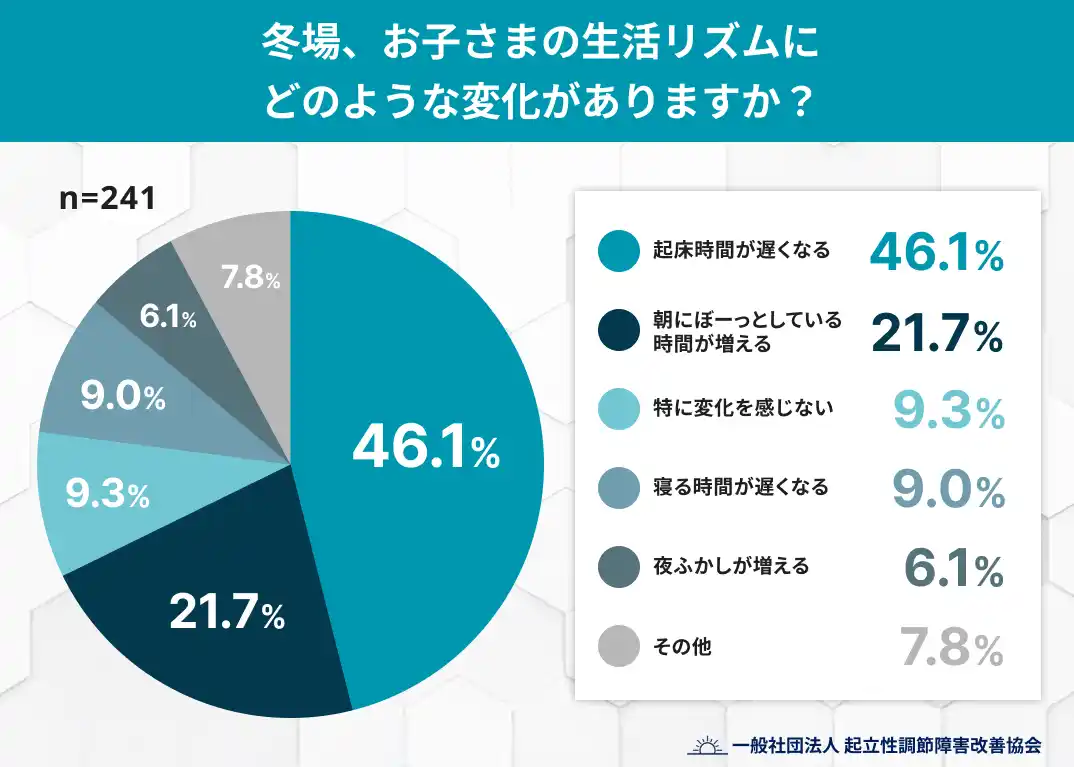

Q5:冬場、お子さまの生活リズムにどのような変化がありますか? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ 最も多いのは「起床時間が遅くなる」。朝の立ち上がりに時間がかかり、日中にも眠気を持ち越す悪循環が生まれやすい可能性があります。 |

|

|

|

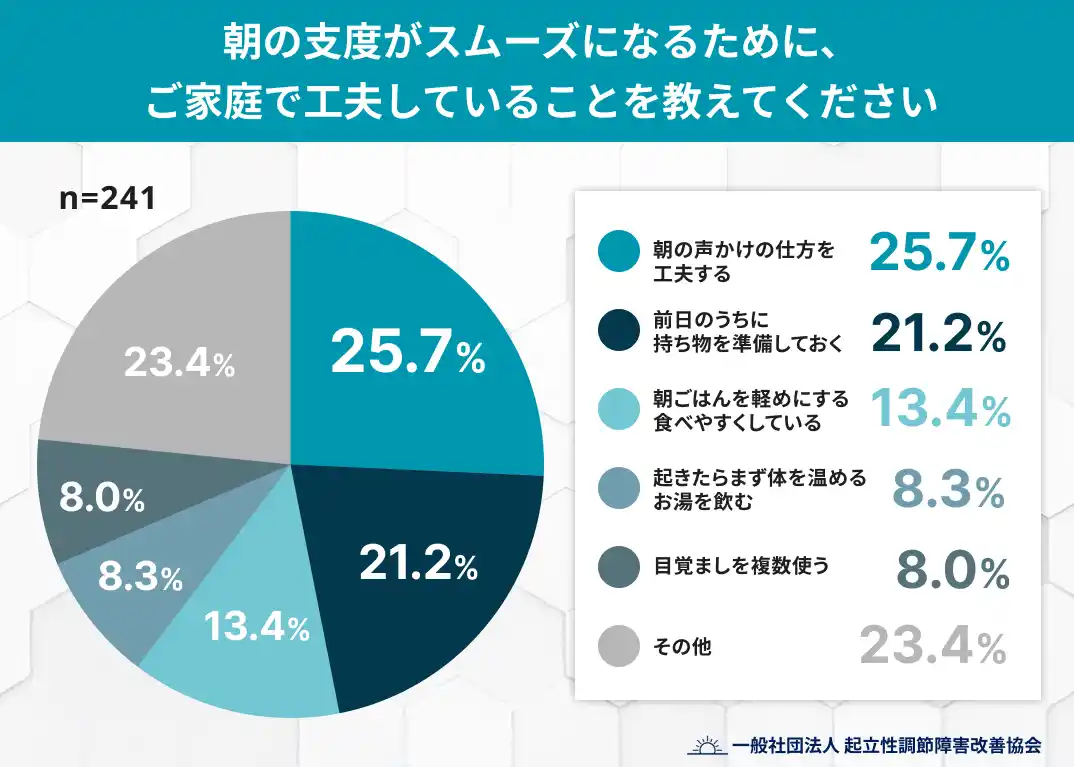

Q6:朝の支度がスムーズになるよう、ご家庭で工夫していることを教えてください |

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

|

• |

|

その他:23.4%(スマホやゲームの使用時間を制限する:6.4%、好きな音楽や動画を流す:5.0%、無理に起こさず見守っている:3.1%、など) |

|

|

|

|

|

→ 最も多かったのは「声かけの工夫」で、段階的に声をかけたり、短い言葉で伝えたりといった対応が寄せられました。次いで「前日の準備」が続き、冬の朝の負担を夜のうちに分散する工夫が広がっていることがわかります。 |

|

|

|

調査結果のまとめ |

|

|

|

今回の調査では、冬は子どもの目覚めに時間がかかり、身支度は春~秋より約1.3倍長くなる傾向が見られました。中でも最も時間を要するのは「起き上がるまでの時間」で、着替えや朝食への動き出しが鈍くなる様子がうかがえます。さらに、冬は生活リズムの変化を感じる声もあり、寒さや日照時間の低下が体内リズムに影響している可能性が示唆されます。一方で、声かけの工夫や前日準備など、支度を助ける取り組みを行う家庭も確認できました。冬の身支度をスムーズに行うために、生活リズムの変化を踏まえた家庭でのサポートが重要といえます。 |

|

|

|

一般社団法人 起立性調節障害改善協会のコメント |

|

|

|

|

|

|

|

冬は寒さや日照時間の短さから自律神経が揺らぎやすく、「起きたいのに体が動かない」状態が起こりやすくなります。朝に血圧や体温が上がりにくいことで、布団から出られず支度が進まない状況につながります。これは、思春期に多い起立性調節障害(OD)の症状として現れることもあり、単なる“朝が弱い”だけではない場合もあります。支援のポイントは、光・体温・朝の習慣の3つです。起床後すぐに日光や室内灯を浴び、温かい飲み物で体を温めると、体内時計が整いやすくなります。一方、親からの急かす声かけは子どもの緊張を強めてしまいかねません。冬の朝は子どものペースに寄り添う「伴走する声かけ」で、1日のスタートを支えましょう。 |

|

|

|

調査概要 |

|

|

|

|

|