| 【日本初の実態調査】気候変動と健康:日本の医療団体(学術・職能・産業)、9割超が危機を認識も、知識・対策策定は「圧倒的に不足」 |

| 特定非営利活動法人日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)(事務局:東京都千代田区、代表理事:乗竹亮治)は、気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)を前に、日本の保健医療分野における団体の気候変動と健康に関する意識や行動の現状を明らかにするため、自記式質問紙票によるオンライン調査を実施しました。調査は2025年10月3日から28日にかけて行われ、医療系学術団体、職能団体、製薬・医療機器などの産業団体から計152団体の有効回答を得ました。 | |||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

| ■主な調査結果 | |||||||||

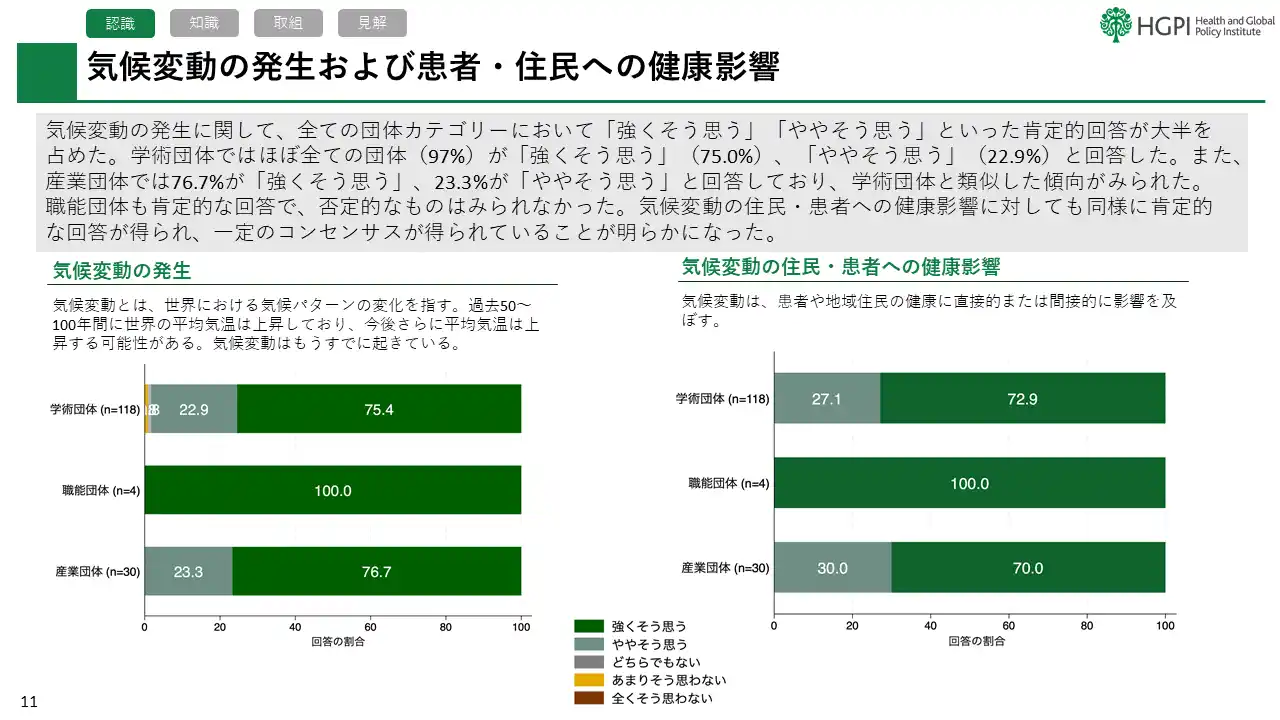

| 【気候変動に関する認識】 | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

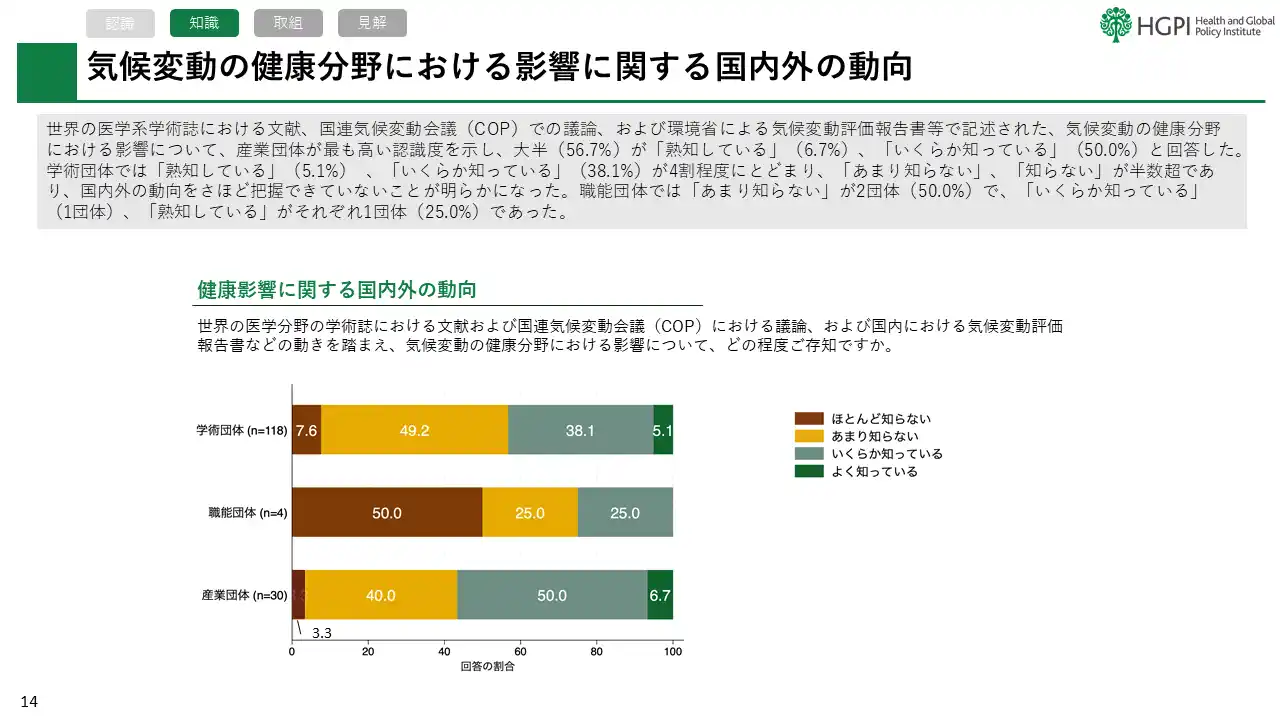

| 【気候変動に関する知識】 | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

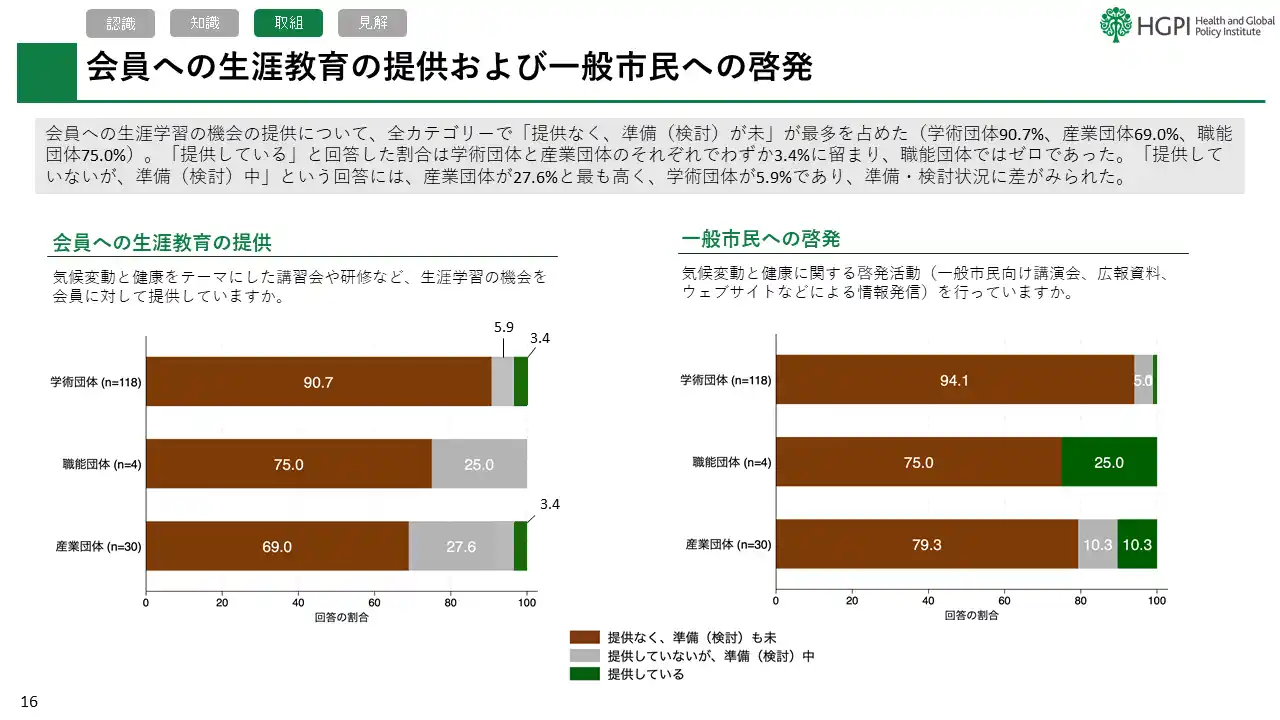

| 【気候変動に関する取組】 | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

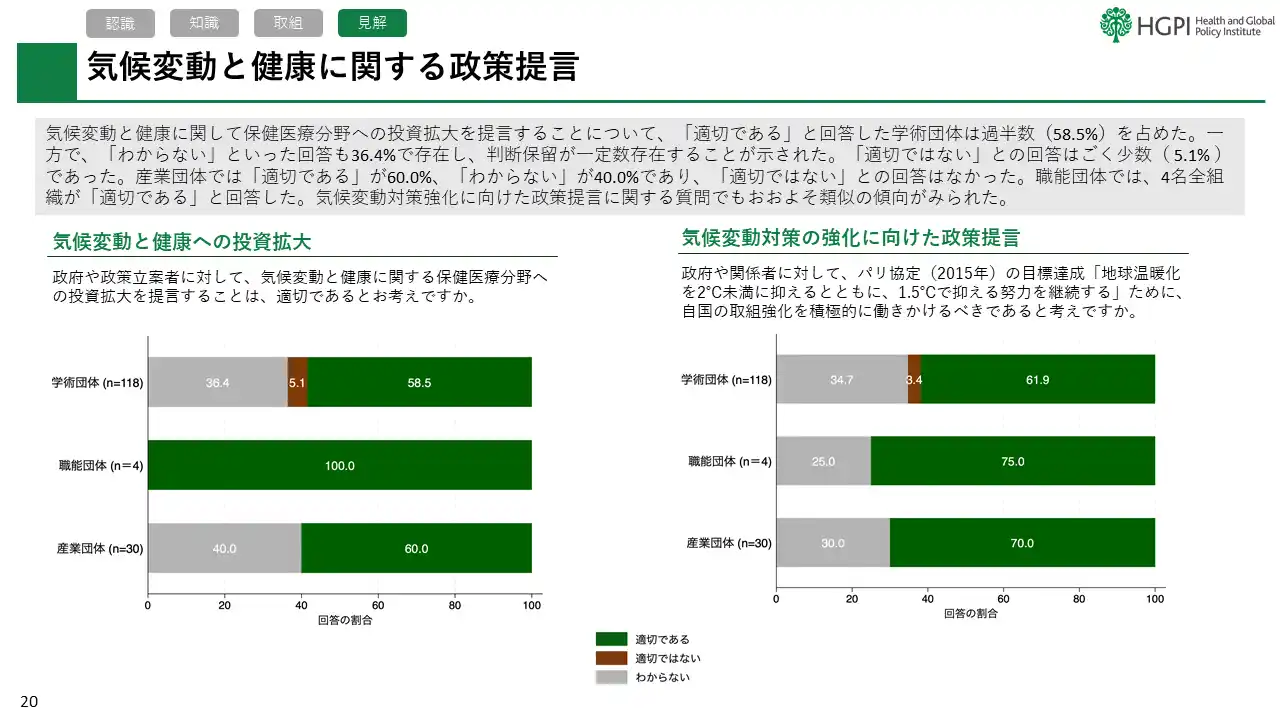

| 【政策提言に関する見解】 | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

| 本調査に対して、特定非営利活動法人 日本医療政策機構 菅原丈二 副事務局長は下記のようにコメントをしています。 | |||||||||

| "本日、この調査結果を公表できたことは大変意義深く、特に、ブラジル・ベレンで開催中のCOP30において「健康の日(Health Day)」が設定されている今日、2025年11月13日に合わせた公表となりました。本調査から、日本の保健医療分野の団体は、気候変動の発生とその健康影響について、ほぼ全ての団体が肯定的に認識しているというコンセンサスが明らかになりました。これは国内の保健医療コミュニティが、この問題の重要性を深く理解していることを示します。 | |||||||||

| しかしながら、その認識とは裏腹に、気候変動の適応策や緩和策の具体策に関する知識が不十分な団体が約6割に達し、問題意識と具体的な行動の間にギャップが存在することが明確になりました。また、環境問題や気候変動への対応策を策定・公表・準備している団体は極めて限定的であり(学術団体では90%以上が未策定・未準備)、特に学術団体においては、保健医療分野が温室効果ガス排出に寄与する度合いを過小評価する傾向も示唆されています。 | |||||||||

| 国際社会の動きに目を向けると、COP30は「コミットメントから実施へ」の軌道を加速する機会と捉えられており、その主要な成果文書として「ベレン健康行動計画(BHAP: Belem Health Action Plan)」の採択が目指されています。COP30行動アジェンダの「ヒトと社会の発展の促進」における「レジリエントな保健医療サービスの促進」に沿った戦略的枠組みであり、3つの行動指針に基づき、保健分野の適応とレジリエンスを強化するための具体的なガイドラインを提供します。 | |||||||||

| 本調査の結果が示すように、日本の保健医療分野の団体は、気候変動と健康への投資拡大を提言することや、気候変動対策強化の働きかけについて、過半数が「適切である」「そう思う」と肯定的な見解を示しており、政策立案者への積極的な関与を望んでいます。私たちは、この高まる国内の要請と国際的な取り組みの流れを踏まえ、今後、新しい政権のもとで、保健医療システムをレジリエントで持続可能なものへと変革するための体系的な国家戦略の議論が、政府横断的に、そして医療界全体を巻き込んで力強く推進されることを強く期待します。" | |||||||||

|

|

|||||||||

| 調査まとめ | |||||||||

| 本調査では、日本の保健医療分野における団体(学術・職能・産業)の多くが、気候変動と健康に関する危機意識を共有している一方で、知識、教育、取組体制、制度的支援の面で大きなギャップが存在していることが明らかとなりました。特に、緩和策・適応策に関する知識や教育の機会、そして組織としての対応策が圧倒的に不足している実態は、早急な是正が必要です。 | |||||||||

|

|

|||||||||

| 調査結果から今後、期待されること | |||||||||

| 保健医療分野の「気候変動対応力(Climate Readiness)」の向上 | |||||||||

|

|||||||||

| 政策との接続と制度的後押し | |||||||||

|

|||||||||

| 国際連携・好事例の活用 | |||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

| 本調査は、保健医療分野全体を対象とした、日本初の包括的な実態調査として、気候変動と健康に関する今後の議論や行動を後押しする重要な基盤となるものです。 | |||||||||

|

|

|||||||||

| ■日本医療政策機構とは: | |||||||||

| 2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンク。市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供しています。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供しています。日本国内だけでなく、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、活動しています。 | |||||||||

の採択が目指されています。COP30行動アジェンダの「ヒトと社会の発展の促進」における「レジリエントな保健医療サービスの促進」に沿った戦略的枠組みであり、3つの行動指針に基づき、保健分野の適応とレジリエンスを強化するための具体的なガイドラインを提供します。