|

|

|

|

|

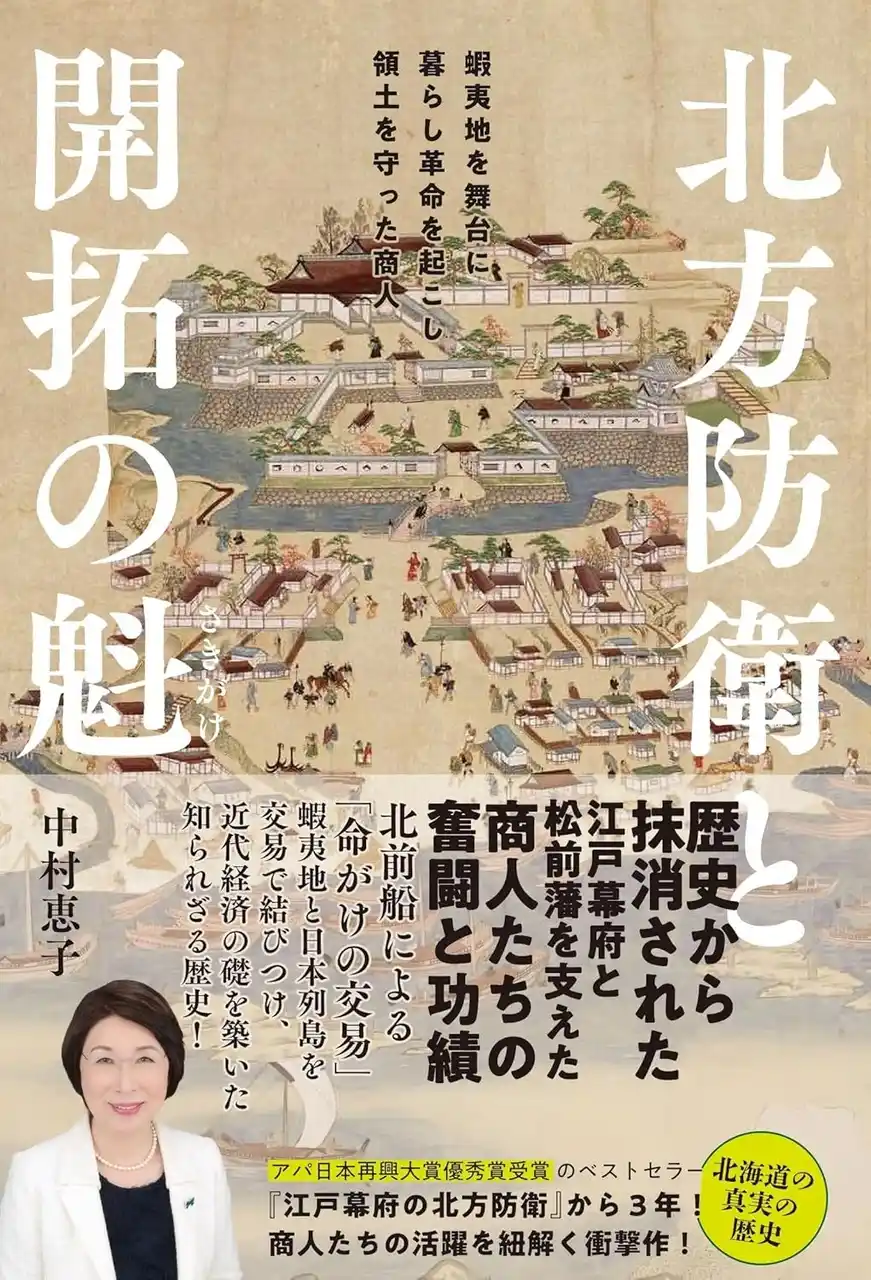

歴史教科書では、蝦夷地は松前藩・商人たちがアイヌから搾取・略奪したとの史観で説明され続けている。日本人の多くが「北海道は先住民族アイヌの土地」と信じ込まされているが、史跡や歴史が物語る事実は違う。 |

|

|

|

豊臣秀吉、徳川家康という我が国の稀代の統治者は経済もよくわかっていて、蠣崎氏(後、松前氏)の地域経営を「商い」で成り立たせるための方針を与え、両者とも「アイヌに非道なことをするな」と命じていた。 |

|

|

|

江戸幕府の意向を受けた松前藩や「命がけの交易」を行った商人たちの「経済活動」によって発展してきた蝦夷地。米がとれない蝦夷の鮭・ニシン・昆布など海産物・獣毛・材木などを、本土の米、酒、木綿、鉄器、生活用品などと「物々交換」の交易を行った。商いの場所は遠く樺太・千島まで及んでいた事実を知る人は多くないだろう。 |

|

|

|

「船底一枚下は地獄」といわれた動力のない帆船で航海した交易は、全国に様々な暮らし革命を起こした。すなわち、材木は人口が増大する江戸・大坂の建築に、昆布だしは日本人の味覚を育て、鰊粕の肥料による綿や藍など植物、野菜の増産に寄与した。 |

|

|

|

商人たちが担ったのは貿易だけではなかった。外敵から日本を守る防人的な役目を果たしていた。商いで稼いだ私財で漁場や道路を整備し、「露寇」に備えた。モンゴルの「元寇」と同様に、日本は北方での脅威にさらされており、奮闘していたのである。 |

|

|

|

江戸幕府は一貫して、アイヌを「撫育・介抱」の対象としていた。白人がオーストラリアで狩りの対象としたアボリジニや、アメリカやカナダで開拓のために駆逐したインディアンとアイヌを同一視して語るのは間違いである。 |

|

|

|

本書はそれだけでなく、北海道の旧石器時代、縄文時代の遺跡群やその遺物から、日本本土や北方と交流していた事実も丁寧に詳述されている。 |

|

|

|

カラー口絵4ページ、写真や図など80点余りも掲載。著者が取材したこだわりは、商人たちが北海道各地に建立した神社だけを紹介するのに1章分さいたりして、北海道は日本人の暮らしそのものだったと証明している。読み応え満点。 |

|

|

|

|

|

|

|

・著者プロフィール |

|

中村恵子(なかむら・けいこ) |

|

札幌市出身、北海道大学大学院法学研究科修了。 |

|

「健康・環境デザイン研究所」所長。 |

|

家業を経営する傍ら、長年にわたり、一般社団法人 廃棄物資源循環学会に所属。ライフワークである循環型社会構築のための執筆や講演活動を行ってきた。同学会にて、理事や廃棄物計画研究部会長などを務め、現在はフェロー。平成7年度リサイクル推進功労者等表彰で通産大臣賞を受賞。 |

|

元酪農学園大学非常勤講師。北海道総合開発委員会、計画部会委員など公職を多数務めた。 |

|

このような活動の中で、北海道の開拓史を封印し、ことさらアイヌ文化のみを発信しようとする公的機関の姿勢に疑問を感じ、独自に北海道の開拓、歴史、文化を調査。 |

|

2022年2月『江戸幕府の北方防衛』(ハート出版)を上梓し、同年第5回APA日本再興大賞優秀賞を受賞、先人たちの名誉を守り、自虐史観から脱却した「北海道の開拓、歴史の事実」を国民に伝えるための活動を続けている。 |

|

|

|

|

|

|

|

・書籍情報 |

|

書名:北方防衛と開拓の魁 |

|

著者:中村恵子 |

|

仕様:四六判並製・384ページ |

|

ISBN:978-4-8024-0248-4 |

|

発売:2025.11.4 |

|

本体:2,500円(税別) |

|

発行:ハート出版 |

|

書籍URL:https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0248-4.html

|

|