|

静岡大学農学部長尾遼准教授らの研究グループの研究成果が国際雑誌「Science Advances」に掲載されました。

|

|

|

【研究のポイント】 |

|

|

|

• |

|

ユーグレナ由来の光化学系I-集光性色素タンパク質複合体(PSI-LHCI)の立体構造を2.82Aの分解能で決定しました。 |

|

|

• |

|

PSIは通常10種類以上のサブユニットで構成されますが、本研究対象ではわずか8サブユニットで構成される「縮約型」PSIが観察されました。 |

|

|

• |

|

LHCIは計13個が不規則に配置されており、典型的な緑藻・植物型の「LHCIベルト」を欠き、代わりにジアジノキサンチンという紅色系統特有のカロテノイドを結合していました。 |

|

|

• |

|

系統解析の結果、PSIコアサブユニットの一部(PsaD)がシアノバクテリア由来であることが判明し、ユーグレナPSI-LHCI が「モザイク的進化」により成立したことが明らかになりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

【研究概要】 |

|

静岡大学農学部の長尾遼准教授は、岡山大学の加藤公児准教授(特任)、沈建仁教授、北海道大学の高林厚史助教らと共に、緑色系統二次共生藻ユーグレナ(注1)由来PSI-LHCI(注2)の構造をクライオ電子顕微鏡単粒子解析(注3)により決定しました。分解能は2.82Aに達し、これまで未解明だった緑色系統二次共生藻のPSI-LHCIの分子配置を初めて明らかにしました。 |

|

|

|

解析の結果、PSIコアは8種類のサブユニットから構成され、13個のLHCIサブユニットが非対称的に配置していることが判明しました。これは、緑藻や植物に特徴的な「整列したLHCIベルト」を欠き、むしろ紅色系統二次共生藻類の配置様式に近い特徴を示します。また、LHCIに結合する色素として、従来、緑藻系統藻類では見られないジアジノキサンチンが検出されました。さらに、系統解析によりPSIコアのPsaDサブユニットがシアノバクテリア由来であることが明らかになり、本複合体が緑藻・紅藻・シアノバクテリア由来の分子要素を組み合わせて形成された「モザイク的進化」の産物であることが示されました。 |

|

|

|

なお、本研究成果は、2025年10月31日に、国際雑誌「Science Advances」に掲載されました。 |

|

|

|

|

|

研究者コメント |

|

静岡大学 農学部 准教授 長尾遼 |

|

ユーグレナのPSI-LHCIは、緑藻とも紅藻とも異なる独自の進化的特徴を持ちます。本研究により、光合成超複合体が“モザイク的”に構築され得ることが明らかとなり、光合成システムの進化的柔軟性を示す好例となりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

【研究背景】 |

|

酸素発生型光合成(注4)は、太陽光を利用して水と二酸化炭素から有機物を合成し、副産物として酸素を発生する生命にとって根源的な代謝過程です。この反応を担う光化学系I(PSI)および光化学系II(PSII)は、クロロフィルやカロテノイドを結合した膜タンパク質複合体であり、光エネルギーを効率的に捕集・変換するために進化の過程で多様な構造を獲得してきました。 |

|

|

|

光合成生物は大きく「緑色系統」と「紅色系統」に分かれ、それぞれ独自の光捕集系を形成しています。緑藻や陸上植物では、PSIに結合する集光性色素タンパク質(LHCI)が整然と並び「LHCIベルト」を形成するのに対し、紅色系統の二次共生藻類では異なる配置様式を示すことが知られています。 |

|

|

|

ユーグレナは二次共生によって緑藻由来の葉緑体を獲得した独特な生物であり、そのゲノムは緑藻だけでなく、紅色系統二次共生藻やシアノバクテリアに由来する遺伝子をも含む「モザイク構造」を有しています。しかし、ユーグレナPSI-LHCI がどのような分子構築を持ち、進化的にどのような位置づけにあるのかは、これまで不明でした。 |

|

|

|

今回、クライオ電子顕微鏡によってユーグレナPSI-LHCIの原子レベルの構造を解明することで、緑藻系統とも紅藻系統とも異なる「非典型的光捕集様式」が明らかとなり、光合成システムがどのように柔軟に進化してきたのかを理解する重要な手掛かりが得られました。 |

|

|

|

【研究の成果】 |

|

本研究により、ユーグレナ由来PSI-LHCIの立体構造が世界で初めて解明されました。その主な成果は以下の通りです。 |

|

|

|

1.縮約型PSIコアの発見 |

|

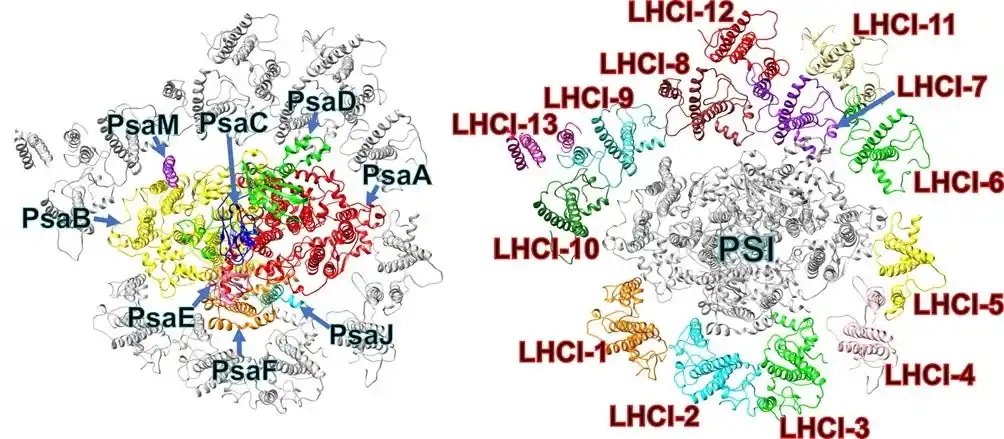

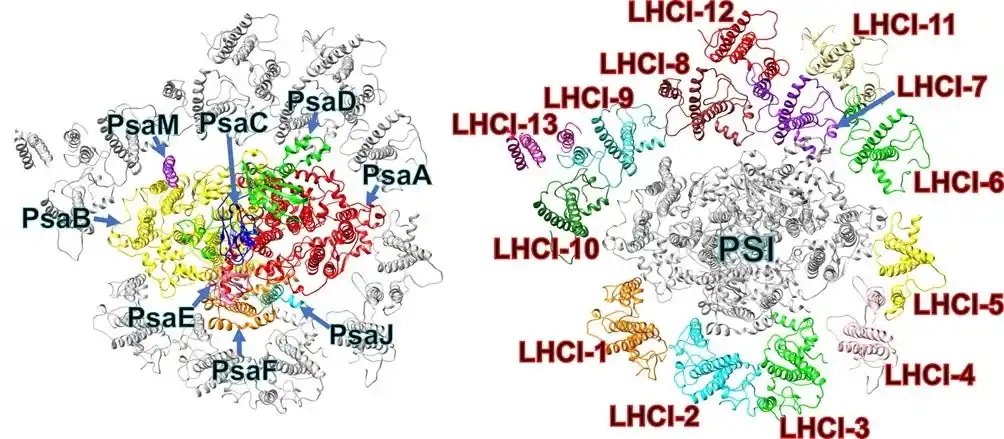

通常の緑藻や植物では10種類以上のサブユニットで構成されるPSIが、ユーグレナではわずか8種類のサブユニット(PsaA、PsaB、PsaC、PsaD、PsaE、PsaF、PsaJ、PsaM)で構築されていることが判明しました。これは「最小限の機能的PSI」と考えられる新しい形態です(図1)。 |

|

|

|

2.非典型的なLHCI配置 |

|

ユーグレナのPSIには13個のLHCIが不規則に結合しており、緑藻や植物に見られる「整然としたLHCIベルト」が存在しませんでした。この特徴はむしろ紅色系統二次共生藻類の構造に類似しており、進化的に独自の再編成が起きたことを示しています(図1)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

図1.ユーグレナPSI-LHCIの立体構造(左図はPSIの各サブユニットを、右図はLHCIの各サブユニットをそれぞれラベルした。) |

|

|

|

|

|

|

3.紅色系カロテノイド「ジアジノキサンチン」の結合 |

|

緑色系統では一般的にルテインやネオキサンチンが結合しますが、ユーグレナでは紅色系統二次共生藻類に特徴的なジアジノキサンチンが結合していることが分かりました。これは光捕集および光保護機構の多様化を示す新たな知見です。 |

|

|

|

4.遺伝的モザイク進化の証拠 |

|

PSIコアの一部であるPsaDが緑藻ではなくシアノバクテリアに由来することが系統解析から明らかになりました。すなわち、ユーグレナのPSI-LHCIは、緑藻・紅色系統二次共生藻・シアノバクテリア由来の要素が組み合わさった「モザイク的な進化」の産物として成立しています。 |

|

|

|

これらの成果は、光合成システムが種を超えて柔軟に組み換えられ、環境に適応してきたことを示す重要な証拠となります。とくに、ユーグレナが緑色系統でありながら紅色系統的な特徴を併せ持つことは、光合成複合体の進化的多様性と柔軟性を理解する上で画期的な発見です。 |

|

|

|

|

|

|

|

【論文情報】 |

|

掲載誌名: Science Advances |

|

|

|

論文タイトル: Structural insights into the divergent evolution of a photosystem I supercomplex in Euglena gracilis

|

|

|

|

著者: Koji Kato, Yoshiki Nakajima, Runa Sakamoto, Minoru Kumazawa, Kentaro Ifuku, Takahiro Ishikawa, Jian-Ren Shen, Atsushi Takabayashi, Ryo Nagao |

|

|

|

DOI: 10.1126/sciadv.aea6241 |

|

|

|

【用語説明】 |

|

注1:ユーグレナ(Euglena gracilis) |

|

淡水に生息する単細胞生物で、「ミドリムシ」とも呼ばれます。葉緑体を持ち光合成を行うと同時に、鞭毛で運動もできるという植物と動物の両方の特徴を併せ持つ点が特徴です。葉緑体は緑藻を取り込む二次共生で獲得したもので、光合成の進化研究において重要なモデル生物とされています。 |

|

|

|

注2:光化学系I(PSI)集光性色素タンパク質(LHCI)超複合体(PSI-LHCI) |

|

PSI-LHCIはPSIとLHCIによって構成される巨大な膜タンパク質複合体です。PSIは光エネルギーを化学エネルギーへ変換する膜タンパク質複合体で、10種類以上のサブユニットから構成されます。補欠因子として、鉄硫黄から構成される金属錯体、色素分子(クロロフィルやカロテノイド)がPSIタンパク質に結合しています。クロロフィルとカロテノイドはそれぞれ特有の光エネルギー吸収帯を持ち、光捕集に重要な役割を担います。LHCIは、光エネルギーを捕捉し、光化学系へ効率的に伝達する役割を担うタンパク質群です。光合成の初期反応において、太陽光を利用可能な化学エネルギーに変換するための重要な要素であり、その多様性と進化は、光環境への適応や光合成効率の向上に寄与しています。 |

|

|

|

注3:クライオ電子顕微鏡単粒子解析 |

|

タンパク質などの生体分子を水溶液中の自然に近い状態で観察するための手法です。試料を液体エタンで急速凍結して薄い非晶質の氷に包埋し、液体窒素温度下で電子顕微鏡により観察します。得られた多数の単粒子像をコンピュータで重ね合わせることで、分子の立体構造を原子レベルで再構築する解析方法です。この「クライオ電子顕微鏡単粒子解析」は、2017年にノーベル化学賞の対象となった技術でもあります。 |

|

|

|

注4:酸素発生型光合成 |

|

光合成には酸素発生型光合成と酸素非発生型光合成があります。酸素発生型光合成は、光化学系I、シトクロムb6f、光化学系II、ATP合成酵素と呼ばれるそれぞれの膜タンパク質複合体によって駆動され、光エネルギーを利用して水と二酸化炭素から有機物と酸素を合成します。酸素非発生型光合成生物が進化して酸素発生型光合成生物になったと考えられています。 |

|

ユーグレナ由来の光化学系I-集光性色素タンパク質複合体(PSI-LHCI)の立体構造を2.82Aの分解能で決定しました。

PSIは通常10種類以上のサブユニットで構成されますが、本研究対象ではわずか8サブユニットで構成される「縮約型」PSIが観察されました。

LHCIは計13個が不規則に配置されており、典型的な緑藻・植物型の「LHCIベルト」を欠き、代わりにジアジノキサンチンという紅色系統特有のカロテノイドを結合していました。

系統解析の結果、PSIコアサブユニットの一部(PsaD)がシアノバクテリア由来であることが判明し、ユーグレナPSI-LHCI が「モザイク的進化」により成立したことが明らかになりました。