|

|

|

|

株式会社LIFULL、株式会社日建設計、インクルーシブデザインスタジオCULUMU、国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻のロゴ |

|

|

|

|

インクルーシブデザインスタジオCULUMU(運営:株式会社STYZ、所在地:東京都渋谷区、代表取締役:田中辰也、以下「CULUMU」)、株式会社LIFULL(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:伊東 祐司、以下「LIFULL」)は株式会社日建設計(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:大松 敦、以下「日建設計」)、株式会社日建設計総合研究所(所在地:東京都千代田区、代表取締役所長:石川 貴之、以下「NSRI」)、国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻 松田雄二研究室(所在地:東京都文京区、以下「東京大学」)とともに、暮らしやまちづくりにおけるアクセシビリティとインクルーシビティの向上を目指し、住宅に関する課題やニーズ調査を起点とした共同研究を開始します。 |

|

本研究は、まず住宅分野での知見を蓄積し、将来的には都市空間や社会全体の包摂性を高める仕組みづくりへと展開することを視野に入れています。また、研究成果を活かし、共同研究チーム以外の多様な専門家や当事者、企業とも連携しながら活動を広げ、よりよい暮らしとまちづくりの社会実装を推進していきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■研究目的 |

|

|

|

日本社会では高齢化が急速に進み、高齢者や障害のある方々など、特別な配慮を必要とする「住宅弱者」が増加しています。しかし現状では、自らの心身の変化に対応しながら安心して住み続けられる住宅を選択するための客観的な情報や指標が十分に整っていません。 |

|

このような背景を踏まえ、本共同研究ではまず、高齢者や障害者が住み続けるために必要な住宅性能や条件を明らかにし、体系化を目指します。住宅供給者に対しては、住宅弱者のニーズを反映した設計・開発・サービス提供を促し、利用者自身も適切な住宅を選びやすくなる社会的な仕組みを構築することを目的とします。さらに、住宅に関する知見や指標開発のノウハウを活かし、将来的には建築や都市空間における包摂性やアクセシビリティの向上にもつなげていきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

■研究内容:住宅のInclusive Design評価に関する基礎調査研究 |

|

|

|

高齢者や障害者は、心身の変化とともに住宅に住み続けられなくなることがあります。本研究では、そのような利用者を「住宅弱者」と捉え、住宅弱者が住宅を選択する際に、求めるニーズを調査し、ニーズの体系化(ユーザーごとのニーズの分類を想定)を行います。これによって、建て売り住宅や集合住宅の供給者に適切な情報を提供するとともに、利用者(住宅弱者)も適切な住宅を選択することが容易になることを想定しています。具体的な研究内容は以下の通りです。 |

|

|

|

住宅弱者のニーズ調査 |

|

|

|

高齢者や障害者など多様な背景を持つ方々を対象にヒアリングや訪問調査を実施し、住まいや暮らしに関する困難や要望を収集します。 |

|

|

|

|

|

ニーズの整理 |

|

|

|

収集したデータを分析し、利用者の特性やライフステージごとに分類・整理することで、多様なニーズの全体像を明らかにします。この体系化は住宅にとどまらず、都市空間における多様な利用者ニーズの把握にも応用可能です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■共創による社会課題解決の重要性 |

|

|

|

本取り組みで解決を目指す社会課題は、単独の企業や大学の活動だけでは克服できません。多様な専門性を持つ組織が連携し、利用者や当事者を含む幅広いステークホルダーと共に推進することで、初めて実効性ある成果へとつながります。大学にとっては、実際の利用者の声や活動を研究に反映できること、社会実装までのスピードを高められること、さらに成果を市場に浸透させられる可能性が広がるというメリットがあります。 |

|

企業にとっては、公共圏で通用する学術的な正当性を担保しながら、多角的な視点やデータに基づいた活動が可能となります。また、調査、設計、流通、評価といった一連のプロセスを学術的基盤と組み合わせて推進することで、社会実装における推進力を強化できます。 |

|

今回の共同研究は、こうした双方の強みを融合し、よりよい暮らしと都市環境の実現に向けた共創型プロジェクトの第一歩となるものです。 |

|

|

|

|

|

|

|

研究チームの体制と専門性・役割 |

|

|

|

|

|

|

研究チームの集合写真 |

|

|

|

|

CULUMU |

|

多様な当事者団体・コミュニティとのネットワーク活用 |

|

調査における参加型アプローチによる当事者の声の反映 |

|

各種評価の社会的インパクト検証と手法の構築 |

|

|

|

株式会社LIFULL |

|

|

|

|

|

|

|

株式会社日建設計 |

|

|

|

• |

|

|

• |

|

建築、都市環境におけるバリアフリー、ユニバーサルデザインの知見の提供 |

|

|

• |

|

イクルーシブデザインアプローチを取り入れた設計プロセス技術の提供 |

|

|

|

|

|

株式会社日建設計総合研究所(NSRI) |

|

|

|

|

|

|

|

東京大学 松田雄二 准教授(大学院工学系研究科建築学専攻) |

|

|

|

• |

|

|

• |

|

インクルーシブデザインの概念整理と理論的枠組みの構築 |

|

|

• |

|

調査結果の学術的妥当性の担保と国内外事例の知見還元 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■住まい・まちづくりのインクルーシブデザインに関する実態調査 |

|

|

|

住まい探しにおいては、高齢者や障害者といった「住宅弱者」が自由に住まいを選べない実態があります。生活者の住まいにおけるバリアフリーに関する意識、実態について全国691名(うち本人もしくは家族に障害がある方 160名)に調査しました。 |

|

※本調査では、本人もしくは家族に障害がある方を「障害のある当事者層」、本人もしくは家族に障害のない方を「一般層」と記載します。 |

|

|

|

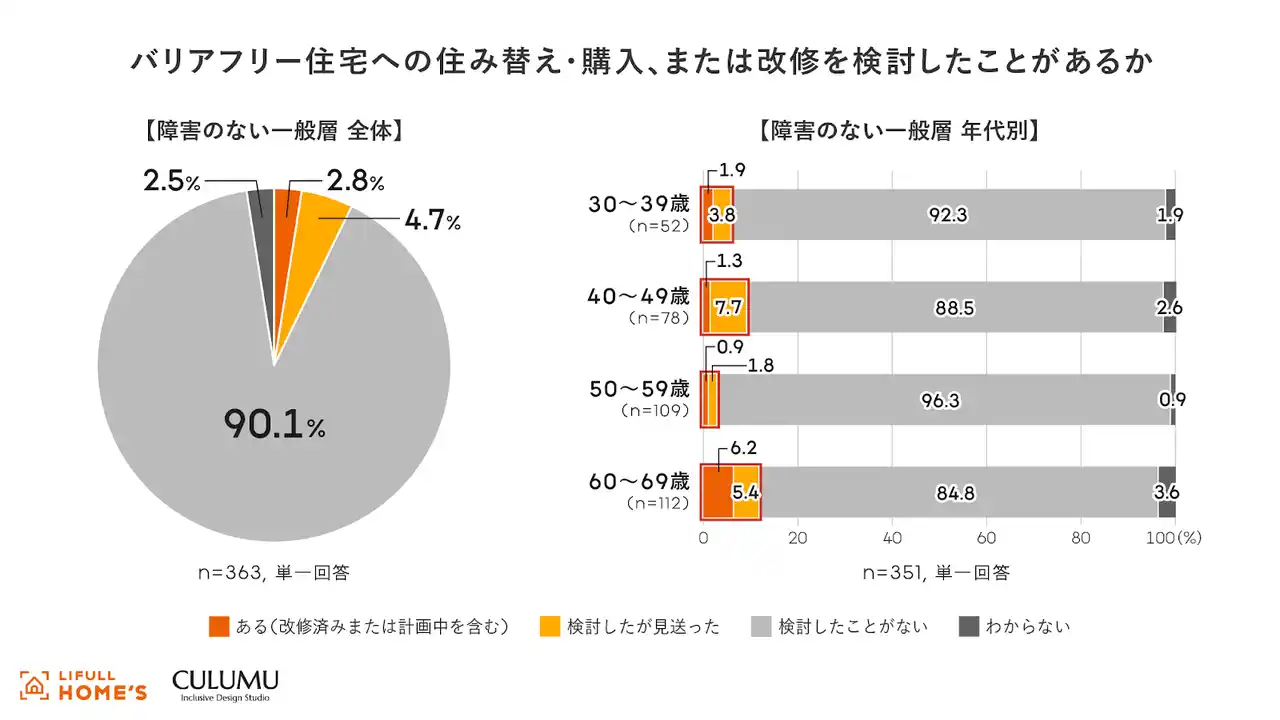

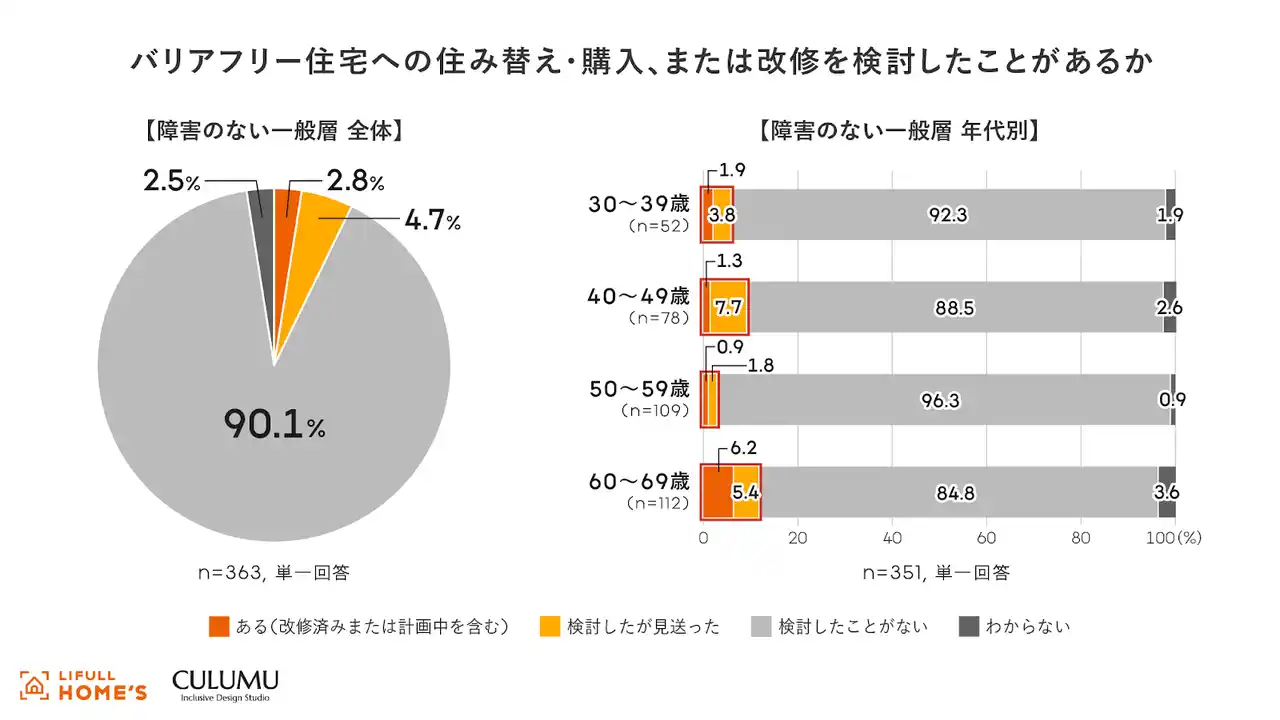

バリアフリー住宅への住み替えや購入、改修の検討“未経験者”は、一般層では約9割にのぼる。また、年齢が上がるにつれてバリアフリー住宅の検討割合が増加し、特に60代で顕著になる。 |

|

|

|

|

|

|

調査内容、バリアフリー住宅への住み替え・購入、または改修を検討したことがあるか、の回答結果 |

|

|

|

|

「バリアフリー住宅への住み替え・購入、または改修を検討したことがあるか?」とたずねたところ、一般層の約90%の人が「検討したことがない」と回答しました。多くの回答者が現時点では住まいのバリアフリー化の必要性を強く感じていないということが分かりました。年代別で比較すると60歳代では「ある(改修済み・計画中)」の回答が増え、60歳以上のニーズが高まっていることがわかりました。一方で、「検討したが見送った」の回答も30代(3.8%)、40代(7.7%)、60代(5.4%)で見られ、バリアフリー化に踏み切れない様子もうかがえます。 |

|

|

|

|

|

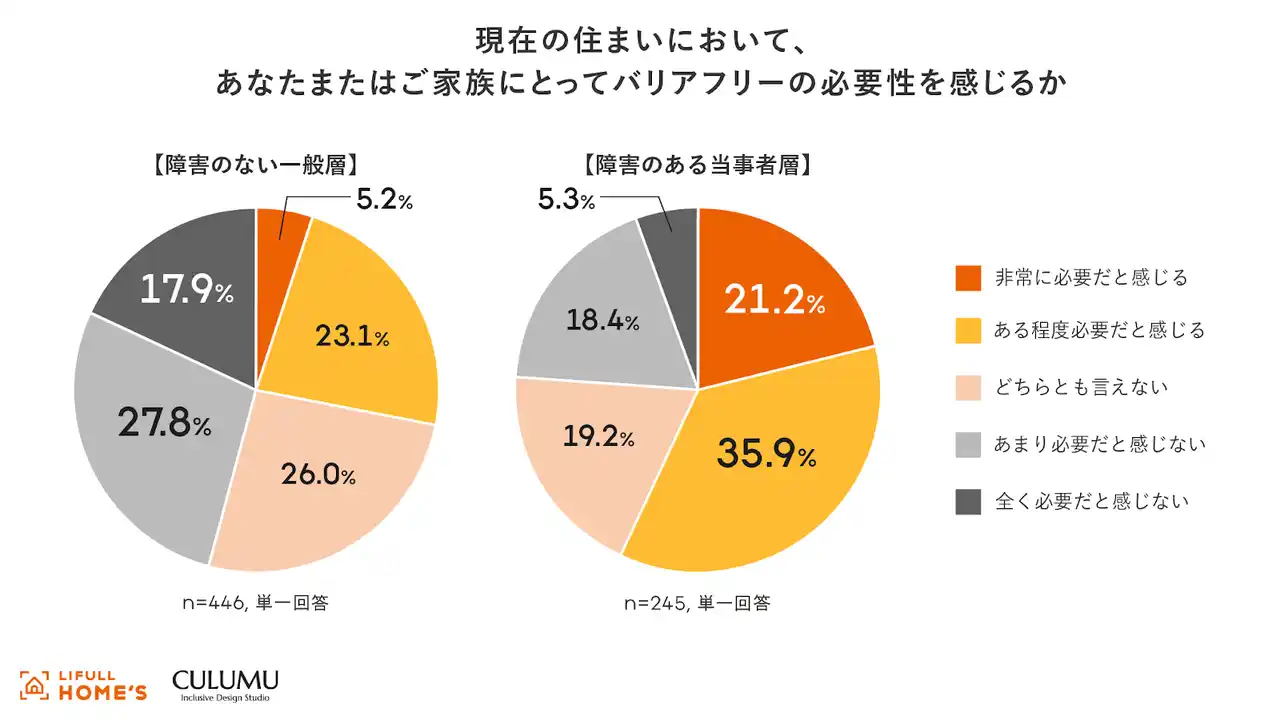

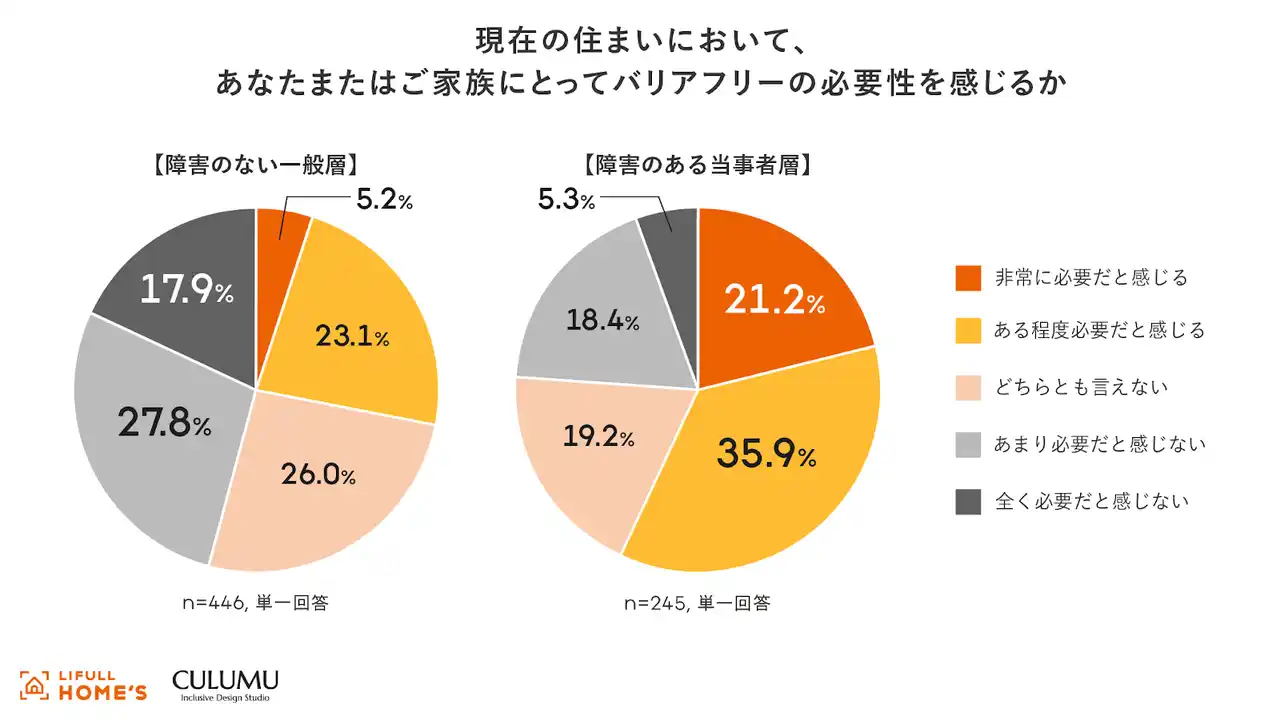

バリアフリーの必要性を感じているのは障害のある当事者が約57%の一方で、一般層は約28%に留まる |

|

|

|

|

|

|

調査内容、現在の住まいにおいて、あなたまたはご家族にとってバリアフリーの必要性を感じるか、の回答結果 |

|

|

|

|

障害のある当事者層に「現在の住まいにおいて、あなたまたはご家族にとってバリアフリーの必要性を感じるか?」とたずねたところ、57.1%の人が「必要だと感じる」(「非常に必要だと感じる」「ある程度必要だと感じる」の合計)と回答しました。 |

|

一方、一般層では「必要だと感じる」と回答した割合は28.3%に留まり、45.7%の人が「必要だと感じない」(「あまり必要だと感じない」「全く必要だと感じない」の合計)と回答し、「必要だと感じない」が17.4ポイント上回っています。 |

|

当事者層が住まいのバリアフリー化の必要性を強く感じる最大の理由は、日々の生活で実際に不便や危険を体験しているためだと考えられます。 |

|

一般層は、「将来への備え」のひとつとして検討しているため、現時点で具体的な不便さのイメージや実感ができておらず住まいのバリアフリー化の検討が進んでいない傾向にあると推察されます。 |

|

|

|

|

|

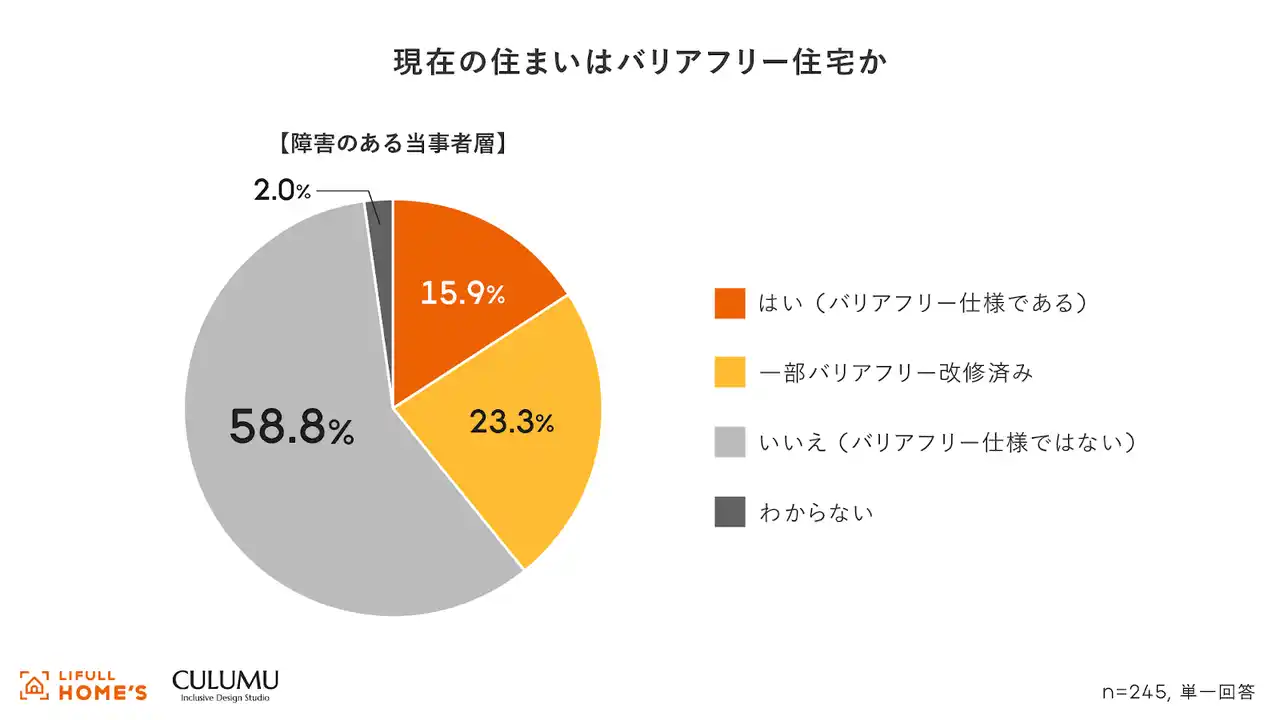

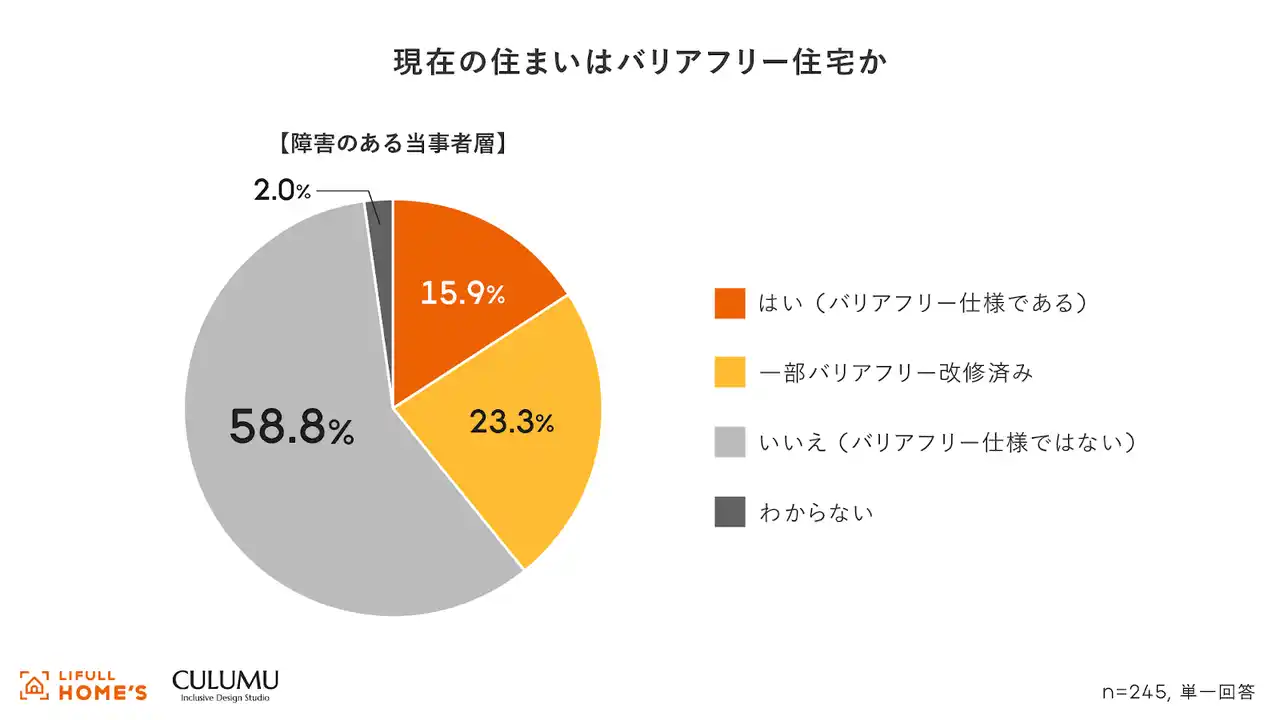

障害のある当事者であっても約58%が現在バリアフリー仕様ではない住宅に住んでいる。 |

|

|

|

|

|

|

調査内容、現在の住まいはバリアフリー住宅か、の回答結果 |

|

|

|

|

障害のある当事者層に「現在の住まいがバリアフリー住宅か」についてたずねたところ、「バリアフリー仕様ではない」という回答は58.8%にのぼりました。「バリアフリー仕様である」と回答したのは |

|

15.9%に留まり、「一部バリアフリー改修済み」(23.3%)とあわせて約4割という結果でした。 |

|

ご自身または家族に障害のある方は住まいのバリアフリーの必要性を感じながらもバリアフリー住宅に住んでいないことがわかりました。ニーズがありながらもギャップが生まれてしまう背景や原因を調査レポート全体版では詳しく説明します。 |

|

|

|

|

|

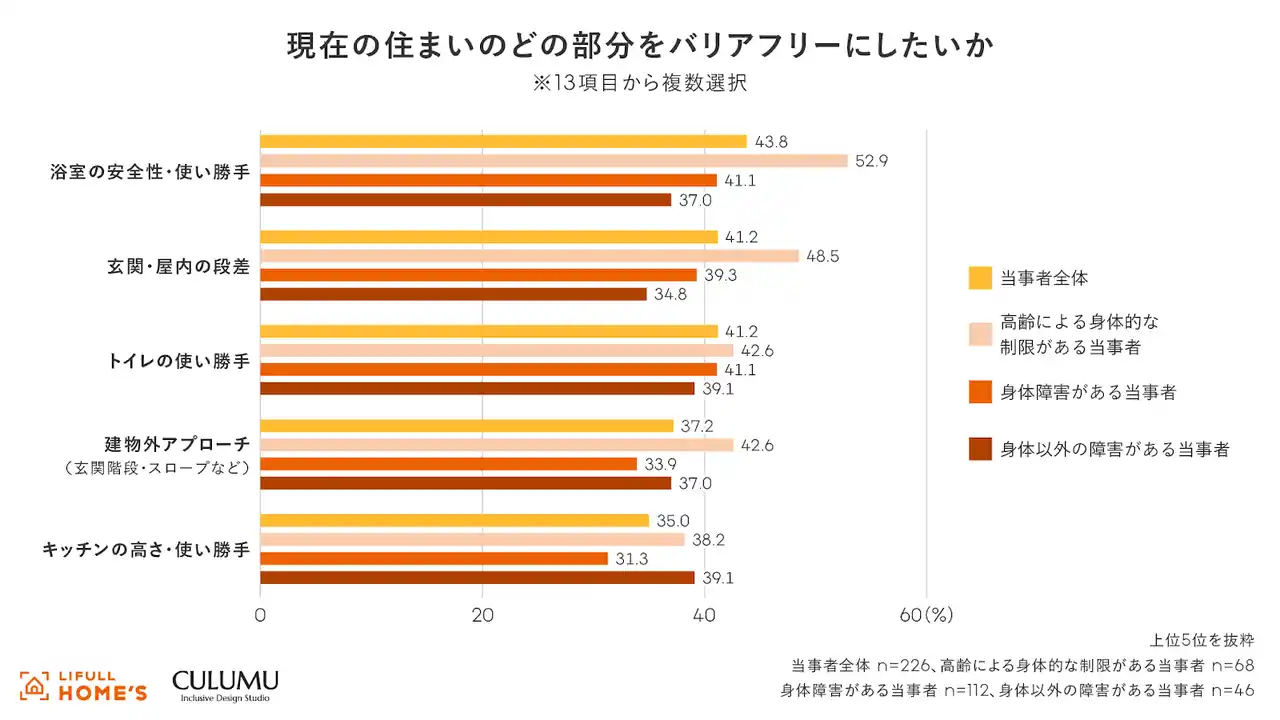

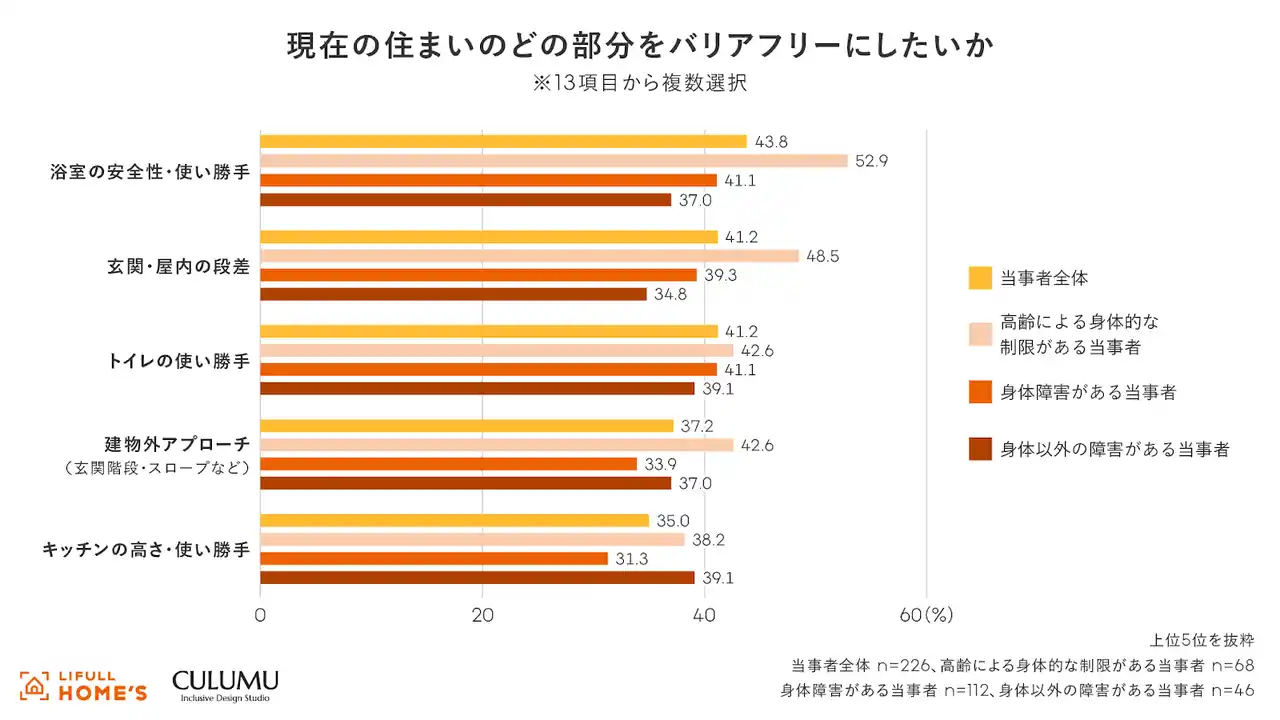

障害のある当事者が、住まいでバリアフリー化したい部分は「浴室の安全性・使い勝手」「玄関・屋内の段差」「トイレの使い勝手」など、日々の生活にかかわるが上位に |

|

|

|

|

|

|

調査内容、現在の住まいのどの部分をバリアフリーにしたいか、の回答結果 |

|

|

|

|

障害のある当事者層に「現在の住まいのバリアフリー化の希望箇所」についてたずねたところ、13項目のうち当事者全体の回答が多かった上位5項目は「浴室の安全性・使い勝手」「玄関・屋内の段差」「トイレの使い勝手」「建物外アプローチ(玄関階段・スロープなど)」「キッチンの高さ・使い勝手」でした。当事者がバリアフリー化を望む箇所は、バリアフリー不足により生活に支障をきたしている箇所です。 |

|

高齢による身体的な制限がある当事者は、安全性が最も優先される「浴室の安全性・使い勝手」(52.9%)と「玄関・屋内の段差」(48.5%)が上位です。「建物外アプローチ」(42.6%)と身体および身体以外の障害がある当事者よりもバリアフリー化の希望が高い箇所です。 |

|

身体障害がある当事者は、安全性に加え移動のしやすさの優先度も高まるため、「浴室の安全性・使い勝手」(41.1%)、「トイレの使い勝手」(41.1%)、「玄関・屋内の段差」(39.3%)の優先度も高い結果でした。身体以外に障害がある当事者は「キッチンの高さ・使い勝手」(39.1%)、「建物外アプローチ」(37.0%)の回答割合は身体障害がある当事者よりも多くなりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

バリアフリーの必要性に関する当事者からの声(一部抜粋) |

|

|

|

将来、ヘルパーを利用しながら一人暮らしをしたいと考えているので車椅子の人でも生活しやすい住宅が増えるといいなと感じています。また、現在は両親と同居していますが、母は腰痛が酷く日々の家事や私の介助が大変そうなので、介助者の負担を減らせる工夫がされた住宅もあるといいなと感じます。 |

|

(30代・肢体不自由(上肢・下肢・体幹など)の障害のある当事者・親と同居) |

|

|

|

|

|

介護される方もする方も安全安心に心身ともにストレスなく生活がしたいから。 |

|

(40代・ご家族に肢体不自由(上肢・下肢・体幹など)の障害のある当事者) |

|

|

|

|

|

災害等、非常時に安全に避難するため。 |

|

(40代・視覚, 発達(ADHD、自閉スペクトラム症など)の障害のある当事者) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実態調査概要 |

|

|

|

本調査では、一般層向け調査(1.)と当事者向け調査(2.)の2種類を実施しています。 |

|

|

|

調査期間 |

1. 2025年8月26日(火)~ 2025年8月27︎日(水)

2. 2025年9月4日(木)~2025年9月16日(火) |

|

調査方法 |

1.インターネット調査

2.アンケート調査 |

|

調査対象 |

1.全国20歳以上の630名(うち、本人もしくは家族に障害をある方 99名)

2.全国20歳以上の本人もしくは家族に障害をある方 61名 |

|

調査主体 |

1.株式会社LIFULL

2.Inclusive Design Studio CULUMU |

|

|

|

|

「障害者」の表記について |

|

当事者の方からのヒアリングを行う中で、「自身が持つ障害により社会参加の制限等を受けているので、『障がい者』とにごすのでなく、『障害者』と表記してほしい」という要望をいただきました。当事者の方々の思いに寄り添うとともに、当事者の方の社会参加を阻む様々な障害に真摯に向き合い、解決していくことを目指して、「LIFULL HOME'S FRIENDLY DOOR」サイトの検索カテゴリー、および接客チェックリストでは「障害者」という表記を使用いたします。 |

|

|

|

|

|

|

■各法人からのコメント |

|

|

|

|

|

|

CULUMU CDO 川合 俊輔 |

|

|

|

CULUMU CDO 川合 俊輔 |

|

|

|

この度は、各分野を代表する皆様と共に、社会的に意義深い共同研究を始動できることを光栄に思います。これまでの『誰かのために』と設計されてきた住まいを、『誰かと共に』創るかたちへと転換することが今、求められています。私たちCULUMUは、インクルーシブデザインスタジオとして培ってきた多様な当事者コミュニティとの繋がりを活かし、研究の根幹となるニーズ調査を担い、そこから得られる声を指標開発へと繋げてまいります。一人ひとりのリアルな声を丁寧に拾い上げ、指標という客観的なかたちにすることで、誰もが自分らしい暮らしを選択できる社会の実現に貢献してまいります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻 松田 雄二 准教授 |

|

|

|

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻 松田 雄二 准教授 |

|

|

|

「住まい」とは、私たちが自立した生活を営むための、もっとも根源的な拠点と言えます。その「住まい」のあり方は、歴史と共に様々な変遷・進化を遂げていますが、昨今の社会の多様化には、未だ追随できていないと考えています。その最たる部分が、高齢化や障害のある人々など、多様な住み手に対しての対応です。本研究によって、「住まい」に求められる進化すべき部分とその方向性が明らかになり、多様性をはぐくむ社会インフラとしての「住まい」の条件が明らかになることを期待しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

株式会社日建設計 インクルーシブデザイン研究チーム 西 勇 |

|

|

|

株式会社日建設計 インクルーシブデザイン研究チーム 西 勇 |

|

|

|

私たちが暮らす建築や都市は、すべての人に開かれた公平な空間であるべきです。日建設計インクルーシブデザイン研究チームは、多様な人々と共に考え、包摂的な社会環境をデザインしています。実現のためには、仕組みづくりや多様な状況への理解を深める必要があります。今回の連携を通じ、専門性を結集し、住宅・建築・都市のアクセシビリティ向上を目指します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

株式会社日建設計総合研究所 今枝秀二郞 |

|

|

|

株式会社日建設計総合研究所 今枝秀二郞 |

|

|

|

高齢者、若年層、子ども、障害のある人など、人々を分類する言葉は多くあります。しかし、例えば「高齢者」と一括りにしても、年代や体力、持病の有無など、その身体状況や暮らし方、家族構成など取り巻く環境はそれぞれ異なります。本来、社会や建築は、こうした個々の違いや個性を尊重し、特性を活かせることを前提にデザインされるべきです。本共同研究において、日建設計総合研究所では“すべての人々”が自分らしく暮らせる住環境の実現を目指します。そのために、建築やまちづくりなど様々な分野の専門家と連携し、アカデミックな知見と現場での実践を結びつけながら、より包摂的で持続可能な社会インフラとしての「快適で優しい住まい」のあり方を追求します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

株式会社LIFULL LIFULL HOME'S FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群 |

|

|

|

株式会社LIFULL LIFULL HOME'S FRIENDLY DOOR責任者 龔 軼群 |

|

|

|

人が暮らしていく中で、住まいを取り巻く環境がアクセシブルということは基本的人権だと捉えています。しかし、現在の社会は必ずしもそうなってはいません。高齢になっても、身体的ハードルを持ったとしても、多様な個人が自分らしく住まい、暮らすことができる社会のスタンダードをつくるために、LIFULLは住まいの情報プラットフォーマーとして専門性を発揮し、他社と協働することでアクションしていきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

インクルーシブデザインスタジオCULUMUについて |

|

|

|

|

|

|

CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。 |

|

|

|

|

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者、障がい者、外国人、Z世代など多様なユーザーや当事者と共創するデザインスタジオです。コンサルタント、デザイナー、エンジニアなど専門家が在籍し、事業開発を支援。5,000以上のNPOと連携した調査パネルを基に、リーチ困難な人々を含む多様な当事者とのマッチングと定性調査が可能です。この仕組みは「NPO等と連携し当事者との距離が近い」と評価され、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞。大手からスタートアップまで100件以上の取引実績があり、社会課題やD&Iプロジェクトの経験も豊富です。 |

|

|

|

|

|

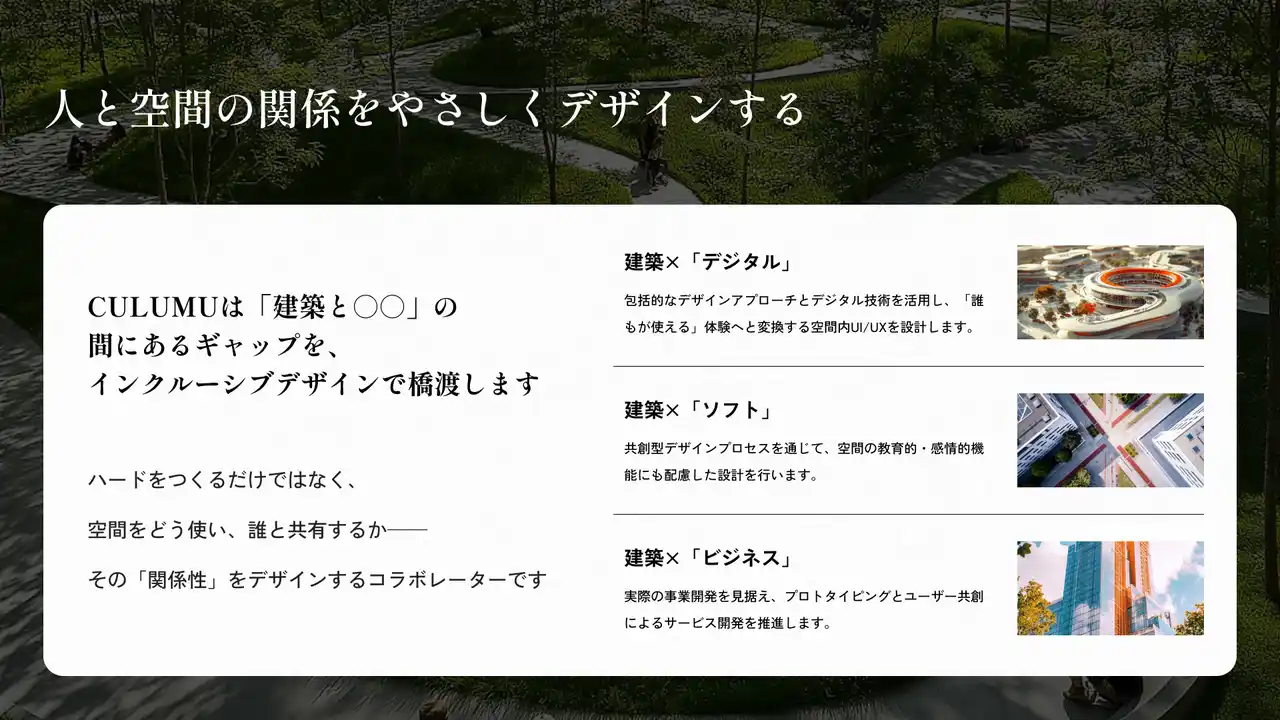

CULUMUの建築領域について |

|

|

|

|

|

|

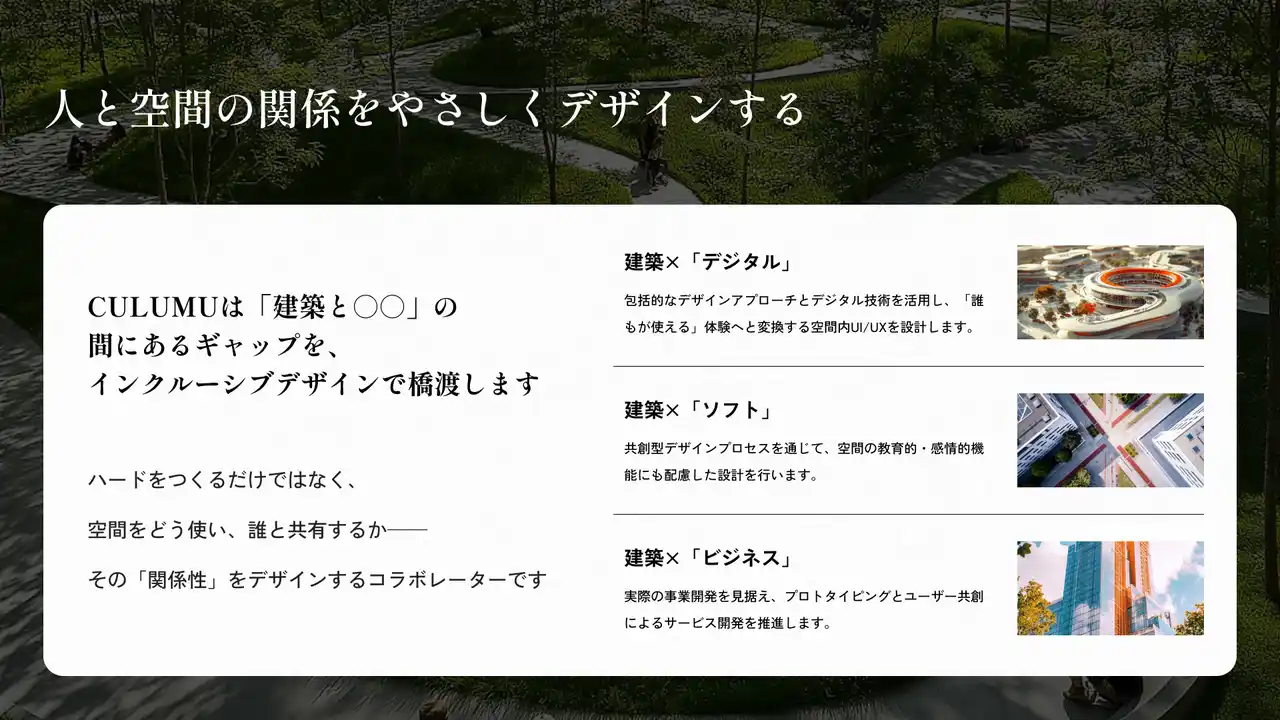

CULUMUは、「障壁を生まない豊かな社会をデザインする」というビジョンの実現に向け、建築・空間領域においては「人と空間の関係をやさしくデザインする」ことを理念としています。 |

|

|

|

|

CULUMUは、「障壁を生まない豊かな社会をデザインする」というビジョンの実現に向け、建築・空間領域においては「人と空間の関係をやさしくデザインする」ことを理念としています。 |

私たちはインクルーシブデザインを起点としたコンサルティングと実装支援を行っています。住宅・公共施設・商業空間など多様な空間において、ユーザー視点からの共創リサーチや企業や建築物に合わせた独自のインクルーシブデザインガイドラインの策定、施設のネーミング・タグライン設計など、空間とデジタル・ソフト・ビジネスを横断した提案を強みとしています。

また、公共福祉施設や文化施設との協働も進んでおり、本事例のような リードユーザーとの共創プロジェクト を通じて、現場からのリアルな気づきを社会実装に繋げています。インクルーシブデザインを通じた施設価値の再編集にご関心のある企業・自治体の皆さまからのお声がけをお待ちしています。 |

|

|

|

|

|

|

株式会社 STYZ 概要 |

|

|

|

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、STYZは3つの事業があります。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン事業』。そして、次世代的なテクノロジーで人間ならではの体験を創造する『システム開発&エンジニアリング事業』になります。3つの事業を通じて、企業(ビジネスセクター)・行政(パブリックセクター)、NPO(ソーシャルセクター)、個人との媒介となり、社会の課題解決の促進を行います。 |

|

|

|

|

|