|

2025年10月6日朝、カリフォルニア州から16名の市長・市議・郡議員で構成された訪問団が大阪に降り立った瞬間から、この物語は始まった。テーマは「SDG及び持続可能な未来」。日米姉妹都市協会(Japan-United States Sister City Association, 略称:JUSSCA/ジャスカ)主催、カリフォルニア姉妹都市協会(CSC)共催の「日米リーダーシップ・サミット(Japan-United States Leadership Summit)」は、5日間で4都道府県を駆け抜け、都市の未来をめぐる実践と対話をつむいでいく。協賛・後援は、米日財団、国際交流基金日米文化教育交流会議(カルコン)、アテイン株式会社、キフジャパン。地方から世界を動かすための歯車が、いま静かに、しかし確実に回り出す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

万博の熱気の中で-大阪

|

|

初日、訪問団は大阪・関西万博(Expo 2025 Osaka)へ。最先端の展示と国際色豊かな来場者の熱量に包まれて、議論の糸口は自然と「スマートシティ」へとほどけていく。夜、大阪市内のホテルに場所を移すと、府内約20名の市長らが迎えるレセプションが始まった。カリフォルニアと関西が交わるテーブルでは、地域の課題、将来像、そして次の一手が具体的な言葉で交わされる。 |

|

|

|

|

|

|

カリフォルニア州から市長・市議・郡議員で構成された代表団と日米姉妹都市協会の小山田会長とアルジェイミー理事長 |

|

|

|

|

|

JUSSCA会長の小山田真(Shin

Koyamada)は、このサミットに込めた思いをこう口にする。「この度、日米リーダーシップ・サミットの開催にいたり、光栄に感じております。2025年は、姉妹都市が最初に1955年に締結され70周年を迎えました。私の故郷岡山市では、カリフォルニア州サンノゼ市と1957年に姉妹都市提携し、2027年には70周年を迎えます。現在、両国間で450件以上の自治体が姉妹提携を締結しています。

その周年記念と国内での少子高齢化が進む中、両国間の持続可能な姉妹都市交流を全国レベルで支援し、サブナショナル外交をさらに促進する為、本サミットを4都道府県(東京都、大阪府、静岡県、山梨県)にて開催致しました。この度の実施支援をして頂いた国連機関、各自治体の知事、市長や議員、及び各姉妹都市関係者、協賛団体にはとても感謝しております。」 |

|

|

|

続けて、昨年9月の駐日米国大使公邸でのJUSSCAレセプションを振り返る。「本年度はこのような形で事業の拡大に結びつけれた事に本協会のアルジェイミー理事長を初め、各理事の皆様、協賛団体、関係各位様にも感謝と敬意を申し上げます。これからも北海道から沖縄まで、全国各地の姉妹都市関係者と共に、サブナショナル外交を促進し、地域活性化を支援する為に引き続き活動を継続して参りたいと考えています。」 |

|

|

|

|

|

|

大阪にて、日米姉妹都市協会の小山田真会長とアントニー・アルジェイミー理事長から乾杯 |

|

|

|

|

|

この夜の空気を象徴するように、JUSSCA理事長で訪問団長のアントニー・アルジェイミー博士は、関西の市長らのスピーチから「温かい歓迎の気持ちとエネルギーを感じた」と語り、大阪・関西万博を「極めて複雑で野心的なイベント」と表現した。「文化的な催しや革新的な展示を体験できただけでなく、ご視察にいらした天皇皇后両陛下のお姿を拝見でき、一生忘れられない思い出となりました。」 |

|

|

|

バークレー市のアデナ・イシイ市長も大阪での幕開けを喜ぶ。「バークレーは、長年にわたり、姉妹都市として堺市と交流を続けてきました。日本語版『Visit Berkeley』誌などバークレーのお土産を永藤英機・堺市長にお渡しできたうえ、サミットのレセプションで多くの市長や関係者にもお会いできました。閉幕直前の大阪・関西万博を訪れ、アメリカの歴史や宇宙開発を展示するアメリカパビリオンを訪問できたことにも感謝しています。」 |

|

|

|

|

|

|

大阪市にて、堺市の永藤英機市長ら |

|

|

|

|

|

|

大阪市にて、大阪府とカリフォルニア州の市長ら |

|

|

|

|

|

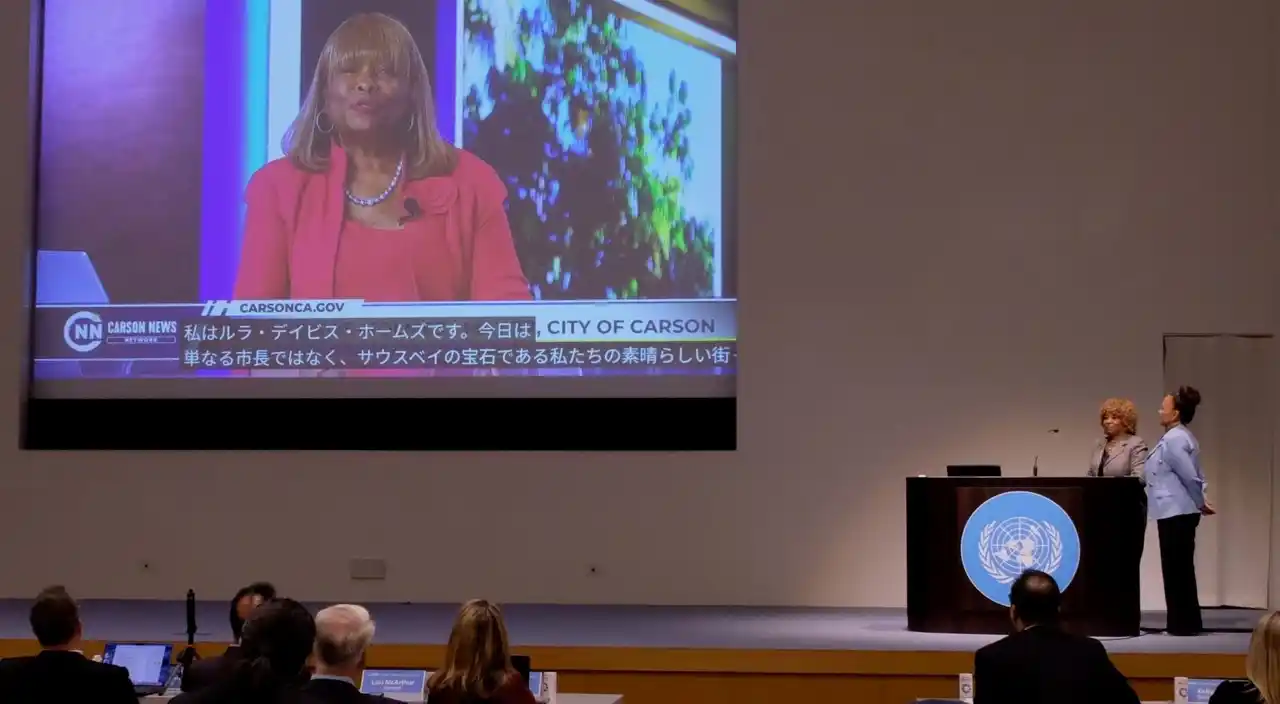

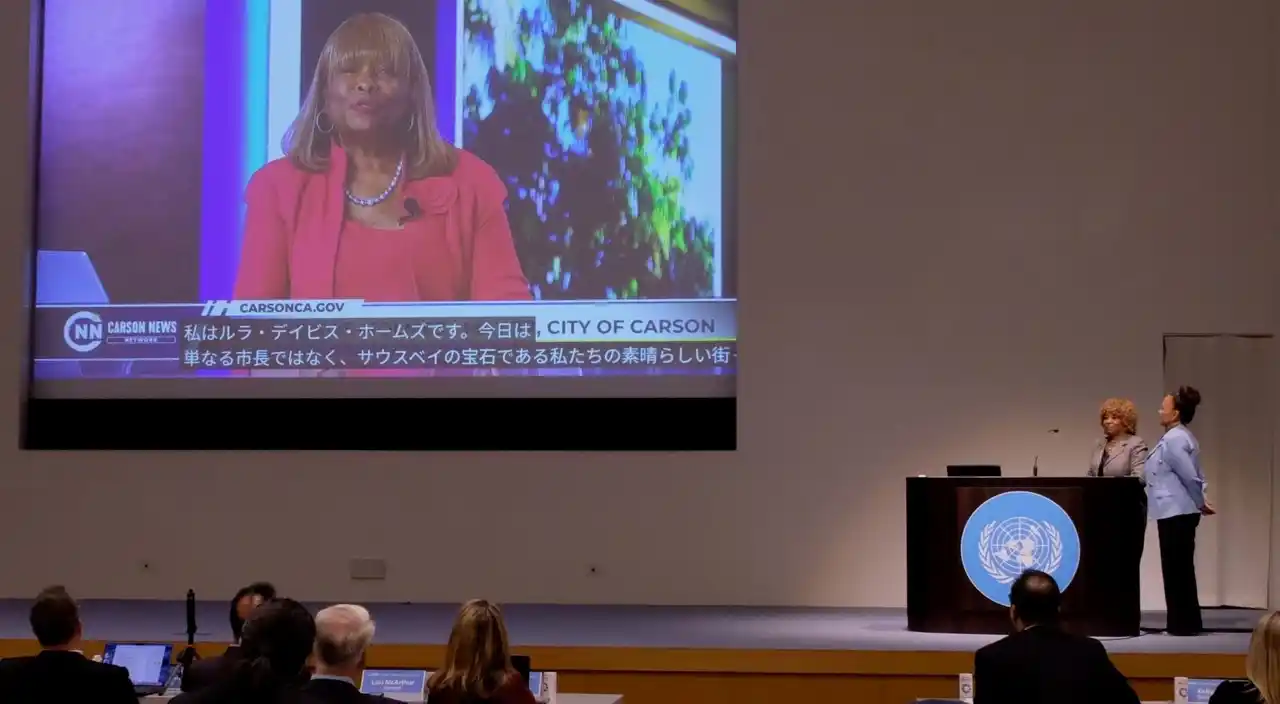

サウサリート市のジル・ホフマン市議は、姉妹都市の坂出市との友好をさらに深めた手応えを語る。「有福哲二・坂出市長とお会いし、石油から水素エネルギーへの移行や無人電気公共バスの試験運用プログラムなど、持続可能性に向けた施策について議論することができました。」カーソン市のルラ・デイビス=ホームズ市長は、万博に「世界の最新テクノロジーが集結」していることに驚嘆し、同市議アーリーン・ロハス氏は「協力は力!」と強調する。「サミットが万博のテーマを共有してくれて感謝しています。絆を結び、学び、考えを共有する機会を得られたことに感謝し、今後の協力を楽しみにしています。」 |

|

|

|

富士の麓で-静岡・山梨

|

|

列車は西から東へ。一行は新幹線で静岡、さらに富士の麓・山梨へ向かう。河口湖音楽と森の美術館では、長崎幸太郎・山梨県知事、鈴木康友・静岡県知事、「富士・カリフォルニア・リーダーズ・サミット」議長の田坂広志博士らが代表団を迎えた。7日のレセプションから8日の「Fuji-California Expo 授賞式」へと続く二日間、山梨県内7市町村の関係者も参集し、地域の資源と国際連携の可能性がテーブルの上に広がる。 |

|

|

|

視察のハイライトは「米倉山グリーン水素施設」。再生可能エネルギーと水素の最前線に触れた代表団は、ゼロカーボン農業を含む地域実装のアイデアを次々にスケッチしていく。JUSSCAのアルジェイミー理事長は、「多くの都市がグリーン水素とゼロカーボン農業への移行に大きな関心を寄せていました」と手応えを語る。 |

|

|

|

|

|

|

長崎幸太郎・山梨県知事、鈴木康友・静岡県知事ら |

|

|

|

|

|

|

ラグナ・ヒルズ市のジョシュア・スウィーニー市長 |

|

|

|

|

|

バークレーのイシイ市長は、ここでの出会いを具体的な協業可能性に結びつける。「山梨県のグリーン水素の医療機器への応用の取り組みについての発表を聞きました。また、長崎幸太郎・山梨県知事、著名な経営学者であり内閣官房参与も務めた田坂広志博士と、バークレーと山梨県の関係構築について議論することができました。」フェアフィールド市のキャサリン・モイ市長は、「ゼロカーボン水素燃料をフェアフィールドに導入するテクノロジーやサスーンバレーの産品の貿易について話し合いました。

アートを通じて若者を呼び込むいくつかの取り組みに協力するつもりです。外交ならびにビジネス面での協力関係が大きく進展することになるでしょう。同僚、自治体関係者、日本国民、学者、経済人、若者から大いに学びました。国際舞台で故郷を代表する機会を得られたことは大きな名誉です」と振り返った。 |

|

|

|

|

|

|

山梨県の長崎幸太郎知事、田坂広志富士五湖自然首都圏フォーラム会長ら |

|

|

|

|

|

|

山梨県にて、富士山を背景に書道パフォーマンス |

|

|

|

|

|

知が交差する-東京・国連大学 |

|

9日と10日、舞台は東京・国連大学(UNU)へ。9日の前夜祭レセプションは、国連大学のホール内で華やかに開催された。会場には日米の自治体関係者や国際機関の代表者らが集い、温かな雰囲気の中で開幕を迎えた。冒頭では、主催者を代表して日米姉妹都市協会(JUSSCA)の小山田真会長が挨拶に立ち、サミットの意義と、日米の地方が担う新たな外交の形について力強く語った。続いて、元駐米日本大使でありカルコン日本側委員長を務める佐々江賢一郎氏がスピーチを行い、日米間の地域連携の歴史的意義と今後の展望について述べた。会場の期待が高まる中、JUSSCA理事長のアントニー・アルジェイミー博士が乾杯の音頭を取り、出席者たちはグラスを掲げてサミットの成功と友情の深化を祝した。 |

|

|

|

|

|

|

9日、国連大学にて |

|

|

|

|

|

|

衆議院議員の河野太郎・元デジタル大臣より講演 |

|

|

|

|

|

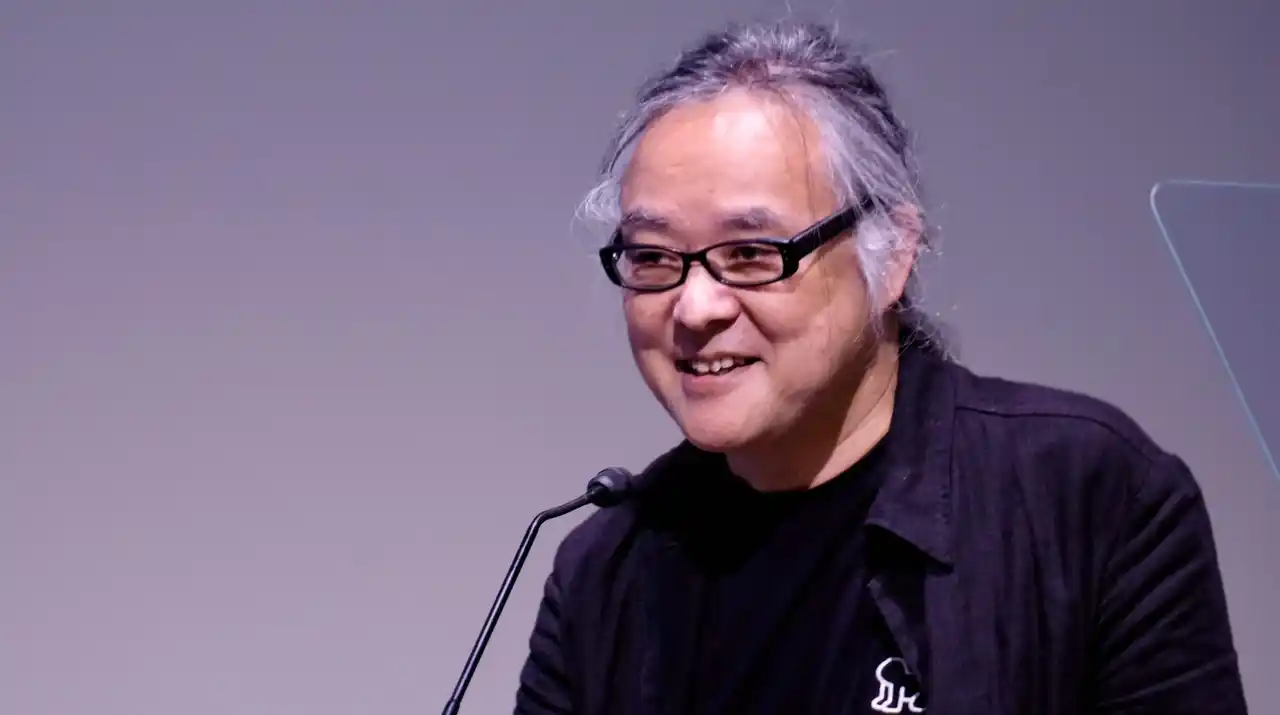

10日、サミット本会議が開かれる。テーマは「AI & Smart Cities for a Sustainable World(持続可能な世界に向けたAIとスマートシティ)」。小池百合子・東京都知事、河野太郎・元デジタル大臣・元外務大臣、JUSSCAの小山田真会長、建築家の坂茂氏、建築家・丹下憲孝氏、佐々江賢一郎・元駐米日本大使、国連大学学長・チルツィ・マルワラ博士らが壇上に立ち、米国の自治体リーダーも地域の先進事例を提示する。 |

|

|

|

|

|

|

9日、アメリカの訪問団、河野議員、小山田真会長、アルジェイミー理事長 |

|

|

|

|

|

|

9日夜、佐々江賢一郎・元駐米日本大使より挨拶 |

|

|

|

|

|

小池知事は「東京グリーンビズ」「東京都AI戦略」などの取り組みを紹介し、都市間連携とレジリエンス構築を呼びかけた。「日米両国は171年に及ぶ友好関係の中で深い交流を重ねてきました。長年のパートナーとして、希望に満ちた明るい未来を共に切り開いていく必要があります。東京は米国との絆を深めつつ、地球規模の課題解決に率先して取り組みます。」 |

|

|

|

|

|

|

10日、国連大学の本会議にて |

|

|

|

|

|

|

東京都の小池百合子知事より講演 |

|

|

|

|

|

議論は熱を帯びる。坂茂氏と丹下憲孝氏は、建築・コミュニティ・サステナビリティの融合が都市の質をどう高めるかを語り、マルワラ学長は「都市の関係強化は持続可能でインクルーシブな未来の鍵」として、AIの役割を強調。Mobeon Tokyo代表取締役の瀧石大志氏は、AIを活用した都市テクノロジーの事例を披露し、現場への実装可能性に光を当てた。 |

|

|

|

|

|

|

国連大学のマルワラ学長より |

|

|

|

|

|

|

ジャスカの小山田真会長より講演 |

|

|

|

|

|

同時に、このサミットは記憶と継承の場でもあった。アナハイム大学の特別企画として、サステナブル建築の先駆者・黒川紀章(1934-2007)博士の追悼式がしめやかに行われ、アルジェイミー理事長、ダイヤル・サービス株式会社代表取締役社長の今野由梨氏、黒川未来夫氏(ご子息)が登壇。アナハイム大学 黒川紀章グリーン・インスティテュート制作の追悼映像が上映され、建築が紡いできた人間と都市の物語が会場の空気を静かに変えていく。 |

|

|

|

|

|

|

米日財団の日米リーダーシッププログラムの菅大介 |

|

|

|

|

|

|

丹下都市建築設計の丹下憲孝会長 |

|

|

|

|

|

文化が結ぶ、約束の夜-国連大学

|

|

10日のクロージング・レセプションは、国連大学内で行われた。着物ショー、ジャズの生演奏、三味線の響き。文化が交差する空間で、参加者は姉妹都市間の関係強化を祝し、気候変動対策、デジタルインクルージョン、異文化理解の促進を改めて誓い合う。「このレセプションは米日財団、国際交流基金日米文化教育交流会議(カルコン)のご協力なしには実現しませんでした」とアルジェイミー理事長は結んだ。 |

|

|

|

|

|

|

クロージング・レセプションにて、着物ショー |

|

|

|

|

|

|

訪問団、ジャスカ、国連大学一同 |

|

|

|

|

|

サンタバーバラ郡のモナ・ミヤサト行政官は「坂茂氏と丹下憲孝氏という世界的建築家のお話を直接聞けたことに感激しました」と語り、サンガブリエル市のジョン・ウー市議は「複数の日本の自治体がサンガブリエルとの姉妹都市提携に関心を示している」と手応えを示したうえで、「ウー氏のような移民に公務員となる機会が開かれている国は少ない」と自身の経験からのメッセージも添えた。ウエストサクラメント市のマーサ・ゲレロ市長は「文化や歴史を肌で感じながら、ホテルニューオータニの美しい庭園を歩きました。

日本に来られたこと、そしてこの場を提供してくださったアントニー・アルジェイミー博士と国連大学のマルワラ学長に心から感謝しています」と感慨を述べ、サンタバーバラ市議のオスカー・グティエレス氏は「この旅は一生に一度の貴重な経験になりました。日米姉妹都市協会および日本政府に深く感謝しています」と、参加者全員の胸の内を代弁した。フェアフィールド市のキャサリン・モイ市長は「パリ、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、シアトルなど多くの都市を訪れましたが、東京ほどにぎやかでエネルギーと面白さにあふれ、文化を色濃く感じさせる都市はありません」と東京への印象を語った。 |

|

|

|

|

|

|

世田谷区の神尾りさ区議会議員 |

|

|

|

|

|

|

カーソン市のルラ・デイビス=ホームズ市長 |

|

|

|

|

|

参加者の顔ぶれ-米国側代表(敬称略)

|

|

アデナ・イシイ(バークレー市長)、ケリー・コックス(サンタクララ市副市長)、ルラ・デイビス=ホームズ(カーソン市長)、アーリーン・ロハス(カーソン市議)、ルイス・A・マッカーサー(オックスナード市長)、ジョシュア・スウィーニー(ラグナヒルズ市長)、キャサリン・モイ(フェアフィールド市長)、キム・ボウマン(ラカニャーダフリントリッジ市長)、モナ・ミヤサト(サンタバーバラ郡行政官)、オスカー・グティエレス(サンタバーバラ市議)、タニア・シャイナー(サンフランシスコ市主任環境計画官)、

ジル・ホフマン(サウサリート市議)、ジョン・ウー(サンガブリエル市議)、ジョン・カジ(トーランス市議)、マーサ・ゲレロ(ウエストサクラメント市長)、アラ・ナジャリアン(グレンデール市長)。 |

|

|

|

|

|

|

ダイヤル・サービスの今野由梨代表 |

|

|

|

|

|

|

黒川未来夫氏のご子息 |

|

|

|

|

|

ことばが灯した灯台-詩人メイソン・グレンジャー

|

|

南カリフォルニア大学シュワルツェネッガー公共政策研究所の招聘詩人、メイソン・グレンジャー氏は、閉幕の瞬間に一篇の言葉を置いた。「眺める場所は違っても、結局のところ私たちは同じ海を見ているのです。」視点は違っても、見据える水平線は一つ。対話と目標の共有が、文化や都市や思想の境界を越える--このサミット全体を貫いた精神を、静かに、確かに言い当てていた。 |

|

|

|

|

|

|

ウエストサクラメント市のマーサ・ゲレロ市長 |

|

|

|

|

|

|

バークレー市のアデナ・イシイ市長 |

|

|

|

|

|

組織プロフィール:日米姉妹都市協会(JUSSCA) |

|

JUSSCAは東京を拠点とする非営利団体。日米間の民間交流を通じ、既存の姉妹都市提携の深化と、サブナショナル外交による地域活性化を目的とする。主な活動は、関連イベントの企画・運営、マイクログラントの提供、JUSSCAアルムナイおよび会員の管理など。 |

|

|

|

設立の背景には、会長・小山田真が2017年から全米の自治体と関わり、日米の姉妹都市事業に携わってきた経緯がある。2019年にはテキサス州サン・アントニオ市にて、同市共催、キフジャパン協力の「Japan-Texas Leadership

Symposium」(日本テキサス州・リーダーシップ・シンポジウム)を草案・開催。2020年と2021年には、日米双方で6つの姉妹提携を結ぶ市長や若手経済人を招き、「日米サブナショナル青年経済フォーラム」(キフジャパン共催)をオンラインで開催。コロナ禍の2020年、駐日米国大使館関係者の支援を得てJUSSCAを創設。2024年9月24日には、駐日アメリカ大使公邸にて、主に日本側の関係国会議員、日米姉妹都市の都道府県関係者、市長や自治体関係者らを招き、JUSSCAレセプションを開催。2024年12月に、JUSSCAと国連大学間で、協定覚書(MoU)を締結。 |

|

|

|

大阪の熱気、富士の清冽、国連大学の知と交流、そして東京の庭園の静謐。舞台は変わっても、響き続けたのは「地域から世界を変える」という合奏だった。1955年からの70年を振り返りながら、次の70年へ。日米の地方は、同じ海に向けて、確かな羅針盤を手に入れた。 |

|